英特爾的不惑之年

40歲的英特爾今天還沒能徹底解決35歲以后面對的一系列“中年危機”,不過這家公司已經找到了最堅定的方向,那就是要從幕后走向臺前

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/90387.htm“確實英特爾已經40周歲了,但我已經不想這個問題,我現在想的是未來。”10月底,在英特爾成立40周年之際訪華的英特爾公司總裁兼首席執行官歐德寧接受本刊記者采訪時說。

早在2005年歐德寧擔任英特爾CEO后不久,英特爾拉開聲勢浩大的換標舉動,“Leap ahead”(超越未來)取代 “Intel inside”,向業界宣示了“人到中年”的英特爾對未來變革渴望。

在英特爾40周年的日子里,歐德寧也迎來了上任以來最好的時期。在歐德寧訪華前夕,英特爾剛剛發布了2008年第三季度財務報告,營收成長18%,盈余成長5%。“這是英特爾歷史上所取得的同期最佳業績。”歐德寧說。

但是,進入“不惑之年”的英特爾,還面臨著眾多的威脅——PC需求放緩、經濟危機......這家企業現在比以往任何時候都更需要面對未來,去開辟新增長點。

“船高水漲”

一兩年前,楊敘面對媒體大多談論的是英特爾的酷睿新架構和多核產品,而近段時間這位英特爾中國大區總經理,談的卻都是產業話題。

“如果PC廠商,沒有積累可持續創新能力,還是原地踏步的話,肯定是死路一條。”在楊敘看來,10年前電腦普及階段,產品“同質化”沒有問題,而現在競爭環境已經完全不同,如果PC廠商還在同質化競爭,拼價格,這是整個國內PC產業的悲哀。當然,PC產業原地踏步走,這肯定不符合英特爾的最終利益。

未來PC增長空間在哪里?“這是塊‘硬骨頭’,不好啃”楊敘這樣說道。他在為整個PC市場缺乏創新應用發愁是有原因的。2006年,英特爾啟動了歷史上最為頻繁的產品更新換代計劃,但對于英特爾來說,專注點只有一個,就是“換芯。”但事實上,用戶對換機的熱情并不高,英特爾和PC廠商所期待的換機潮并沒有出現——因為用戶感興趣的不是“芯”本身,而是應用。

聯想集團大中華和俄羅斯區戰略聯盟總監付勇認為,只有找準用戶的需求,滿足用戶的需求,用戶才會掏腰包。而現在關鍵的問題就是沒有找到更多更好的應用。

英特爾和聯想等PC業廠商都認識到,缺乏創新應用已經成為制約整個PC市場增長的“痛點”,如果不解決這個問題,推再多再好的芯片也沒有用。所以,英特爾開始更多的精力放在和合作伙伴一起培育市場上。

兩年前,英特爾內部提出“跨欄計劃”,先后與聯想、方正、海爾、TCL等本土廠商成立了聯合實驗室。“這種實驗室合作模式就是把英特爾員工按客戶來分,如方正、同方、海爾,一個廠商可能派幾個工程師,他們的工作就是幫助廠商研究產品,建立可持續的創新。另外,英特爾還與阿里巴巴建設了中國首個手機無線商務平臺,以加速無線電子商務應用與服務在中國的發展和推廣;與百度共建聯合實驗室,在搜索服務方面達成多種形式的合作。楊敘認為,只有激發國內用戶的需求,才能締造出一個欣欣向榮的PC市場;僅靠英特爾,絕對做不到這一點,需要整個產業鏈的上下互動,一塊去突破。

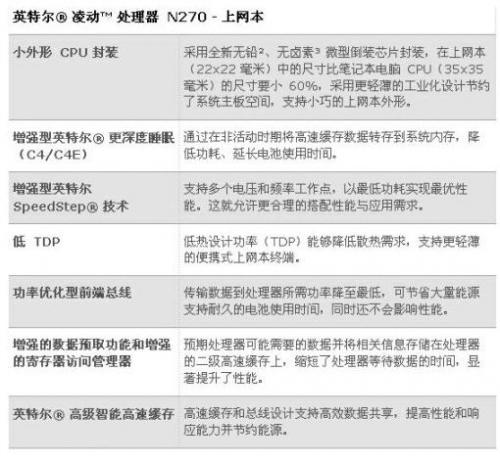

令楊敘感到欣慰的是,“上網本”的出現,給廠商進一步指出了細分應用的道路。上網本主要面向的是學生、年輕時尚人群等,該產品正在成為個人電腦市場增長最快的一個領域。“在上網本上,我相信國內廠商有很多機會。雖然產品本身差異性不是很明顯,但是可以進行應用模式的創新、業務模式的創新,比如和運營商談業務的捆綁合作模式等。”

PC產業與英特爾一直都是“水漲船高”,今天作為一個典型的平臺型企業,英特爾必須想辦法拉動整個產業擺脫平臺期,顯然,它今天要思考的已經不是船往哪里去,而是水向何處流的問題了。

比開發芯片更復雜的問題

英特爾在繼續同電腦市場需求疲軟做斗爭的同時,也正在試圖打開“下一個10億用戶”的市場,即發展中國家的消費者市場。如果把平淡的PC市場看作是存量,“下一個10億用戶”則被英特爾看作是增量市場。

2006年10月,英特爾董事會主席貝瑞特博士訪問了廣東省湛江市,宣布在中國落實針對“下一個10億人市場”的“世界齊步走計劃”,并首次展示了農村電腦的的原型機。2007年9月,貝瑞特訪華再次“下鄉”,走訪了河南省許昌市鄢陵縣姚家村。這兩個地方都是英特爾這個計劃的試點工程。英特爾還對政府部門的一項“為農民提供電腦操作能力培訓”的項目提供支持,目標是到2008年底培養出3萬名農村IT專家。

實際上,為了爭奪農村這一新興市場,聯想、方正、TCL、海爾等廠商早在2004年就開始輪番推出農村電腦計劃。但是幾年努力下來,農村電腦市場還處“拓荒期”,沒有成氣候。

“農民用電腦來干什么,一定要弄清楚。如果整個農村的需求沒有摸得很清楚,就貿然進入,風險太大,誰也不愿意做業界的‘小白鼠’。我們希望找準了切入點和切入時機再進入。”付勇說。據了解,聯想前期推出的農村電腦也沒有成功,經歷了前期的探索,現在聯想對農村市場很是慎重。

而在楊敘看來,現在一個有利的機會,是政府正在積極探索以信息技術提升農村經濟的活力,進而提高農業和農民收入。多次下鄉并在農村做了很多試點后,楊敘對制約農村信息化、農民電腦普及的瓶頸有深刻的認識,而如果解決不了這個瓶頸問題,英特爾的“試點”也難以發揮作用,農村戰略也不能實現。所以,他現在通過自己寫博客、媒體訪談等各種渠道為解決這些問題而奔走。

“農村信息化不是一個簡單的電腦硬件問題,而是在電腦上面跑什么樣信息的問題——首先要有農業信息,直接與農民有關系的信息。與農民每一天勞作有關系的這些農業信息最有用,也最受關注。沒有這些綜合信息服務,價錢再便宜的電腦農民都不會買。”楊旭說。令他感到頭痛的是,現在地方政府發展農村信息化中的“各自為戰”現象很普遍,農業、教育、信息、文化部門都是各自行動,沒人統籌協調,形不成一個綜合的農業信息服務平臺。而如果沒有信息服務,沒有內容,農村信息化的“樣板工程”就成了“形象工程”。

據楊敘介紹,現在英特爾在想辦法與政府、產業界密切合作,協調農村問題專家、軟件供應商和系統集成商,推動建設一個綜合性的農村綜合信息服務平臺,落實到為邊遠農村地區做真正有用的東西。英特爾清楚,要撬開這塊曾被聯想稱為“凍土層”的農村市場,必須聯合各方力量。這是一個比開發芯片更復雜和艱難的挑戰。

PC的外邊

英特爾主導了PC產業,在PC處理器市場上的份額近80%。相比PC,手機和其他消費電子產品市場發展得越來越快,這些市場對芯片的需求量和消耗量比電腦市場還要多,這是英特爾不能忽視的新領地、大市場。早在幾年前,英特爾就開始向這個方面轉型。英特爾不僅要做“PC的英特爾”,還要做“手機的英特爾”、“電視的英特爾”。

2003年2月,覬覦移動通信已久的英特爾便推出X Scale架構的新一代手機芯片PXA800F,由于市場效果不佳,該業務一直虧損。最后,在2006年業績滑坡的時候,手機芯片和光通信兩個業務被先后出售。

英特爾賣掉手機芯片業務,很多人會認為是迫于華爾街對業績的壓力,而歐德寧卻認為這是他所制定的最明智的決策。他解釋說:“英特爾沒有必要在自身架構之外再開辟一種X Scale架構。在我看來,英特爾架構更適合便攜式電腦、手機等超便攜式電腦采用。”

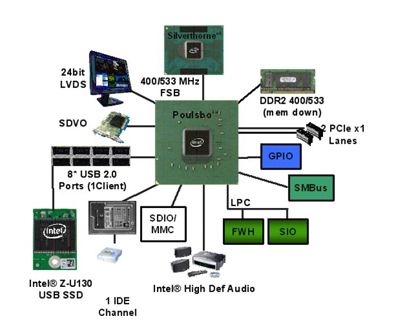

現在英特爾換一種方式卷土重來,通過凌動(Atom)芯片將x86架構芯片推到了移動市場上。“隨著筆記本電腦日趨小型化,而手機則越來越智能,現在已經很難界定哪些是手機,哪些是筆記本了。”歐德寧說。歐德寧相信,今后5年當中很多手機會變成手持的計算機,而英特爾的靈動處理器是最適合這類產品的微處理器。

在瞄準手機市場的同時,英特爾也重新開啟了數字家庭計劃。

提起數字家庭,相信不少人會對兩年前英特爾和盛大、長虹、海信、TCL、清華同方等電腦廠商一致吹捧的“盒子”印象深刻。然而,這些基于英特爾2006年1月推出歡躍(Viiv)數字家庭平臺的“盒子”并沒有讓英特爾及這些追隨廠商們“歡躍”。由于沒有得到市場的接受,不久后,各廠商都放棄推廣“盒子”,英特爾的數字家庭計劃擱淺。

和重新殺入通信領域一樣,今天英特爾數字家庭戰略也是以全新的方式重新啟動——不是用電腦打入客廳,而且把芯片打入電視。今年8月,英特爾推出了首款基于英特爾架構并專門針對電視等消費電子的媒體處理器CE 3100,長虹成為第一個“吃螃蟹者”。不久前,英特爾還與上海文廣新聞傳媒集團就新媒體寬頻網絡電視領域展開全面深度合作。

無論是向手機還是電視等領域的轉型,英特爾采用的都是電腦平臺延展策略。“互聯網將是連接所有裝置和所有人的媒體,無論是電視、手機、PC都會去上網,人們可以從互聯網獲得不同的內容,而且我也希望在所有的設施里頭都用到英特爾的芯片。”歐德寧說。同時,英特爾通過投資開發WiMAX等電腦連接技術,希望用戶可以使用經濟、高效的高性能帶寬和無線寬帶,這顯然是在為它的芯片的無所不在進行“保駕護航”。

客觀的看,40歲的英特爾今天還沒能徹底解決35歲以后面對的一系列“中年危機”,不過進入不惑之年的這家企業,已經很清楚自己未來的道路到底要走那一條。

從幕后到臺前

從英特爾正在進行的動作和策略看,它已經從幕后走到市場前端,從一個“上游供應商”芯片巨頭轉向了整個產業的引領者、整合者。而英特爾進行如此轉變的背景是整個產業環境發生了變化。

在以處理器芯片的發展為推動力的PC普及時代,英特爾每次發布新的產品,“振臂一呼”,必定有一大批的OEM廠商跟隨,掌握核心技術的英特爾僅僅依靠其產品自身的技術更新就可以推動整個PC產業的發展,因此控制了產業鏈上的話語權。但是,現在市場已經由技術牽引時代轉向應用主導的時代,英特爾以前的“速度”擴張模式遭遇挑戰,英特爾不得不從產業鏈中的一環搖身變為產業鏈的整合者、引領者。

現在,每進入新市場,推出新產品,英特爾都是最先面向客戶端推出平臺產品,如UMPC、上網本和農村電腦等,先創造一個“應用模式”,再聯合渠道商或OEM廠商向市場推廣,如果市場接受,OEM廠商再跟進。

通過創建這樣的“應用模式”來牽引整個產業鏈,無疑挑戰更大,不僅存在技術風險,還有市場判斷的風險。而相比技術風險,更為挑戰的是決策風險和市場風險——主導的“應用模式”是否是應用創新并能經受市場的檢驗?市場成熟度如何?這對以技術精深見長的英特爾的市場眼光是一大考驗。因為“跟隨者”們很實際,不會僅看到英特爾“畫一個大餅”就盲目跟隨的,他們需要看到實在的“錢途”。從2006年“盒子”的失敗,售價昂貴的UMPC沒有引起整個產業鏈的配合跟進,都可以看出,英特爾的平臺策略是否成功、芯片能否賣出去要看實際市場是否接受。

這也是作為引領者角色的英特爾要獲得高利潤率回報所必須付出的高風險。作為“拓荒者”和引領者,沒有可供學習和參考的對象,只能靠自己去研究、創新和探試。

作為一個芯片公司,英特爾和合作伙伴是“上下游”的關系,而作為一個平臺廠商和產業整合者,英特爾還要把盡可能多的產業鏈上的合作伙伴整合到一個共同的平臺上來。所以,無論是在深挖老市場,還是開拓新市場上,英特爾總在強調構建生態系統,籠絡住合作伙伴和自己一同把蛋糕做大。

和前幾年不同的是,英特爾對銷售和市場業務給予前所未有的重視,而這方面的工作被看做是歐德寧的強項。實際上,最近幾年這個老牌芯片巨頭開始顯示出一些新的不同于以往的氣息。大概在兩三年前,英特爾開始向客戶導向轉變,原來沒有專門的客戶團隊,后來成立了針對每個客戶的專職團隊,不但與合作伙伴的合作更加緊密,而且,英特爾和最終的用戶也密切溝通,現在,英特爾的很多產品發布會都會有最終用戶參加并現身說法。

現在英特爾轉型到手機和電視等領域,在這些領域,英特爾還是新手。但是,英特爾不想做跟隨者,經過前期的試探和思考,英特爾試圖重建規則做引領者。因為英特爾沒有退路。在整個IT產業向ICT融合方向轉變的背景下,英特爾只有轉型,而且,英特爾只有成功跨入新的ICT融合時代,才能走出“平臺期”,開始新的輝煌。

評論