新一輪“廝殺”?全球第二大動力電池市場爭奪將爆發

新能源電動汽車起源于歐洲,但卻在中國政府的大力支持下取得了飛速發展。現如今,隨著全球各國在節能減排、改善生態環境的法規制定上日益嚴厲,以及汽車產業電氣化變革加速到來,世界范圍內的新能源汽車產業浪潮正風起云涌。占據全球汽車產業主導地位的歐洲汽車巨頭,也在積極制定和推進汽車電動化戰略,如大眾集團計劃到2030年為零排放汽車投資逾200億歐元(約合240億美元),并在2025年前使電動汽車年產能達到300萬輛;戴姆勒計劃到2022年,讓旗下梅賽德斯-奔馳品牌擁有130多款電動車型;寶馬也計劃到2025年研發出25款電動車型,其中純電動車型超過12款。

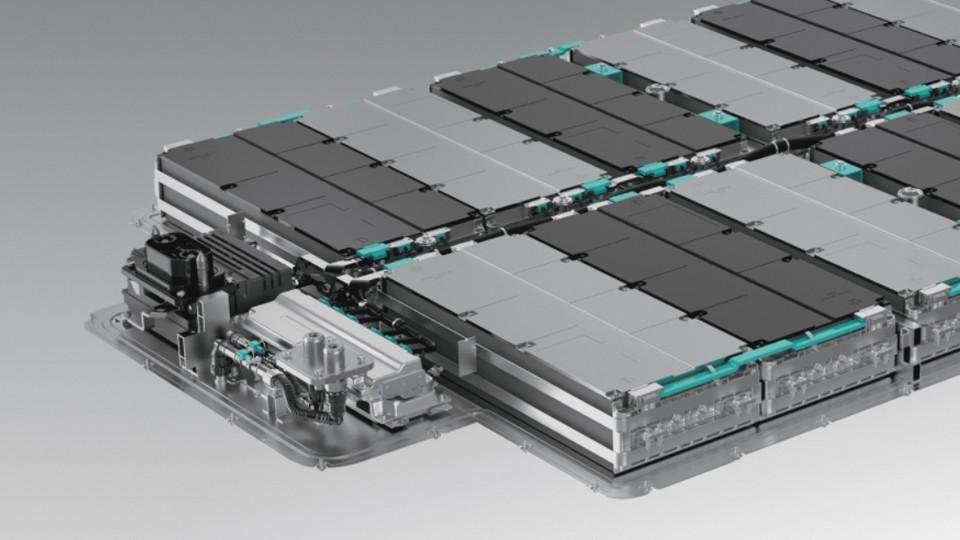

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201902/397903.htm歐洲傳統車企巨頭的“新能源汽車戰略”對動力電池的需求也蔚為可觀,如大眾集團計劃到2025年采購價值達500億歐元(約合566.9億美元)的動力電池,戴姆勒也計劃在未來10年采購200億歐元(約合226.8億美元)的動力電池。隨著更多歐洲車企巨頭加入電動化領域,未來歐洲動力電池市場前景也極為廣闊。面對這一極具誘惑的新興市場,全球動力電池巨頭們也開啟了在中國市場之外的新一輪“廝殺”。

失之東隅,收之桑榆的日韓動力電池企業

在中國大力推動新能源汽車產業發展戰略之前,日韓電池企業就已經憑借技術、成本等優勢擠進戴姆勒、大眾、寶馬等全球主流車企的動力電池供應商之列。但因一系列因素,在我國新能源汽車產業發展之初,日韓電池企業并沒能打入中國這個全球最大的動力電池市場。不過,當時全球汽車產業向電動化變革的趨勢已經逐漸明朗,由于進軍中國市場并不如意,韓國的三星SDI、LG化學和SKI等企業就迅即把目光轉向了車企巨頭聚集以及對電動化力挺的歐洲地區,開啟了歐洲建廠模式。

三星SDI:2016年8月,三星SDI投資約4000億韓元(約合3.6億美元)在匈牙利建立一個生產電動汽車電池的工廠,并于2018年8月正式投產,可為 5萬輛電動汽車提供動力電池。

SKI:2017年年底,SKI宣布也在匈牙利斥資約7.3億美元建設動力電池工廠,預計2020年實現量產,新工廠動力電池總產能將達到7 GWh,可滿足近20萬輛電動車配套需求。

LG化學:2017年10月,LG化學宣布在波蘭弗羅茨瓦夫( Wroclaw)附近興建歐洲最大的動力電池工廠,項目預計投資16.3億美元,為10萬個電池組生產足夠的電池,預計到2020年該工廠產能將達到20GWh。同年12月份,LG化學表示將在其波蘭電池廠追加投資,將該工廠電池的年產量提高到70 GWh。

同時,有消息傳出,日本動力電池制造商GS湯淺也計劃在歐洲建設動力電池工廠。不過,目前松下尚未明確表示短期內是否要踏足歐洲市場。

從韓國企業對其在歐洲的動力電池工廠選址來看,均位于東歐地區。有分析人士指出,韓國電池企業選擇在東歐建廠,一方面是考慮到當地人力成本較低,且勞動力素質較高;另一方面物流成本也很低,且距離歐洲汽車制造中心較近。

后起之秀的中國電池企業

中國新能源汽車產業蓬勃發展的一大成績就是帶動了我國動力電池產業的做大做強,涌現出了多家具有國際一流水平的動力電池企業。經過我國新能源汽車市場的培育,目前國內有不少動力電池企業也開啟了海外擴張的步伐,而歐洲快速崛起的新能源汽車市場也成了它們的首選。

寧德時代:2018年7月9日,寧德時代宣布,將投資2.4億歐元(約合2.7億美元)在德國圖林根州埃爾福特市設立電池生產基地及智能建造技術研發中心。寧德時代圖林根電池生產基地主要從事鋰離子電池的研發與生產,將分為兩期建設,計劃于2021年投產,2022年達產后將形成14GWh的產能。

近日,寧德時代歐洲區總裁馬蒂亞斯-岑特格拉夫在德國波鴻舉行的汽車研討會上表示,寧德時代計劃將德國工廠的產能從原計劃到2022年的14GWh提升至2026年的100GWh。屆時,寧德時代的德國工廠將有可能會成為全球最大的電池生產基地。不過,在回答投資者問詢時,寧德時代表示,目前公司正按2018年7月審議通過的《關于建設歐洲生產研發基地的議案》推進生產研發基地的建設,上述規劃未發生改變,如果未來市場環境發生變化,公司將綜合考慮相關情況重新審視業務發展規劃。

比亞迪:2018年12月,比亞迪董事長王傳福在接受外媒采訪時透露,比亞迪正計劃在歐洲和美國建立汽車電池工廠。在歐洲,公司正在尋找英國和德國的可能地點。但關于歐洲工廠的規模并未透露。

孚能科技:2018年12月,孚能科技董事長王瑀在接受電池中國網采訪時透露,公司歐洲工廠已完成初步選址,初期規劃產能為10GWh,預計將于2020年建成投產。

后知后覺的歐洲本土化企業

盡管歐洲在傳統內燃機汽車領域有著絕對優勢,掌握著所有關鍵零部件的核心技術,但是生產新能源汽車所需的動力電池卻被亞洲廠商主導。為擺脫對亞洲動力電池廠商的依賴,扶持歐洲本土化的動力電池企業發展已經從之前的呼聲轉變為實際行動。

德國經濟部長彼得·阿爾特邁( Peter Altmaier )曾于2018年11月表示,德國政府計劃在2021年之前投資10億歐元(約合11.3億美元)用于支持德國動力電池生產。德國旨在到2030年,使德國以及整個歐洲的電池產量提升到全球總產量的30%。

法國政府官員也表示,該國將在未來五年投資7億歐元(約合7.9億美元)支持推進歐洲電動車電池行業,減少歐洲汽車制造商對亞洲競爭對手的依賴。

瑞典的Northvolt與西門子、ABB集團和斯堪尼亞共同投入40億歐元(約合45.3億美元)建立了一座動力電池工廠,計劃到2023年動力電池年產能達到32GWh;德國財團法蘭克福TerraE控股公司聯合17家公司和研究機構組建了一個聯盟,計劃興建兩座動力電池工廠,計劃到2028年這兩家工廠的年產能達到34GWh;瑞士Blackstone表示,將投資2億歐元(約合2.3億美元)在德國圖林根州的埃爾福特(Erfurt)建設一座大型動力電池工廠,該工廠一期項目建成后每年可滿足10萬輛新能源電動汽車的電池配套需求,后續各階段的產能擴充將根據市場需求進行調整。

此外,戴姆勒、寶馬、大眾等車企也都有意發展它們的動力電池業務,考慮到亞洲電池生產商在當前主流三元鋰電池的成本和技術上已取得很大競爭優勢,它們計劃直接投資參與研發下一代動力電池技術的公司,如固態電池技術,實現另一種形式的“彎道超車”。

現階段,中國仍然是全球最大的新能源汽車市場,也是全球動力電池的主戰場,隨著歐洲新能源汽車市場的快速崛起,囊括了全球主要車企巨頭的歐洲,無疑將會吸引來自亞洲及本土動力電池企業的激烈酣戰。值得關注的是,與中國市場不同,沒有“真金白銀”補貼保護的歐洲車企,在動力電池采購上將更趨向產品品質、成本、技術及售后等綜合實力更強的企業,也將檢驗到底哪些企業真正具備國際一流水平。

評論