老兵戴輝:華為的芯片事業是如何起家的?

海天出版社約我寫《華為傳》,我第一時間想到的,就是要挖掘出華為芯片的“黑”歷史。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201809/391837.htm今年適逢集成電路發明六十周年。1958年,Jack Kilby(德州儀器科學家)與Robert Noyce(仙童科學家)分別發明了集成電路,可以將多個晶體管制作在一小塊晶片上。后者基于“硅”的集成電路技術,造就了“硅谷”!

我們經常會提到半導體(semiconductor)、芯片(chip)、集成電路(IC、integrated circuit)、超大規模集成電路(ASIC)等四個名稱,其實通常指的都是ASIC。

1991年,徐文偉牽頭做出了華為第一顆ASIC

集成電路發明32年之后的1990年,我踏入了東南大學的校門。

此時,自控系碩士畢業生徐文偉(“大徐”)剛剛去了深圳,在鼎鼎大名的港資企業億利達從事高速激光打印機的開發。電路設計和匯編語言是他的強項。

1991年,徐文偉因其杰出的硬件設計能力,被隔壁一家名叫“華為”的startup一眼看中,于是被小老板任正非“忽悠”了過來。億利達不開心,搞了點震,大徐還吃了些苦頭。

那個時候,離開知名港企加盟前途未卜的小公司,委實需要巨大的決心。同為億利達工程師的高梅松,在聽了小老板任正非描繪的玫瑰般夢想后,不為所動,一笑置之!

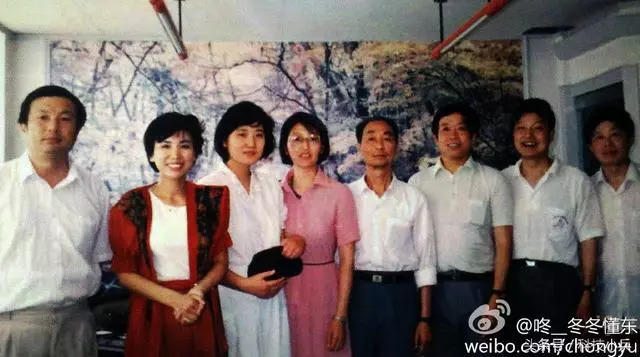

1991年的照片,任老板連像樣的皮帶都買不上啊

當時的華為剛結束代理生涯,研發用戶交換機HJD48,鄭寶用負責整個系統的開發。

大徐來了之后,建立了器件室,從事印刷電路板(PCB)設計和芯片設計。

恰在此時,集成電路行業已經有了偉大的變革,臺積電創始人張忠謀先生打破了大一統的格局,初創企業也有機會設計芯片了!

半導體誕生之初,Intel、IBM等少數美國公司包攬了芯片的設計和生產(所謂IDM集成設計與制造),初創企業根本無法插足半導體行業。

大一統的局面被臺積電的張忠謀先生終結了。1987年,張忠謀在臺灣新竹科學園區創建了全球第一家專業代工公司——臺灣積體電路制造公司(臺積電),并迅速發展為臺灣半導體業的領頭羊。他開創性的定義了Foundry(芯片代工廠)這個行業,將設計和生產分開,為初創企業開辟了生存空間。

從此后芯片設計企業只需要做輕資產的無晶圓設計(Fabless Design),拼的是人才、知識和市場;生產(包括流片)環節就外包給臺積電這樣的Foundry。大陸最有名的是中芯國際,但加工精度不及臺積電。

北方的聯想在總工倪光南的指導下,自主研發了五顆ASIC(超大規模集成電路),并成功地應用于漢卡、微機和漢字激光打印機。1990年,他們的當家產品聯想漢卡(7型),就使用了自研的ASIC,奠定了聯想的江湖地位。

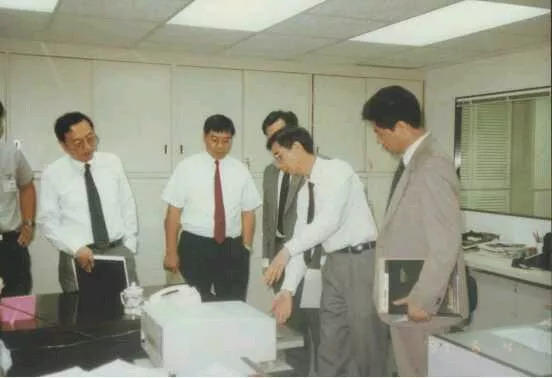

倪光南展示采用自研ASIC的激光打印機

交換機上數量最大的器件是用戶板,一塊板接8或16對用戶線,接口控制和音頻編解碼(CODEC)芯片用量很大。如果使用大家都用的通用芯片,產品就會陷入價格戰的汪洋大海中。要生猛甩開競爭對手,只能開發自己的芯片。

大徐首先在PAL16可編程器件上設計自己的電路,在實際應用中驗證,如果有問題還可以修改。等到成熟之后,再將可編程器件上的方案,委托一家擁有EDA能力的香港公司設計成ASIC芯片后,去德州儀器(TI)進行流片和生產。

代價是不菲的,一次性的工程費用就要幾萬美元。90年代初有外匯管制, 外匯額度非常稀缺。這今天看來是區區小錢,當時任老板可是左思右想才痛下決心拍的板!

當時華為面臨著巨大的資金壓力,任正非不得不借高利貸投入研發,他曾站在六樓辦公室的窗邊,說過這樣一段話:“新產品研發不成功,你們可以換個工作,我只能從這里跳下去了!”

大家日以繼夜的埋頭苦干。每天晚上9點許,任正非都會提著一個大籃子,裝著面包和牛奶,前來勞軍。

天佑華為,一次流片成功!這在當時并不是一個大概率事件,可見兄弟們的武藝高強。

就這樣,1991年,華為首顆具備自有知識產權的ASIC誕生了,這就是華為芯片事業的起點!

1994年訪問美國,左起劉啟武、李一男、楊漢超、徐文偉、鄭寶用、黎健、毛生江

評論