MEMS等技術發展使微傳感器成為可能

物聯網至今無確切的、統一的定義。有人提出:物聯網是物與物之間相連的互聯網,核心基礎仍是互聯網。有人提出:物聯網不是互聯網的下一代,是互聯網應用的拓展。物聯網的內涵要比傳感網大,比泛在網小,物聯網要實現物到物、物到人、人到人的信息獲取、傳輸、處理等管理功能。

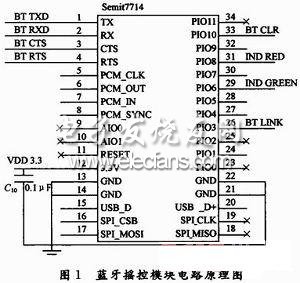

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201710/366804.htm筆者根據有關資料分析、整理,物聯網的定義為“通過傳感裝置(器),按約定協議,將物與網連接,實現信息管理的一種網絡。”這里的傳感裝置可以是智能傳感器(對連續控制領域)、射頻識別器RFID(對離散控制領域)、其它獲取信息的傳感裝置等。這里的網可以是互聯網、傳感網、局域網、個域網、以它網、現場總線等。

我國物聯網總體尚處于起步階段,為推進物聯網產業發展,工業和信息化部將采取四大措施支持電信運營企業開展物聯網技術創新與應用工程,主要是:

● 突破關鍵技術,實現科技創新。如低能耗、低成本、通用性、實時性、智能性等共性關鍵技術,“協同”處理技術,推廣應用技術等。

● 制訂發展規劃,全面合理布局。重點發展高端傳感器、MEMS傳感器、智能網絡傳感器、傳感器節點、傳感器網關;超高頻RFID、有源RFID和RFID中間件;重點發展物聯網相關的終端設備、應用軟件和信息服務。

● 推動示范應用,帶動產業價值。目前物聯網的應用主要在八大方面,即工業領域、農業領域、智能電網、交通運輸領域、物流領域、醫療衛生領域、節能環保領域、公共安全領域。建設應用示范工程,確立以應用帶動產業發展模式,提升物聯網在應用過程中產業鏈的整體價值。

● 制訂統一標準,保障健康發展。根據產業需求,形成技術創新、標準制訂和知識產權協調互動機制。加強關鍵技術研究,建設標準驗證、測試和仿真等標準服務平臺,加快關鍵標準的制訂、實施和應用。積極參與國際標準制訂,整合國內研究力量形成合力,推動國內自主創新的研究成果推向國際。

智能傳感器的發展

智能傳感器這一概念是由國外引進的,通常定義為“帶有微處理器,具有信息處理功能的傳感器”。根據《敏感組件和傳感器名詞術語》國家標準,這里“傳感器”的定義是:能感受規定的被測量并按一定規律轉換成可用輸出信號的器件或裝置。通常有敏感組件和轉換組件組成。這里的“處理功能”主要包括:

● 自檢測、自修正、自保護功能。如自動采集數據、自檢驗、自處理、自動存貯和記憶;自校零、自校正、自標定、自補償;自尋故障、自修正等。

● 判斷、決策、思維功能。能根據輸入信息進行判斷和制定決策、通過軟件控制做出多種決定。

● 雙向通信、標準化數字輸出或符號輸出功能。特別要指出的是,智能傳感器的概念是動態的、發展的、變化的。

80年代,將信號處理電路(濾波、放大、調零)與傳感器設計在一起,輸出4~20mA電流或0~5V電壓,這樣的傳感器為當時意義的智能傳感器。我們稱之為“第一代智能傳感器”。

80年代末到90年代中后期,將單片微處理器嵌入傳感器中,實現溫補、修正、校準,同時由A/D變換器將模擬信號轉換為數字信號。這種類型的傳感器不但有硬件,還可通過軟件對信號進行簡單處理,輸出為數字信號。我們稱之為“第二代智能傳感器”。

“現場總線”概念提出后,對傳感器的設計提出了新要求,要求實現全數字、開放式的雙向通信,測量和控制信息的交換在底層上主要是通過現場總線來完成,數據交換主要是通過Intranet等網絡來實現,傳感器設計上軟件占主要地位,通過軟件將傳感器內部各個敏感單元或與外部的智能傳感器單元聯系在一起。我們稱之為“第三代智能傳感器”。

進入21世紀后,由于MEMS技術、低能耗的模擬和數字電路技術、低能耗的無線射頻(RF)技術、傳感器技術的發展,使得開發小體積、低成本、低功耗的微傳感器成為可能。這種微傳感器一般裝備有:一個用于感知外界環境物理量的敏感組件(如壓力、溫度、濕度、光、聲、磁等),一個用于處理敏感組件采集信息的計算模塊,一個用于通信的無線電收發模塊,一個為微傳感器的各種操作提供能量的電源模塊。我們稱之為 “第四代智能傳感器”或“智能網絡化傳感器”。

評論