不比造飛機、高鐵簡單 中國“補芯”難在哪里?

前段時間,小米公司正式發布了自主研發的手機芯片“澎湃S1”,成為繼蘋果、三星、華為之后全球第四家擁有自研處理器的手機廠商。我國的芯片產業正在逐步崛起。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201703/345779.htm▲中國“芯”力量

看到這里,很多同學會問:我們連飛機高鐵都能造,手機芯片算啥?小編這就給大家補補課。

手機芯片是什么?

芯片被稱為電子產品的心臟,承擔著運算和存儲的功能,更被譽為國家的“工業糧食”。手機芯片,幾乎是這個星球上集成度最高的元器件,指甲大小的芯片上集成了10億個晶體管。

一個國家制造芯片的技術,在某種程度上代表了該國的信息技術水平,也是綜合科技實力的體現。

中國是手機大國,但手機芯片卻長期需要進口。有人統計,全球近七成的手機是中國制造,但其中只有不到5%的有“中國芯”。中國芯片進口金額甚至超過了進口原油的費用,成為我們久揮不去的“芯痛”。

制造手機芯片難在哪兒?

首先,我國的起步晚。英特爾成立于1968年,AMD成立于1969年,都有多年的產品研發歷史。手機芯片最大生產商高通成立于1985年,為無線通訊業設定了諸多的行業通信標準。經過多年發展,他們的產品早已在市場上形成穩定的供應鏈,后來者要進入就變得異常艱難。

投資困難也是阻礙我國新派研發的原因之一。芯片生產研發周期長、投入大、回本見效慢,不如短平快的行業更受市場青睞。基礎不好、沒有技術優勢、研發周期太長的芯片并非投資者的首選。

我國缺乏核心技術。美國是芯片、半導體產業最發達的國家,英特爾、AMD、高通都起源于美國。如果想要在短時間內在芯片行業實現快速突破,最好的方法是引進現有成熟技術,但并非每個國家都能夠得到這種技術。

由于上述原因,中國雖然作為手機生產大國,但是核心技術一直受制于人。好在國家和國內很多企業都深刻的認識到缺“芯”問題的嚴重性。補“芯”,也就成了很多企業乃至一個國家掌握核心技術、走好自主創新之路的關鍵。

國產芯片路在何方?

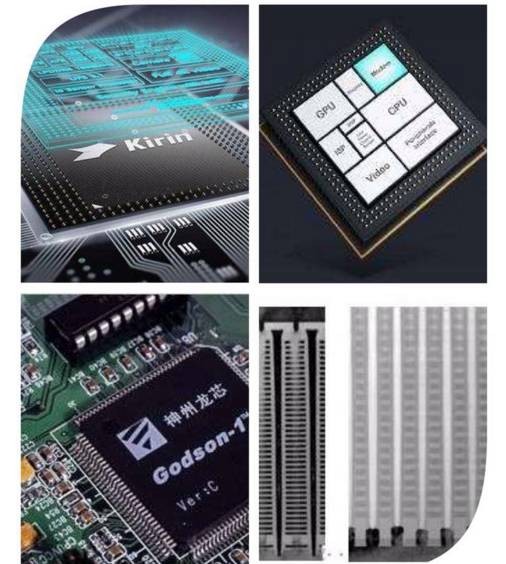

近年來我們在芯片自主研發制造方面已經取得長足的進步和可喜的成績。華為研發的“麒麟”系列芯片、小米研發的“澎湃S1”芯片、中國科學院計算所研發的“龍芯”CPU等等,使中國制造芯片的市場占有率得到提升,也是中國創造和中國智造的生動體現。

為了指甲大小的芯片,中國每年進口付出的代價超過2000億美元,一年進口芯片總值已經超過石油。雖然進入4G時代,國產機集體崛起,創造了全球手機十強占七席的成績。不過,風光背后,我們仍要清醒認識到與國際水平的差距,繼續努力、繼續攻堅,讓中國企業的底氣硬起來!

評論