揭秘:動力電池新規背后到底傳達著什么?

6月20日,工信部網站發布了符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》(以下簡稱《規范條件》)企業目錄第四批的名單。通過認證的公司均為中國血統,而此前備受業內關注的三星SDI、LG等外資廠商并未入選。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201607/293465.htm據坊間傳聞,如果新能源汽車搭載的動力電池沒有進入《規范條件》目錄,那么該新能源汽車將不得進入新能源汽車推廣目錄,從而無法獲得補貼。一時間,市場眾說紛紜,三星和LG總部等國外電池廠商通過境外媒體全力吐槽“這是保護落后,中國目錄把我們坑慘了!”;國內電池廠商大聲叫好“這是鼓勵自主創新的得力舉措”。整個新能源汽車市場,逐漸大霧彌漫,陷入了電池迷局。

新規背后傳達著什么?

為什么國家會在這個時點推出這樣一個方案,以及作為新能源汽車廠商應該如何應對,筆者的一些觀點如下:

第一,此規范的核心思想是規范市場,提升電池安全性要求,加速市場的優勝劣汰,將不能提供安全、高質量的電池方案的廠家擠出市場。

規范要求“鋰離子動力蓄電池單體企業年產能力不得低于2億瓦時,金屬氫化物鎳動力蓄電池年產能力不得低于1千萬瓦時,超級電容器年產能力不得低于5百萬瓦時,系統企業年產能力不得低于10000套或2億瓦時。”規范要求“企業建立產品設計研發機構。配備相應的研發設備,包括開發工具、軟件、研發及測試設備、試制設備等。企業應配備相應的研究開發人員,其占企業員工總數比例不得少于10%或總數不得少于100人。”

通過這樣的規范,許多規模較小,沒有建立完善的安全質量體系的企業將被淘汰出市場;沒有足夠的研發力量,沒有堅持自主研發的企業,將被淘汰出市場。

從中我們可以看出,國家鼓勵企業投資研發,掌握自主核心技術,從低質、低價、同質化競爭的中國制造怪圈,向高質、高性價比、具有核心技術、自主知識產權的中國智造進行產業升級的決心;從中我們可以看出,國家始終將汽車安全作為頭等要務,秉著安全高于一切的態度在治理汽車行業。

作為新能源汽車的從業者,我們應該響應國家政策,把汽車安全作為頭等要務,將自主研發、獲得核心技術、獲得自主知識產權作為企業的安身立命之本。十四條規定的“研發人員總數不得少于10%或總數不得少于100人”的規定,我還是覺得太低,應該提升到不得少于30%或40%,才能更好的推動企業從重制造、輕研發的老路,轉到重研發、重核心技術的新路上。

第二,坊間流傳外資電芯沒法進入名單,未進入名單的企業產品拿不到補貼,大家都要趕快轉用國產電芯。

我覺得,只要我們堅持自主研發,管它外界狂風暴雨,我自淡然應對。首先,規定并未明確說明使用未進入名單的企業產品拿不到補貼;其次,即使真的拿不到補貼,規定也未禁止使用,只是缺少政府補貼,成本高了而已。

對于新能源汽車企業,我覺得每家企業都應該有自己的市場定位與打法;如果我們的市場定位是給用戶提供盡可能安全、盡可能高質量的產品,我們是否有為了更高的質量,放棄政府補貼的勇氣。我一直覺得,新能源汽車企業,從一開始就要學會面對市場獨立成長,而不能總是靠政府的奶水茍延殘喘。

那么如何才能面對市場獨立成長呢?我覺得最核心的是要有自己的核心技術,并且加大研發投入,不斷的掌握更多、更新的核心技術。

我們不能再總是把所有核心技術都統統交給歪果仁進行開發,這樣做的結果會造成像傳統汽車我們沒法掌握最尖端的發動機技術一樣,始終受制于人;更可怕的是,我們有些廠商不僅把所有核心技術都交給外國公司進行開發,還依靠國內強有力的政府資源優勢,利用國家補貼搶占市場。

技術突圍的路徑在哪?

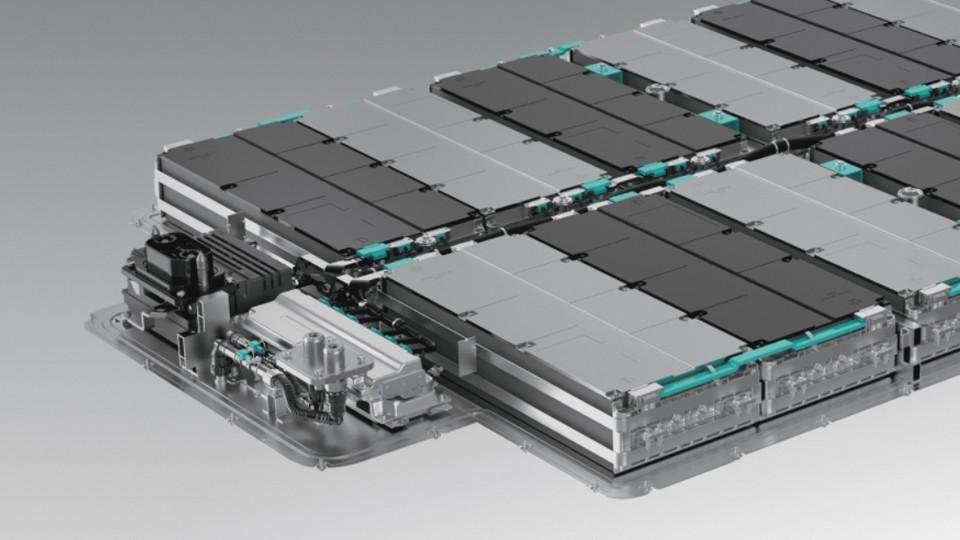

在電池相關領域,核心技術包括“電芯生產技術”、“電池包PACK(成組打包)技術”;其中“電芯生產技術”世界最高水平的技術還是主要掌握在歪果仁手中,而“電池包PACK技術”中國已經有接近或達到世界最高水平的廠商存在。

電芯生產技術:

先看一下目前業界吵得最火的兩種前沿科技;

評論