將電磁感應加熱應用的IGBT功率損耗降至最低

近年來,人們使用的電器產品數量不斷增多,致使每個家庭內的總能耗穩步上升,不僅大多數西方國家是這樣,新興國家亦是如此。與這些能耗相關的成本也已經增加,因為燃料資源變得更為緊缺,公用事業公司因此而漲價。為了將從電網獲得的功率提升至最高,并因此使電費賬單支出受控及減少碳排放,付出更多努力來為室內環境開發更高能效的電器就至關重要了。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/198714.htm電磁感應加熱爐具(以下簡稱“電磁爐”)使用電磁產生的熱能來烹調,其能效比我們熟悉的標準家用電熱鍋高得多。此外,由于是通過感應而非傳導來產生熱量 ,其安全性也被證實更高,因為任何人體部位置于炊具表面都不會被燒傷。

電磁感應加熱的原理

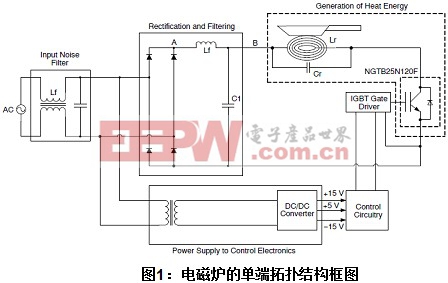

圖1描繪了電磁感應加熱應用使用的典型準諧振反激拓撲結構。電磁能量產生并使用感應方式來傳遞至鍋具。然后在鍋具中轉變為熱能,因而給鍋具加熱。觸發加熱過程的感應涉及到使用二極管等未受控的開關器件來對相對低頻的交流線路輸入電壓進行整流。在20 kHz至35 kH之間的頻率對整流電壓進行開關,提供高頻磁通量。鍋具充當耗散能量的磁心,將磁場轉換為熱能。產生及傳遞此熱能的主要組件就是鍋具、電感、諧振電容及絕緣門雙極晶體管(IGBT)。

當要產生將熱能傳遞給鍋具所要求的磁場時,電感繞組的幾何尺寸極為重要。電感繞組為螺旋形,并在水平面彼此纏繞。這種配置增加了磁通量的表面積,并使加熱過程具有更高能效。通過使用以相等間距布設在電感繞組周圍的矩形鐵氧體磁棒,進一步增強了鍋具上這些磁通線的稠密度。多個小型導體的使用將趨膚效應(skin effect)減至最小,并減小了線圈中的感抗(IR)損耗。如圖1所示,LR是空心電感,并沒有跟傳統鐵磁心電感相同類型的損耗。鍋具必須采用磁性材料制造,使其能夠充當磁心。在電磁爐的開關頻率范圍內,鍋具的厚度極大地影響磁心的能效,而渦電流損耗很大。這些損耗將磁場轉變為熱能,在鍋具中產生大量的熱并烹調食物。

阻斷電壓約為1,200 V的IGBT廣泛應用于單端感應加熱應用。IGBT在關閉期間仍承受著高電壓,且帶有殘余電流,滋生不小的開關損耗。在IGBT導通狀態期間,由其飽和電壓及負載電流和結溫(TJ)導致的損耗是總體功率損耗的組成部分。這些損耗降低了應用的總能效。理解這些損耗的成因并開發可靠及相對快速的方法來測量損耗很重要,在為電磁爐設計探尋優化的IGBT設計時尤為如此。

在此應用中IGBT的總功率損耗包含導通損耗、導電損耗、關閉損耗及二極管損耗。二極管損耗在總功率損耗中所占比例可以忽略不計,而如果使用了零電壓開關(ZVS)技術,可以大幅降低導通損耗。然而,并非在電磁爐所有工作功率等級條件下都能實現ZVS。由于儲能電路(tank circuit)的一端連接至整流輸入電壓,零態開關僅在諧振儲能電路使其電壓到達0 V的功率等級時出現。在某些輕載條件下,儲能電路電壓在IGBT的集電極不會到達0 V,因此未實現零態開關,導通功率損耗將增加。

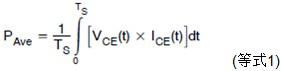

由于總功率損耗的最主要構成部分通常是導電及關閉損耗,我們現在就來更詳細地逐個審視這些損耗。IGBT平均耗散的功率的數學表達式如下所示:

評論