我國電子信息產業現狀及面臨的挑戰

1、產業規模龐大,產品和技術門類齊全

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/134509.htm經過建國后六十多年的高速發展,我國已經建立門類齊全、規模龐大、有一定技術基礎和較強國際競爭力的電子信息產業。形成了以9個國家級信息產業基地、40個國家電子信息產業園為主體的區域產業集群。特別是長江三角洲、珠江三角洲和環渤海三大區域,勞動力、銷售收入、工業增加值和利潤占全行業比重均已超過80%。

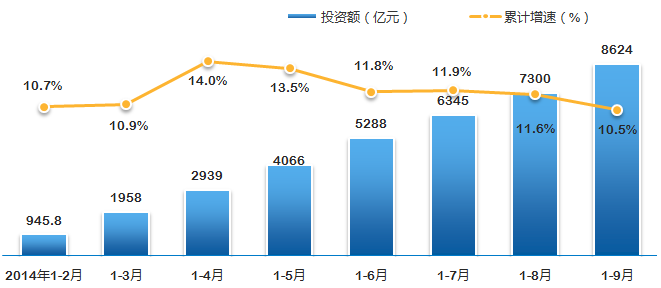

2010年,我國生產彩電1.18億臺,手機9.98億部,微型計算機2.46億臺,數碼相機9千萬臺,均名列全球第一,電子信息產品進出口額達10128億美元,規模以上電子信息產業實現銷售收入7.8萬億元。

隨著產業集中度的提升,優勢企業不斷壯大。2010年第24屆電子信息百強企業入圍底線為19億元,比1987年第1屆電子信息百強入圍底線提高了47倍;主營業務收入超過100億元的企業有22家,華為、海爾、聯想三家企業主營業務收入超過1000億元;百強企業實現利潤633億元,占全行業總量的35%;上交稅金628億元,占全行業總量的50%以上;員工人數116萬人,占全行業總量的15%以上。

電子信息產業的發展為我國的信息化提供有力支撐。截至2010年底,我國手機普及率達到64.4%,居民彩電、計算機擁有比率均比上年提高2個百分點。金融、電力、交通行業應用軟件收入增速均超過25%,信息技術在生產和生活中的滲透作用更加突出,手機閱讀、移動支付、網絡電視等新業務不斷拓展。

2、技術實力穩步提升,中高端產品不斷涌現

在引進、消化、吸收和再創新的創新戰略下,國家對科技創新的投入逐年增加,支持領域從科研院所擴大到創新型企業,使得我國信息技術企業的創新能力和技術儲備能力穩步增強。至2010年底,全國信息技術領域專利申請總量超過110萬件,比上年增長10%以上,華為、大唐、恒生、中控等多家企業獲得國家科技進步獎,服務器、通信設備、軟件等多個領域取得新突破。新產品開發步伐加快,2010年規模以上電子信息制造業實現新產品產值14210億元,同比增長27.4%,超過產值增速1.9個百分點,占銷售產值的比重(22.4%)比上年提高0.3個百分點。

在專項資金扶持、政策引導等方式推動下,企業在技術創新體系中的地位愈來愈重要。2010年第24屆電子百強企業研發經費投入合計達611億元,占主營業務收入的比重達到4.9%,其中9家企業研發投入額超過10億元,研發投入最高的華為達到174億元,占其營業收入的比例超過10%。截止2009年底,百強企業專利總數超過6萬件,其中發明專利2.9萬件,占比近50%。國家知識產權局發布的2009年發明專利申請量前十強企業中,中興、華為、大唐等百強企業分列第1、2、6位。在2009年的全球PTC(專利合作條約)申請量排名中,華為以1847件位居第二,中興申請量增量排名全球第一。

高檔服務器、高速網絡交換機、操作系統、嵌入式CPU、手機基帶芯片、數字電視芯片等一批中高端產品研發成功,打破跨國公司的市場壟斷,市場份額逐步擴大,并開始打入國際市場。

3、比例結構欠佳,自主創新尚顯能力不足

我國電子信息產業也面臨著一些問題,主要表現在:行業結構比例失調,集成電路產業、軟件與信息服務業所占比重較低;缺乏核心技術、自主知識產權和世界知名品牌,關鍵技術、專利和標準受制于人;低端產品供大于求,高端產品依賴進口;生產處于產業鏈低端,產業的利潤率低;產品老化與新品開發滯后的矛盾加劇,集成電路、新型元器件、軟件等高技術、基礎產品仍然是制約產業自主發展的瓶頸。此外,大企業不強大,小企業缺乏專精特新,小規模、分散經營的現狀依然沒有根本性轉變,缺乏一批具有國際競爭力的大公司,與同類跨國公司差距大。

在軟件、集成電路、新型元器件、電子材料和專用設備儀器等核心技術上,我國企業與跨國公司還有較大差距,導致產品的國際競爭力不強。由于掌握并壟斷著核心軟件和關鍵基礎元器件的設計和生產,美、日等發達國家在電子信息產品制造業占據主導地位。美國壟斷了核心微處理器系統芯片技術;日本在半導體存儲器、電子生產設備以及平板顯示器、硬盤驅動器、打印機等方面占有優勢。

我國電子信息企業的創新大多集中在應用、外觀、功能上,除華為、中興等少數企業,具有綜合創新能力的企業為數不多。除了缺少核心關鍵技術和基礎性的工具類產品外,我國企業普遍缺少產品定義能力,是自主創新能力不足的另一個重要原因,因此只能亦步亦趨,模仿和抄襲別人產品的規格定義和設計方案。

沒有核心技術和知識產權,就不能向高利潤的產業鏈上游發展,中國企業就很難真正實現自主創新,無法打造出具有國際競爭力的品牌和產品,無法擺脫在某些領域受制于人的局面。

4、成本壓力巨大,國際貿易保護日益增多

目前來看,我國電子信息企業大多缺少核心技術和品牌,處于產業價值鏈中的中低端,且以低端產品為主,只能被動地接受跨國公司的分工安排和定價,眾多國內出口企業多以為外商提供加工裝配服務為主,僅能賺取少量加工服務費。即便是海爾、海信、大唐電信等具有一定技術能力的整機企業,利潤率也不過3%~4%,而Intel公司的利潤率一般在20%。隨著勞動力、原材料、環境資源、土地等要素成本的攀升,再加上人民幣對美元的穩步升值,使我國的加工制造型企業面臨越來越大的成本壓力,利潤一減再減。

這種成本上升幾乎是剛性的、不可逆轉的。食品、住房、醫療、教育成本的不斷上漲使得勞動力成本水漲船高,人口老齡化使我國勞動力的供給逐步減少;依靠大量消耗土地、礦產、環境資源的粗放式發展模式難以為繼,長期被壓低的資源和環境成本將持續上漲。在成本壓力之下,一些電子制造業開始向越南、緬甸、印度等制造成本更低的東南亞國家轉移,我國電子信息產業有逐步空心化的危險。

在2008年爆發金融危機以來,世界各國均實施了大規模的經濟刺激計劃,但這種以增加負債、透支未來的刺激方式無法持續。2011年以來,希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙、意大利相繼爆發債務危機,且有愈演愈烈之勢,尚沒有結束的跡象。各國相繼實施財政緊縮政策,抵御危機,因此長期我國電子信息制造業賴以實現高速增長的外需市場將逐漸萎縮,增長勢頭不再。

在這種情形之下,各國的貿易保護紛至沓來。美國的輪胎特保案、歐洲對我國陶瓷產品的懲罰性關稅,以及其他國家對我國鞋類、紡織等產品的高關稅,無一不在提醒我們,全球范圍內的貿易保護措施可能僅僅是開頭,為保護本國產業,關稅、配額、產品標準、知識產權等貿易保護措施還將層出不窮。

5、國內整體經濟環境亟待改善

伴隨制造產能的不斷擴大,我國電子信息產品已經進入過剩的階段,尤其是中低端產品,在血腥的價格戰中陷入惡性循環,藍海市場變成了紅海市場。很多中小企業已經習慣了以量補價,依靠大量消耗資源實現外延式增長,缺乏依靠企業內部的研發、管理、行銷等提高企業競爭力的能力和意愿。

盲目追求產值和規模導致企業過度競爭,短視行為普遍,掙快錢成為大多數企業的首選。這即是我國制造企業的現實選擇,也有制度性的因素在里面。我國加工制造型企業的技術門檻低,研發能力弱,產品種類和功能趨同,導致產品的差異化程度低,企業的競爭力弱,面臨著非常嚴峻的生存壓力。在這種壓力之下,抄襲、模仿,賺快錢、賺辛苦錢成為企業自然的選擇。

另一方面,在房地產、金融、網絡游戲等暴利行業的誘惑和示范下,越來越多的民營資本、國有資本蜂擁而入,抱著賺一把就走的賭徒心態進行投機炒地、炒房、炒股。企業家不再安心于做好產品研發、服務、市場推廣;科研人員想著把產品早點推向市場,早點掙錢買房子,而不是踏踏實實做出精品;普通員工頻頻跳槽,勞動經驗和技能形不成積累,使企業的技術水平不能穩定提高。

進入2011年以來,隨著銀根緊縮、外需羸弱,越來越多的中小型加工制造企業陷入微利、虧損、倒閉破產的境地。高利貸等不正常的金融活動使中小企業雪上加霜。

交換機相關文章:交換機工作原理

評論