上海車展技術亮點:各品牌未來技術方案解析

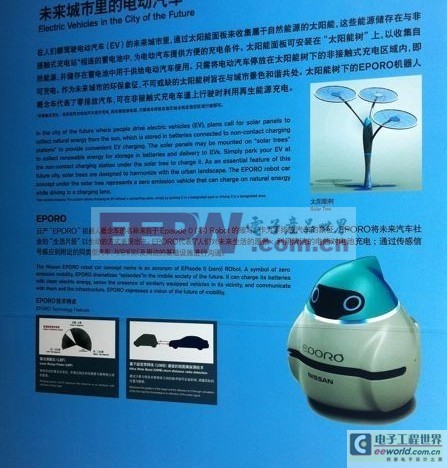

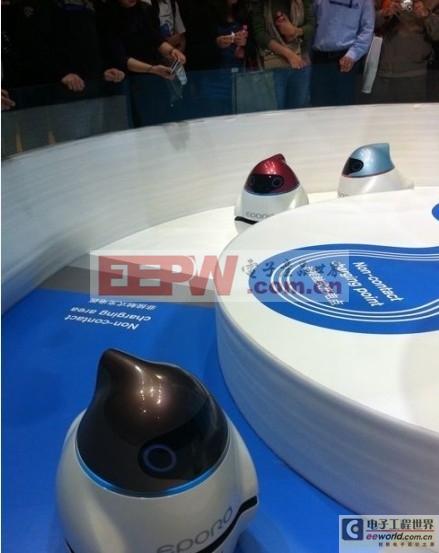

東風日產——非接觸式充電樹

與傳統汽車相比,電動車具有零尾氣排放、使用成本低等優勢,然而也存在購置成本高、續航里程短、充電不便等劣勢,后者更是阻礙電動汽車在國內普及的最大障礙。

其實充電難在發達國家也同樣存在,因此一些汽車制造商正在致力于解決這一問題。

非接觸式充電技術是最具可行性的解決方案,無需用電纜將車輛與電源連接便可對車載電池進行充電,安全性大為提高,而且即便雨天作業也不存在任何安全隱患。

非接觸式充電技術有電磁感應、磁共振和微波三種主要類型,以日產為代表的汽車企業較傾向于第一種,且目前已進入較為成熟的階段。具體來說,該技術利用電磁感應原理,當送電線圈中有交變電流通過時,發送線圈和接收線圈之間產生交替變化的磁束,由此在次級線圈產生隨磁束變化的感應電動勢,通過接收線圈端子對外輸出交變電流,從而為車載電池組進行充電。

日產發布的這套非接觸充電系統非常接近實用化,車身底部的充電線圈面積只有臉盆大小,傳輸距離為100mm左右,傳輸效率高達90%。但如果送電端與接收端線圈對接偏差較大,電力傳輸效率就會明顯下降。換句話說,駕駛者必須將汽車準確地停在固定于地面的送電端線圈之上。

以下為東風日產的首款電動車型LEAF,有望在明年引入國內。

作為一款插電式純電動汽車,LEAF不同于目前中國市場上在售的混合動力汽車,LEAF由層疊式緊湊型鋰離子電池驅動,電池組的最大輸出功率可達到90千瓦,電動機的輸出功率則有80千瓦,扭矩峰值可以達到280牛/米。一般情況下足夠LEAF行駛超過160公里的里程。這樣的參數可以確保良好的響應速度和動力性能,使車輛性能與傳統的汽油車相差無幾。同時還能產生動能再生,將剎車時候產生的能量回收,多種駕駛模式將節能效應發揮的淋漓盡致。而傳統的電動車由于蓄電池單位重量儲存的能量太少,蓄電時間較長,動力性能不足,且有效行駛里程較短,根本不能滿足實際意義上的出行。

比亞迪——Ti(渦輪增壓)+DTC(雙離合變速箱)

比亞迪已表示將在上海車展期間展出搭載“渦輪增壓引擎+雙離合變速器”動力組合的G6車型。近日,官方也將這款1.5Ti引擎的參數公布于眾,從數據上看,該引擎已超越大眾的1.4TSI發動機。

發動機參數 | 比亞迪1.5Ti引擎 | 大眾1.4TSI引擎 |

最大功率 | 113kW/5500rpm | 96kW/5000rpm |

最大扭矩 | 240Nm/1750-3500rpm | 220Nm/1750-3500rpm |

從以上數據對比中我們能看到,比亞迪將推出的1.5T引擎相較一汽大眾生產的1.4TSI發動機在最大功率上多出17千瓦;而在最大扭矩方面,兩款發動機均能在1750-3500轉間輸出峰值扭矩,不過比亞迪的1.5Ti要比后者多出20牛米。

官方表示,“1.5Ti渦輪增壓引擎+DTC雙離合變速器”的動力組合,是由比亞迪自主研發而成,擁有自主知識產權。據了解,搭載新動力的比亞迪G6 (報價 圖片 參數)也將在4月的上海車展與大家見面。

據徐安經理透露此次除發布S6車型,以外還將發布全新的東一總成:TI+DCT缸內直噴渦輪增壓發動機和雙離合變速器、此外G6也將于車展發布,新車將搭載全新1.5T發動機,成為比亞迪首款增壓發動機轎車。

沃爾沃——打造無事故城市

創新安全科技是沃爾沃汽車傳揚于世的品牌之耀,也已成為沃爾沃汽車中國戰略實施的重要技術保障。展臺上魅力四射的全新S60凝結了沃爾沃汽車當代安全科技精髓:世界首創的行人安全系統帶有自動剎車功能,可使汽車“看見”行人并可自動剎車,避免與行人相撞或者將碰撞傷害降到最低;城市安全系統及帶排隊輔助的自適應巡航控制系統為沃爾沃駕乘者提供全方位的安全保護。

秉承以人為本的研發理念,沃爾沃汽車不斷推出創新科技,倡導低碳環保綠色生活,保證人、車、環境和諧共處,同時為尊貴人生保駕護航。這是沃爾沃汽車對消費者最具責任感的承諾,凸顯出沃爾沃汽車充滿激情、創新進取、富有人文素養的品牌形象。

閃耀上海車展的“DRIVe綠色駕控戰略”與“創新安全科技”揭示了沃爾沃汽車的遠景發展方向,并為汽車科技的未來發展提供了風向標。

法拉利——輕量化四驅系統

而對于FF這一臺明顯用來走量的車型,法拉利并未簡單地為了四驅而四驅。廠方非常了解客戶內心的“躁動”,他們希望車子在任何一條正常路面上都是一臺徹徹底底的超跑,寬大的兩個后輪把V12引擎的每一匹馬力都用到實處,而到了冬天也不會因為下雪而錯過任何一個派對。因此FF在絕大部分的時間里面仍然是后輪驅動,四驅系統必須最大限度地輕巧、簡單。

最終的結果竟然是FF的四驅系統比傳統的輕50%!這是神馬奇特的戲法啊?答案是法拉利沖破了傳統思維的框架,為FF的前置V12引擎配備了一前一后共兩臺獨立的變速箱。以往發動機的動力都是由曲軸的一頭傳遞出來的,但曲軸不是有兩頭嗎?是否可以一頭傳遞動力給后軸,另一頭則用來驅動前軸呢?4RM系統的基本理念就是這樣簡單得甚至可以用天馬行空或者是異想天開來形容。

這樣就需要給前后軸分別安排一前一后兩臺獨立變速箱。FF后軸中間是7前速的雙離合器主變速箱,以應付485kW的最大馬力和683Nm的最大扭矩;前輪只有在必要時才會扮演驅動的角色,而且最多只會獲得全部動力的20%,負擔并不算大,所以前軸的動力來源則是一臺兩個前進擋位一個倒擋的小型變速箱。

兩臺變速箱不是更重嗎?對于普通傳統變速箱來說確實如此,但安置在FF前軸的小型副變速箱卻不會存在這一擔憂。這臺小變速箱與發動機融為一體,并且替代了約35-40公斤重的機械部件。發動機動力直接由曲軸傳遞至前置變速箱,這臺變速箱則通過電控多片式離合器將動力分配給左右兩個車輪,法拉利FF的前軸并沒有設置差速器。

至于后軸上那臺“全尺寸”的7前速雙離合變速器則承擔者最主要的驅動角色,全面集成了E-DIFF電子差速器及FI-TRAC牽引力控制系統。那么兩臺變速箱之間到底是怎樣配合工作的呢?當主變速箱處于1擋或2擋時,副變速箱結合第一擋傳動齒輪;而當主變速箱為3檔或4檔時,前置副變速箱結合第二擋傳動齒輪;當后置主變速箱處于5檔或更高的擋位,前軸便不會繼續獲得動力,此時所有扭矩都將傳給后軸。

福特——充電式混合動力

福特C-MAXEnergi插電式混合動力車和C-MAX Hybrid混合動力車都是以福特C-MAX五座多用途車為基礎進行設計,擁有出色的外形和靈活的內飾設計,同時兼備高行駛里程和低排放的特點。插電式混合動力車和第三代全混合動力車均出自福特汽車的全球C級車平臺,采用了公司備受好評的功率分置混合動力架構,新一代的駕駛者信息功能,以及先進的更輕便小巧的鋰離子電池組。

C-MAX Hybrid混合動力車的設計初衷是實現比福特Fusion混合動力車更出色的燃油經濟性,后者的燃油經濟性為每加侖41英里,是目前美國市場上燃油經濟性最高的轎車車型。C-MAX Hybrid混合動力車采用福特已成功應用于現有混合動力車的功率分置架構,這項受到普遍好評的技術使車輛能在電動模式下以超過47英里/小時(約為75公里/小時)時速行駛。

C-MAX Energi混合動力車的設計初衷是達到AT-PZEV(先進技術部分零排放車型)標準,高壓鋰離子電池、電動牽引發動機和高能效的阿特金森循環汽油發動機的組合使用使C-MAX Energi擁有出色的燃油經濟性。這項技術還允許該車在不使用汽油發動機的情況下,實現電動模式行駛。

C-MAX Energi組合使用電池和發動機的總行駛里程可達500英里(約合800公里)以上,領先于所有插電式或增程型電動車型。C-MAX Energi與雪佛蘭Volt沃藍達相比,在持續電動模式下的燃油經濟性更佳。

總體而言,插電式混合動力車具有以下優點:

可以實現純電動行駛一定里程,是城市駕駛追求零排放、低噪音的完美選擇。

在標準混合動力車型的基礎上提升了燃油經濟性,消費者將因此節省電力和燃油成本。

降低了對汽油的依賴,提高了能源獨立性。

通過減少溫室氣體排放降低了對環境的不良影響。

盡可能多地利用來自可再生能源(如風力和太陽能)的電力為車輛充電。

奔馳——B級燃料電池車

B級燃料電池車主要驅動部件位于車身結構的底部,不僅降低了車身重心,節約了車身空間,而且使驅動系統得到了非常有效的保護。B級燃料電池車續航里程達到了400公里,而每次充滿燃料僅需3分鐘,非常適合日常使用。

100kw的電動機所提供的駕駛樂趣和性能表現,用廠家的話說,足可與2.0升汽油發動機的動力相媲美,能夠產生最大290牛·米的扭矩。在歐洲NEDC測試中,B級燃料電池車每百公里僅消耗相當等值于3.3升柴油的耗電量。

B級燃料電池車使用氫燃料作為動力來源,從解剖車中我們可以看到,車身底部安裝有三個巨大的儲氫罐,每個儲氫罐裝可儲存約4千克的氣態燃料。技術的核心是燃料電池系統,它能讓氣態氫在70兆帕的壓力下與空氣中的氧發生反應,為裝載在車頭的電動機提供持續的電流輸出,從而帶來足夠的動力。

該車的最大功率為130馬力,最大扭矩為290N·m,最高時速可達170km/h,續航里程達到380公里,同時F-CELL燃料電池汽車裝配了一塊最大輸出功率35千瓦、最大容量1.4千瓦時鋰離子電池,以提高動力和實現制動能量回收。

評論