碳化硅急需開辟電動汽車之外的第二條戰線

電能與智能是現代社會發展的兩大主題,電能如同工業文明的血液系統,提供物理世界運行的能量基礎,智能恰似數字文明的神經網絡,構建數字空間的決策中樞。作為電能轉換的智能開關,功率半導體在構建現代社會能源體系中發揮著關鍵性的樞紐作用,通過對電壓、電流和頻率的精準調控,功率半導體可以有效地提升電能轉換效率。經過七十年的發展,功率半導體經歷了兩次大的技術升級,第一次是以硅基IGBT 和CoolMOS為代表的第二代功率器件替代以可控硅晶閘管和MOSFET為代表的第一代功率器件,由于同屬硅基材料體系,第二代功率器件兼具成本更低、能效更高的雙重優勢,這一次替代非常順利。目前,業界正在經歷從第二代功率器件向以氮化鎵和碳化硅為代表的第三代功率器件轉換的關鍵階段。拿氮化鎵最大的應用市場手機快充和碳化硅最大的應用領域電動汽車為例,目前,氮化鎵短短幾年時間已經拿下了手機快充60% 的市場份額,而碳化硅在電動汽車領域的滲透率不足30%。和一些人預期碳化硅將在電動汽車上一路高歌猛進、摧枯拉朽似地替代IGBT 的劇本不一樣,碳化硅全面上車的步伐顯得踉踉蹌蹌。這時候,一個值得思考的問題是,碳化硅真的具備美好的前景嗎?碳化硅的上車速度為何不如預期呢?

1 優異特性引發上車狂潮

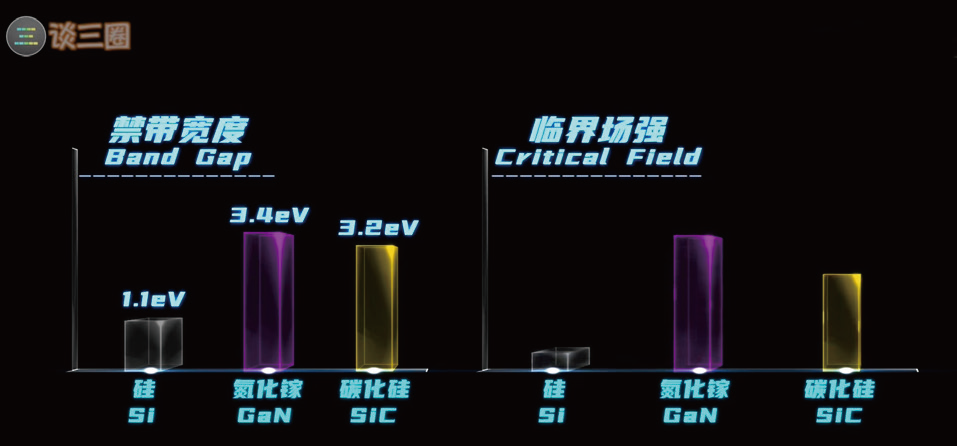

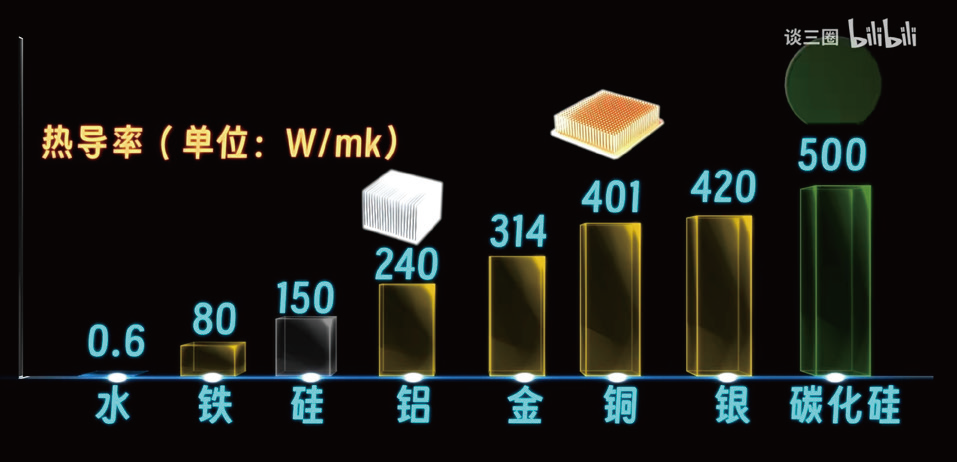

和硅基IGBT 相比,碳化硅MOSFET 在耐高溫、耐高壓和高頻特性上確實具備得天獨厚的優勢。器件的優勢來自于材料的優勢,和硅基材料相比,碳化硅材料的核心優勢在于其禁帶寬度更高,硅基材料的禁帶寬度為1.1 eV左右,相較之下,碳化硅材料的禁帶寬度為3.4 eV 左右,此外,碳化硅還具備更高的臨界場強和更高的熱導率。

圖片來源:B站用戶談三圈

更高的臨界場強意味著相同功率等級的器件可以使用更薄的漂移層,意味著尺寸的降低和導通損耗的下降,尺寸降低可以提升系統功率密度,損耗下降可以提升系統效率。更高的熱導率使其可以承受更高的工作溫度,進而降低散熱要求,簡化冷卻系統的設計,進而提升系統功率密度。

圖片來源:B站用戶談三圈

因為充電時間、補能效率、里程焦慮等一系列原因,電動汽車對能耗水平和電能轉換效率的要求極為嚴苛。出于最大化乘員空間的追求,電動汽車對各個系統零部件功率密度的要求同樣極為苛刻。于是,在不考慮成本的情況下,可以同時提升能量轉換效率和功率密度的碳化硅器件就成了車企眼中的香餑餑。

回溯碳化硅在電動汽車中的量產應用,最早可以追溯至特斯拉于2018 年開啟量產交付的Model 3 上,這款智能電動汽車領域的“iPhone 4”變革性地率先搭載了諸多先進科技,比如域集中電子電氣架構、以太網骨干網絡、八通閥熱管理、自動駕駛、影子模式、整車OTA,再比如,在主電驅逆變器中率先搭載碳化硅。

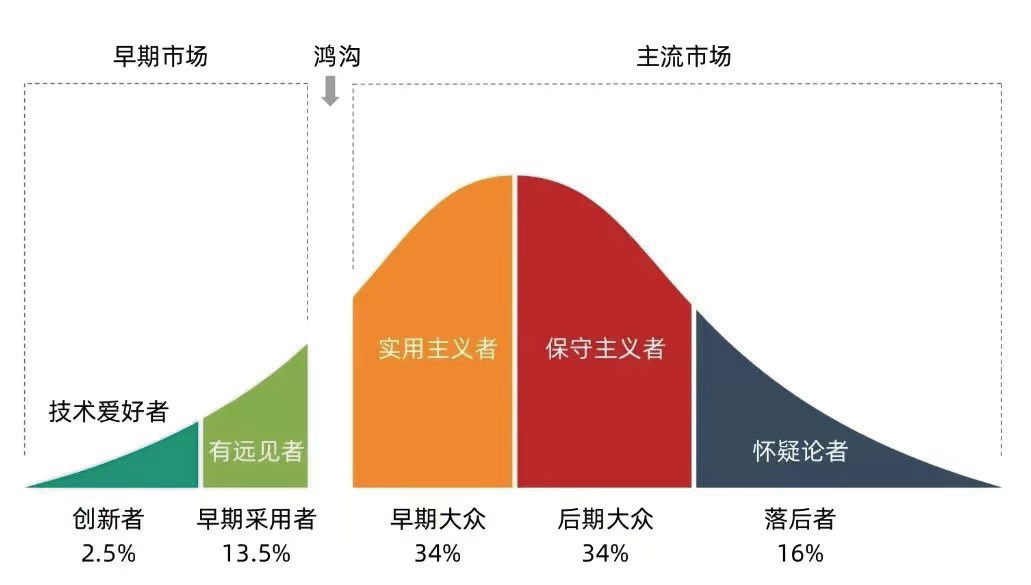

圖片來源:泰科天潤

在特斯拉的示范效應下,各路車企紛紛加快了碳化硅器件上車的步伐,也使得電動汽車成了碳化硅最大的目標應用市場。根據行業數據,2023 年,電動汽車在碳化硅目標應用市場的營收占比約為65%,預計到2028年這一比例將進一步提升至86%。至于碳化硅在電動汽車中滲透率,根據最新數字顯示,2024 年上半年,本土電動汽車碳化硅功率模塊裝機量達到73.5 萬套,占總功率模塊的比例超過了10%。也就是說,從2018 到2024,盡管碳化硅有那么明顯的優點,碳化硅在電動汽車中的滲透率還是沒有邁過新技術采納曲線中“跨越鴻溝”的臨界點-16%。

圖片來源:網絡

發展了這么多年,為何性能如此優越的碳化硅滲透率數字不算好看?主要原因是那三個字:“得加錢!”本土產業鏈因為技術儲備、資金規模的問題,是從技術門檻較低的4 英寸襯底、外延進入這個賽道的,和單片可以產出更多器件的8 英寸晶圓相比,4 英寸晶圓根本沒有任何成本競爭力。雖然國產廠商兩三年前開始集體向6 英寸切換,但一來,碳化硅產線的投產需要2 到3年時間(硅基產線投產只需一年左右),二來,6 英寸晶圓和正在向12 寸晶圓切換的IGBT 相比同樣缺乏成本競爭力。國際友商以6 英寸為主,正向8 英寸切換,但由于碳化硅襯底良率不足、產業鏈不成熟等原因,其碳化硅晶圓相較于IGBT 12 寸晶圓同樣缺乏成本競爭力。

展望未來兩年,全球智能電動汽車最大的市場中國汽車市場即將面臨殘酷的淘汰賽,均價的下行會拉低成本敏感型車型對高價位碳化硅的需求,此外,越來越多的車企推出了碳化硅-IGBT 并聯方案,相較于全碳化硅方案,碳化硅用量大幅度縮減,內外夾擊之下,碳化硅未來兩年的滲透率增長實在不容樂觀。

2 并聯方案降低SiC需求

在日益激烈的市場環境下,在如火如荼的價格戰下,大家可以容忍碳化硅的價格比硅基IGBT 適當高出一些,但是不會容忍太多。碳化硅的成本雖然每年都在下降,但是,成本相對是高是低,需要和競爭對手對比。碳化硅MOSFET 的競爭對手是硅基IGBT,“硅基”二字表明,IGBT 可以站在巨人的肩膀上,受益于發展了半個多世紀的硅基生態的系統性護航。與之相比,碳化硅產業鏈仍不成熟,導致了相對較高的晶圓缺陷率和切割研磨損耗率,再加上受累于材料特性,碳化硅晶體的生長速度極為緩慢,導致碳化硅成本居高不下。

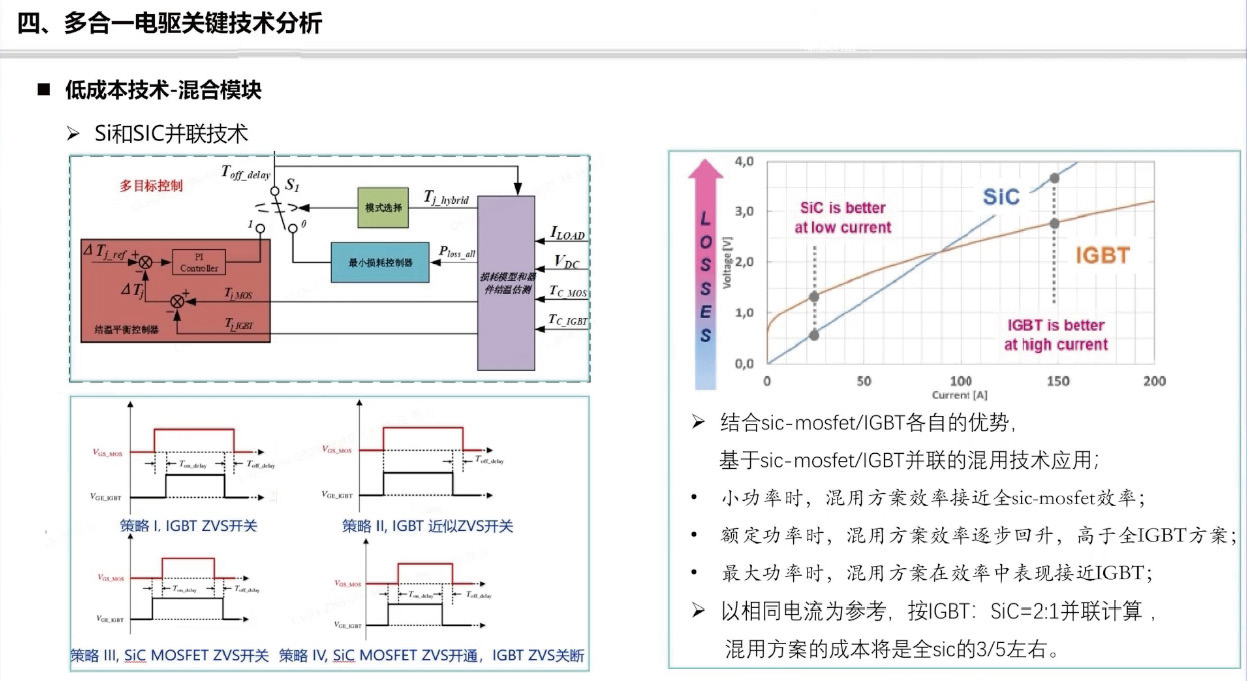

車企的耐心是有限的。在2023 年的投資者日上,成本控制小能手馬斯克宣布在下一代電驅中將性能強但成本高的碳化硅器件使用量降低75%,話音剛落,以碳化硅器件主營業務的WolfSpeed 股價應聲下落,在很短的時間內股價跌了70%。同樣是在特斯拉的帶動下,飽受價格戰之苦的本土車企迅速開發出了硅基IGBT 和碳化硅MOSFET 并聯方案,根據吉利旗下威睿電機的實踐,在相同的電流下,IGBT 和碳化硅的用量以2:1 計算,逆變器的成本相較于全碳化硅方案可以降低為原來的3/5。

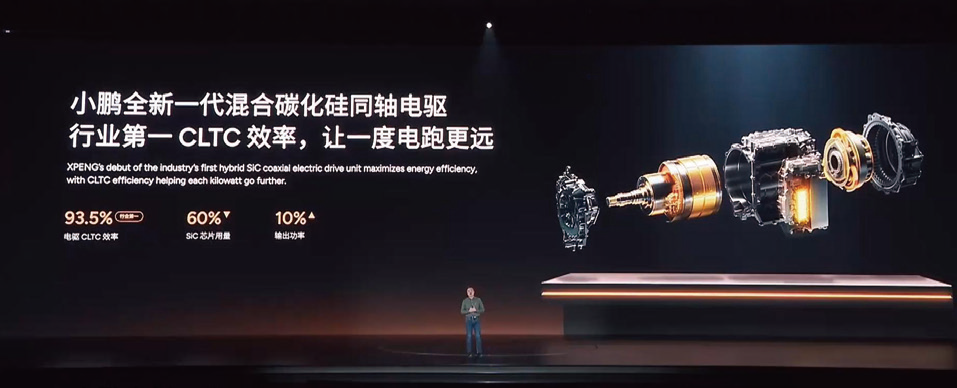

除了特斯拉和吉利,急需憑借性價比優勢打開局面的小鵬汽車也在其最新爆款P7+ 上面使用了混合碳化硅電驅,和全碳化硅方案相比,碳化硅芯片的使用量下降了60%。

圖片來源:吉利汽車

圖片來源:小鵬汽車

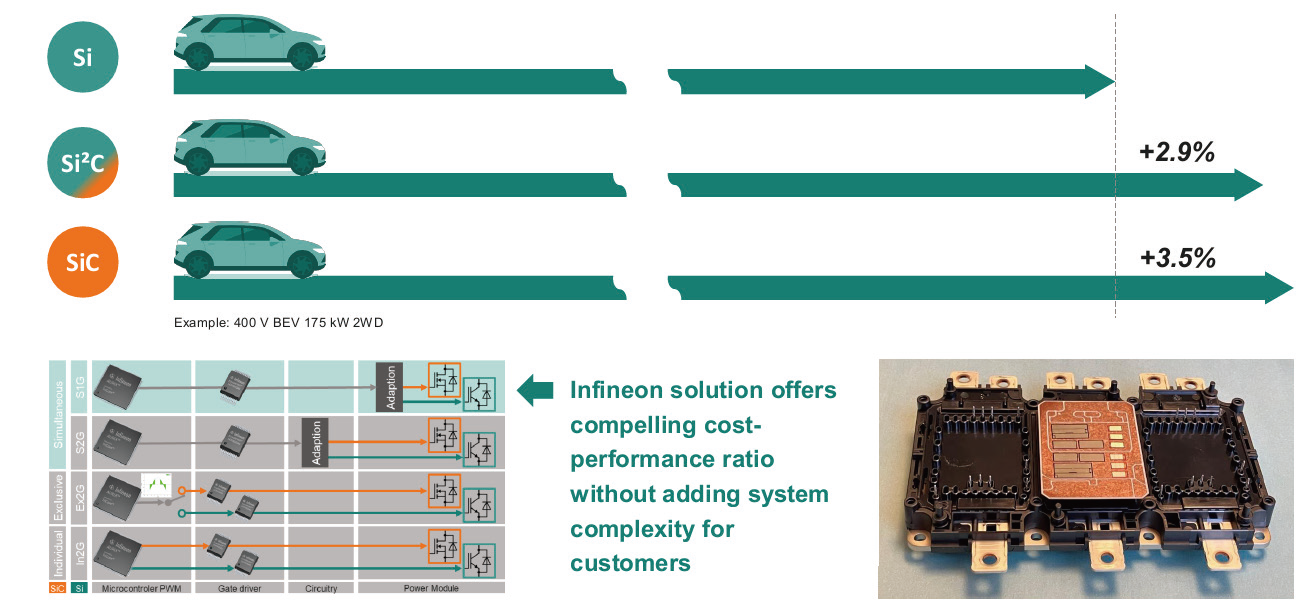

即便碳化硅的芯片用量下降幅度如此之大,P7+ 依然實現了當時行業第一的CLTC 效率-93.5%。這種并聯方案結合碳化硅和硅基IGBT 各自的優勢,以大幅度降低碳化硅用量、小幅度損失系統效率的方式,達到了高效和成本的平衡。根據英飛凌的測試,其HybridPACKDrive G2 Fusion 采用了30% 左右的碳化硅和70% 左右的IGBT,相較于全硅方案實現了2.9%,的WLTP 工況效率提升,相較于全碳化硅方案的3.5%,工況效率僅僅損失了0.6%。

從成本效益的角度,這種混合方案或并聯方案可以大幅度減少價格昂貴的碳化硅的用量,必將被諸多車企紛紛效仿。

圖片來源:英飛凌

3 寫在最后

作為碳化硅營收占比超過2/3 的目標應用市場,碳化硅/IGBT 混合方案或并聯方案的橫空出世將碳化硅用量需求大幅度削減為原來的1/3 左右,電動汽車對碳化硅的需求前景突然蒙上了一層厚厚的陰影。供需關系大逆轉,前幾年大干快上的碳化硅產線可能會進入產能過剩的階段,在這種情況下,碳化硅急需開辟電動汽車之外的第二條戰線!

(本文來源于《EEPW》202504)

評論