為什么會有 80GB / 320GB 這樣 "非標準" 容量的存儲卡

在過去很長時間里,存儲卡的容量都是 2 的 N 次方,比如 2GB、4GB、8GB、16GB…… 但在 CFast、XQD、CFexpress 卡出現以后,市場上就出現了 80GB、120GB、240GB、325GB…… 等“非標準規格”。這背后的原因是什么?正式動筆后,我發現這件事情并不是三言兩語能夠講清楚的……

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202210/439366.htm

ET 會盡量剝離掉與大家關系不大的知識點,大家在閱讀時也可以忽略括號和 * 內的部分。

科普

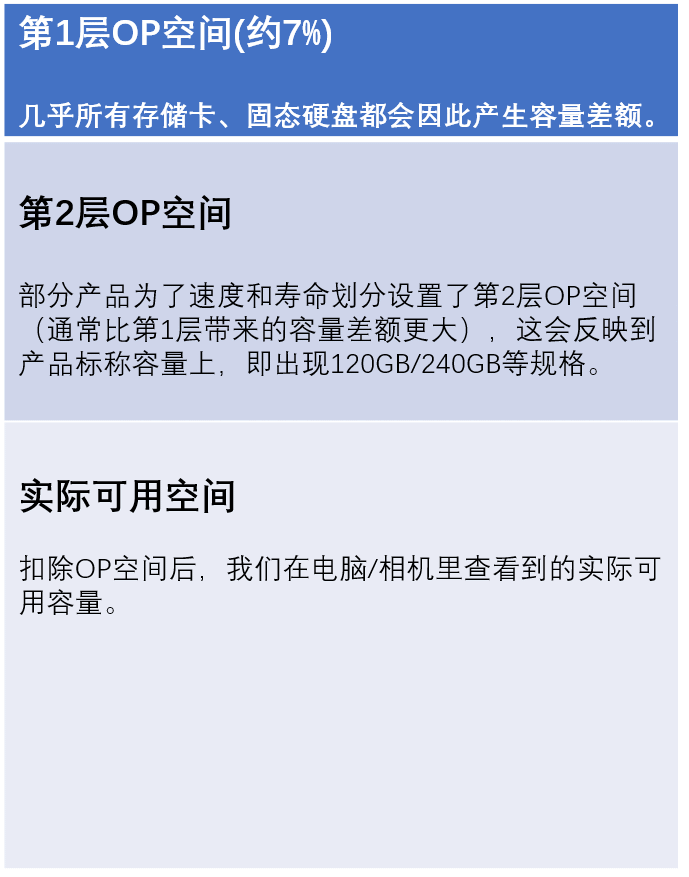

存儲卡、固態硬盤都以閃存顆粒(NAND Flash)作為存儲介質,而閃存顆粒本身是有擦寫次數限制的(即寫入壽命)。為了平衡閃存顆粒不同區塊(block)的磨損程度,延長使用壽命,就需要借助一些預留空間 —— 這就是第 1 層 OP 空間(Inherent OP)。

幾乎所有存儲卡、固態硬盤都會因為第 1 層 OP 空間而產生容量差額,128GB 存儲卡可用容量約為 118GB、512GB 存儲卡可用容量約為 474GB…… 這個差額并不是固定值,但總體上會在 7% 左右。大概是因為機械硬盤也會因為 1000 進制和 1024 進制而產生約 7% 的差額,所以廠商們并不會因為第 1 層 OP 空間而變更產品的標注容量 —— 所以,第 1 層 OP 空間的存在無法解釋為什么會有標稱容量為 80GB、120GB、240GB 的產品。

* 1TB 機械硬盤在操作系統內顯示的可用容量約為 931GB。

預留空間不僅關系到壽命,它的大小還會影響存儲性能(特別是隨機讀寫和低可用容量時的性能)。所以,一些廠商就會在剩余容量里再劃走一部分 —— 這就是第 2 層 OP 空間(Factory-set)。因為又少了一部分容量,廠商們必須要調整標稱容量了:所以從 128GB 中衍生出了 120GB、256GB 中衍生出 240GB、512GB 中衍生出 500GB 和 480GB。

* 在固態硬盤上還有第 3 層 OP 空間,這里不再展開。

小結一下:因為第 2 層 OP 空間的原因,所以出現了 120GB、240GB、480GB 這樣“非標準”容量的產品。而無論是 64GB、128GB、256GB 這樣的標準容量,還是 120GB、240GB、480GB 這樣的非標準容量,都會因為第 1 層 OP 容量而產生標稱容量和實際可用容量的差別。

講完了么?不好意思,還沒有…… 接下來我們要講另一個因素。

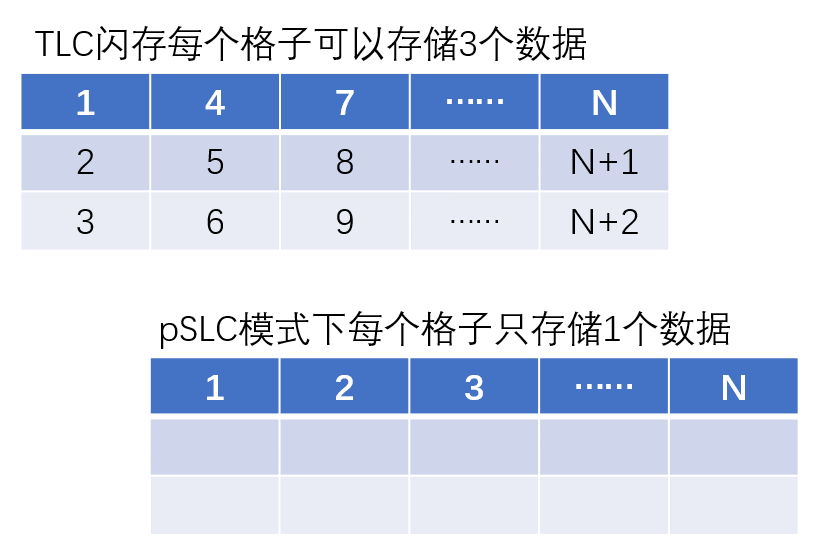

閃存技術的最主要發展方向是密度更高、單價更低,與之相比,速度和壽命其實是排在次要位置的。從 SLC、MLC 再到現在的 TLC、QLC,容量大了、價格低了,但也帶來了“掉速”問題 —— 持續寫入較多數據時,寫入速度會出現斷崖式下降。明明存儲卡標稱速度超過了 1000MB/s,結果無法持續錄制 2600Mbps(325MB/s)的視頻,這就是掉速造成的。

為了解決這個問題,一些存儲卡廠商使用了名為“全盤 pSLC”的工作模式(p=pseudo,有偽 / 假的意思,也翻譯成“模擬 SLC”),直白來說就是把當前主流的 TLC 閃存顆粒當作 SLC 顆粒使用。這確實能讓寫入速度成倍提高,而且幾乎不存在“掉速”問題,但代價就是可用容量只有原本的 1/3。

產品 1:使用 256GB TLC 閃存顆粒,產品標稱容量為 80GB,實際可用容量只有約 74.4GB。

產品 2:使用 512GB TLC 閃存顆粒,產品標稱容量為 160GB,實際可用容量為 148GB。

產品 3:使用 1TB TLC 閃存顆粒,產品標稱容量為 320G,實際可用容量為 298GB。

產品 4:使用 2TB TLC 閃存顆粒,產品標稱容量為 660GB。實際可用容量為 614GB。

必須強調的是:市場上也有采用“部分 pSLC”模式的產品。比如某產品的標稱容量為 80GB,系統顯示規格為 86GB,實測持續寫入超過 16GB 后出現掉速。推測它將 48GB 空間設置為 pSLC 模式,獲得 70GB 低速 + 16GB 高速的空間組合(實際可用容量接近 80GB)。這意味著連續寫入超過 16GB 數據后,清空緩存的速度會大幅下降容易出現卡殼情況,高碼率視頻拍攝也可能發生中斷。

* 在固態硬盤產品上,其實還有更靈活的 OP 空間和 pSLC 模式。

看暈了?那只記結論吧:并不是標稱容量為 80GB、160GB 的產品都不會掉速。尤其是一些價格比較便宜的產品,還要看看實際測試。

評論