新型研發機構“扎堆”南京 江蘇MEMS智能傳感器研究院誕生

本月底前,七家新型研發機構將“扎堆”在南京江寧開發區落地。近日,南京江寧開發區負責人介紹,按照南京市、區黨委政府“兩落地、一融合”戰略部署,江寧開發區迅速行動,制定階段性工作方針,高效推動項目落地。

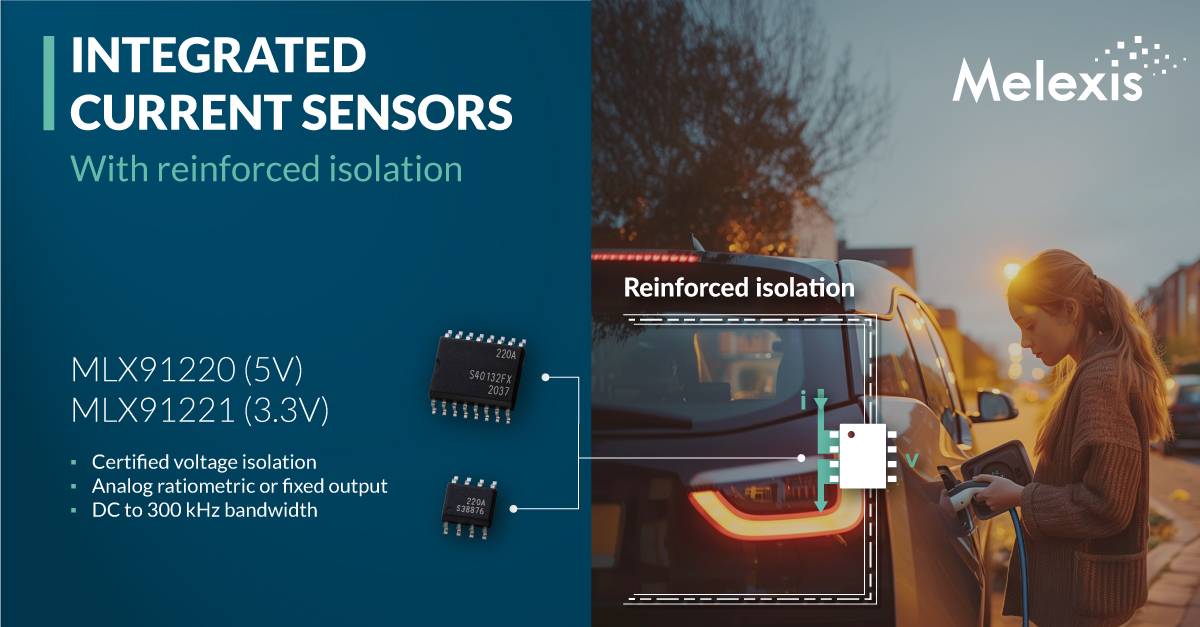

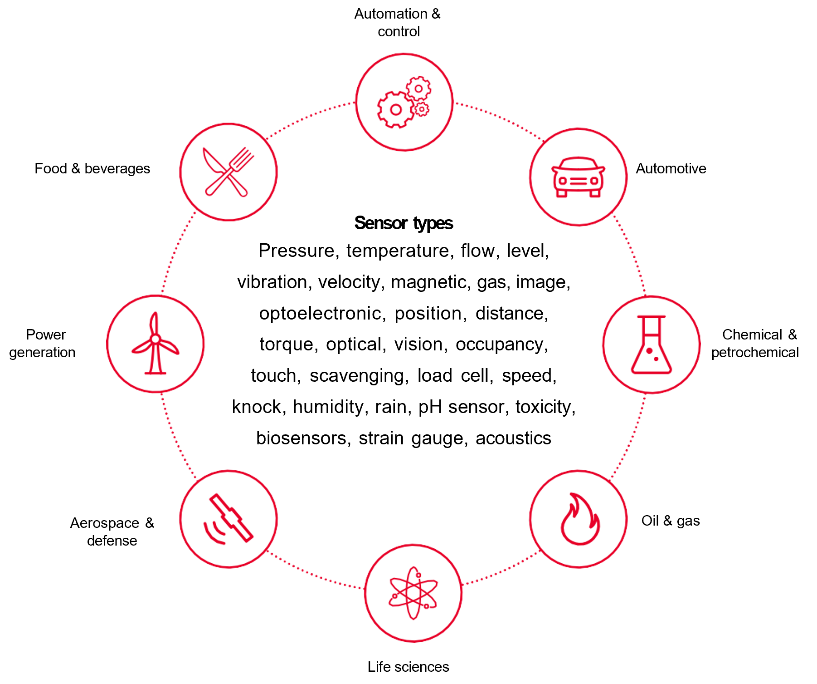

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201711/372218.htm近期,德國國家微電子傳感器研究院、德國國家實驗室MEMS傳感器領域資深科學家、德國國家實驗室MEMS壓力傳感器領域“領軍人物”陳立新博士人才團隊在江寧開發區的“撮合”下也走到了一起。三方將共同出資設立江蘇MEMS智能傳感器研究院,主要圍繞智能工業、智能交通、智能環保等8大方向,構建自主研發、全球合作、高端技術人才等9大平臺,加速一批傳感器、物聯網企業在南京形成以研究院為核心的產業生態圈。

另外,即將落戶的國科大南京創新研究院,是一個散發著“融合基因”的新型研發機構樣板。未來,研究院將瞄準大數據、新能源、環保、人工智能、智能汽車等領域開展先進性研究,先期設立大數據研究所、能源與環保研究所,后期再設立各個專項子研究院所。

和傳統研究院不同的是,國科大南京創新研究院建設主體多元,由江寧開發區、中國科學院大學、北京賽伯樂綠科投資有限公司、中國科學院大學創新創業學院陳佳團隊共同組建。其管理機制很“接地氣”,緊貼市場導向,在常見的政產學研“組合”之外,還邀請投資機構加入。未來,入駐研究院的項目是不是“好苗子”,在資本市場中練就了一雙“慧眼”的科技金融公司會先來把把關。

打開項目書,記者發現這幾個合作主體幾乎串起了一條產業鏈,中德企業、機構、政府、高校發揮各自優勢,成為新時代的“中國合伙人”。他們將為該項目打造一個研究院、一個控股公司、一個產業基金、一個孵化器。

德國國家微電子傳感器研究院、南京大學、東南大學的技術、人才將在研究院里充分交融,一邊實現產業化,一邊為入駐項目提供指引。陳立新博士組建的德爾森控股集團作為傳感器行業的龍頭企業,可以為研究院里招引的孵化類項目打開市場。政府將給予政策指導,基金公司則會幫忙篩選入駐項目,并對項目資本“輸血”。全新的創新組織方式,將大大縮短技術研發到產業化的時間。

本月將落戶的蘇粵干細胞研究中心的合作模式也類似,擬由中國科學院旗下的廣州生物醫藥與健康研究院和粵港干細胞及再生醫學研究中心共同發起設立,通過孵化創新生物藥企,促進干細胞及再生醫學的成果轉化。此外還有即將落戶的中科數據智能聯合創新研究院、南京大學環保技術創新研究院、武漢理工大學(南京)智能制造工程技術研究院、丘成桐人工智能研究院等,都啟用了新型研發機構的合作模式。

南京江寧開發區“兩落地、一融合”推進辦負責人介紹,江寧開發區引進、打造的新型研發機構,一大特色是確保產業鏈條的兩端,即“項目引進門、產品走出門”,都有企業、基金等市場化手段調控、推動,而在研發階段,由政府和科研院在政策、技術等方面發揮所長。這種方式,此前已經在未來網絡、環保產業等項目上進行了深入探索,現在形成成熟機制,全速推動。

目前,南京江寧開發區已經規劃了23.24平方公里的高新技術產業園,下轄百家湖、九龍湖、空港、吉山、東山研發園5大片區,明確新能源、智能汽車為主導產業方向,新一代信息技術、傳感器、物聯網等為未來產業方向。江寧經開區高新園管理機構編制方案已擬定上報。11月10日,江寧開發區國資辦和江寧開發投資總公司共同出資1億元設立江寧經開高新創投有限公司,保障“兩落地、一融合”的投融資建設。近期,園區正在摸排數據,加快形成相關政策意見,讓更多高校成果走下“資料架”,變成真正的生產力。

評論