尤政院士談中國制造與傳感器/MEMS的發展前景

作者/ 迎九 《電子產品世界》編輯

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201612/342178.htm摘要:2016年12月2日,“全球傳感器與智能化發展高峰論壇”在北京亦莊舉行。中國工程院院士、清華大學副校長、教育部科技委國防學部主任尤政院士做了“中國制造與傳感器技術”的報告,包括三部分:中國制造2025與傳感器緊密相連,傳感器/MEMS技術帶來的發展前景,對傳感器發展的思考與建議。本文根據報告整理而成。

1 我國制造業的特點

1.1 中國制造的新環境和新使命

制造業是立國之本、興國之器、強國之基。我國非常重視制造業的發展,從習近平總書記到李克強總理的很多論述中,講了工業化的重要性,推動中國制造向中國創造轉變,中國速度向中國質量轉變,以及中國產品向中國品牌轉變,李克強總理也講了打造實體經濟的這一根本基礎。

1.2 我國制造業的三個歷史階段

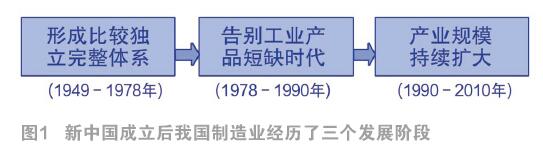

我國制造業曾經歷過三個發展階段(如圖1),第一階段是從建國初期到1978年,即改革開放前,我們還是取得了比較好的成績,形成了較為獨立完整的科學體系,這還是很重要的,因近年來東歐經濟崩潰的主要原因是沒有完整的工業體系,而我國有一套獨立完整的體系,例如從材料、加工一直到裝備是齊全的,我們什么都不缺,而東歐一些國家當時受前蘇聯影響,只能生產某個中間部分,因此經濟受到制約,所以當時老一輩革命家還是非常英明的,我們才發展到今天。

1978年改革開放以后到1990年,我們告別了工業產品短缺時代,即買東西再不需要券了,而俄羅斯有些地方至今還是憑券供應。

第三是1990年以后到2010年,此時產業規模持續擴大。

1.3 目前制造業大而不強,不可持續發展

2010年以后,我國在世界制造業的比重占第一位,成為工業制造的第一大國。但我們還要看到,我們的制造業大而不強、不可持續發展這一問題。

原因之一是我們自主創新能力不強,基礎比較薄弱。尤政院士是搞衛星的,曾聽總裝部長介紹,我們衛星85%實現了國產化,但是還有15%沒有國產化的部分,花費了80%的錢。

第二,我們處于價值鏈的低端。去年尤政院士陪院長去了鄭州富士康,鄭州富士康有30萬人,一年生產1.5億部手機,但利潤只占到整個利潤價值的5%多一點,可見幾十萬人創造的利潤很低。

第三是生產經營效率不高。2011年我國制造業增加值率只有21.5%,而世界發達國家往往在35%以上,可見差距比較大。

第四是產業結構不合理。我們基本上是資源密集型、勞動力密集型企業,而技術密集型和服務密集型的企業太少了。最近一項調查顯示,美國波音公司的產值中,服務型制造業的產值占實體型制造業的產值比例約為6:4,可見波音服務型比例很高,超過實體制造經濟。

第五是產品質量問題突出。中國制造和低質量可能是劃等號的。所以習總書記講要從中國制造向中國質量轉變很重要,其他國家可能不存在這個問題。

另外,我們國家制造業的的戰線拉得比較長,從20世紀的50年代到21世紀初都有。一位領導人曾說,外國人到中國來訪問,去看什么經濟,看你到什么地方,到了好地方,像歐洲;差地方像非洲。這說明我國地域差距特別大,很難用“工業4.0”還是“工業3.0”,就能把中國的經濟全部能夠拖動,這還是要跟中國的國情來結合。

1.4 面臨三個新的國際問題

第一是發達國家的高端制造業回歸本土。去年美國公布了美國制造業振興的計劃,很多高新技術的研究機構不再像以前公布規劃了,實際上我們很多的研究以前是跟蹤型,現在美國在前面走著卻把燈關了,就等于我們前面看不到美國在干什么,所以我們要花更多的時間去摸索、探索新技術。

第二,發展中國家低端制造業成本競爭的優勢特別明顯。所以近來在東莞的很多企業,設備剛到就封上了門,又轉移到越南和印度去了。因為以前這些高端制造業對于勞動力的依賴性還是比較強的,我國是中等水平的制造業者特別多,因為我們的大學畢業生特別多,而之前的制造業對人的素質要求比較高,在中國社會比較適合,而現在機器人的自動化程度比較高,對人的依賴性在下降,那么更低一點層次的人也可以從事制造業。因此有些制造業往東南亞/越南轉移,相當于釜底抽薪。

因此中國經濟可能高端沒了,底下也沒了,只剩中間這段。

另外我們國家的發展最后還要受到資源和環境的雙重約束。以前發達國家的重要發展期里,也是以資源和環境作為代價的,但是在現在的條件下,中國要發展是不可能去走這樣的路的,這也是面臨的新問題。

所以我國制造面臨著內憂外患。

1.5 中國經濟的利好因素

但是我們也非常有信心中國的經濟能夠發展好,主要也有三條理由。

第一,第三次工業革命給中國制造業帶來了“機會窗口期”。第一次工業革命是動力革命,第二次革命是電子革命,這兩次革命中國都處在很貧困的時期,是一個看客,我們在慢慢跟。那么第三次工業革命,中國是一個重要的參與者,而且盡管中國的機械制造業還是比較落后的,但是我們的信息業比較發達,所以信息化和工業化進行融合的過程中,中國客觀上還是完全有成為強國的機遇。

第二,我們的城鎮化為消費升級提供了巨大的市場空間。我們現在有2億城市人口與2億城鎮之間的人口,其他就是農民了,城鎮人/城市人和農民最大的區別在于消費結構,農民主要是消費自留地,稍微有一點點消費就夠了;而城鎮/城市人要消費工業品。預計到2020年,我們的城鎮人口可能會翻一倍,將來達到8億,因此比現在的市場要翻一倍。這么巨大的市場為我們工業的發展會帶來重要機遇。例如,在上一次經濟危機時,德國之所以能挺過去,主要是通過汽車工業救了德國經濟,所以很多國家和中國形成戰略合作,看中的是中國巨大的市場,如果我國巨大的市場對我國的經濟沒有推動,我們就失敗了。所以內在發展是我們把握機會的一個重要砝碼,馬凱副總理聽取尤政院士的“中國制造2025”匯報時指出,你們有那么多指標,我最關心的一個指標是到2025年時,中國的汽車制造業能不能用上中國60%的機床?因我們現在的機床對我國的最大制造業——汽車業貢獻率不到5%。為什么?就是我們的車床無故障工作時間是700~800小時,國外是9000小時,所以別人的車床一年修一次,我們的每個月都得修。假設一分鐘一輛車的過程是不太可能的,從經濟角度不可能用你的。那么,為什么中國的機床只有800小時?因為關鍵的核心基礎件——電機、軸承等是別人的,別人的技術數據我們沒有,你怎么有信任呢?所以這是我們的問題,我們必須從市場的角度來帶動我們的實體經濟,包括物聯網等。所以在傳感器行業,傳感器的同仁要團結起來,把中國制造的傳感器搞上去,才能真正借助于物聯網的成功,使我們的市場走到世界的前列。

第三,我們經濟體制的改革也加速了我們制造業的轉型升級。例如清華在一些政策出臺后的2016年1月到8月間,技術轉移的收入大概有6億元,而以前高校的技術和工業界沒法合作,因為不能賣,不能有產權,因此互相都是提防著,現在已經可以技術出售和競價了,老師可以拿70%(筆者注:最近一些政策是高校科研成果轉化收益的70%可劃歸個人),所以大家的積極性也提高了,以前偷偷出去辦公司的老師發現自己的公司上不了市,現在又回來拿錢把專利買回來了。因此有序的機制轉移促進了經濟發展。諸多國家的改革政策都會為我們的經濟護駕保航,所以現在中國制造業擔負著最新的使命,也是我們偉大中華復興夢一個具體的體現,我們要成為制造業大國,要成為世界制造業的中心,我們的強國夢才能真正得到實現。

1.6 各國制造業的發展動態

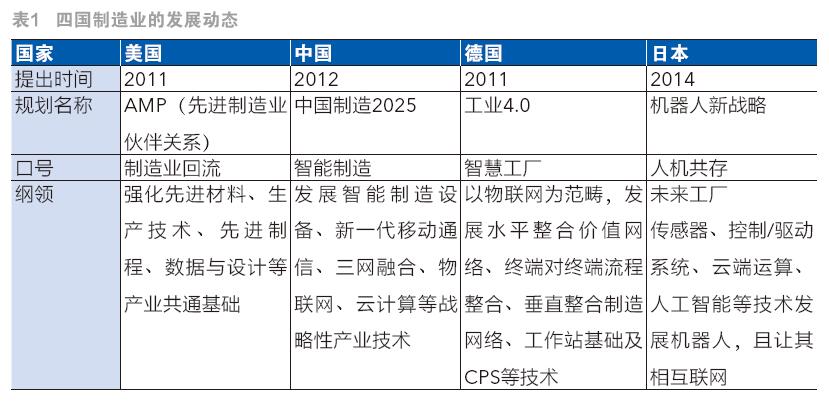

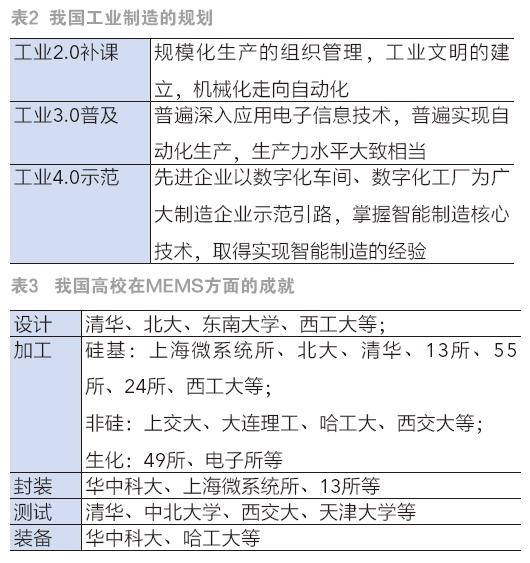

當然不光是中國,美國也在強調制造業回歸,德國、日本也有計劃(如表1)。美國人已經明確表態,2017年要奪回制造大國和強國的地位。所以我們面臨的環境還是很惡劣的。2015年3月25日,我們頒布了《中國制造2025》行動綱領,實際上中國的整個工業從“工業2.0”補課,“工業3.0”普及,到“工業4.0”的示范已經全面地鋪開(如表2)。

2 傳感器內涵及特點

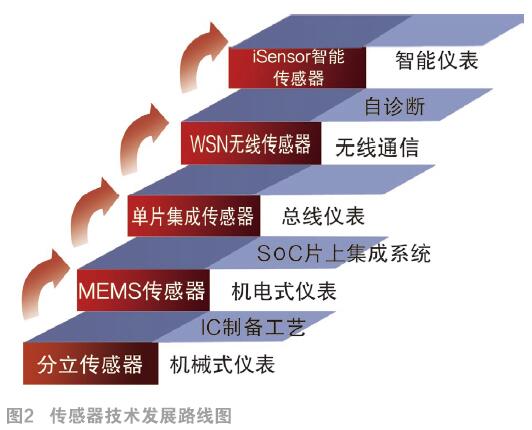

中國制造是和傳感器緊密相關。例如智能制造里有傳感器九條龍,諸如軌道交通傳感器一條龍,新能源汽車傳感器一條龍等。

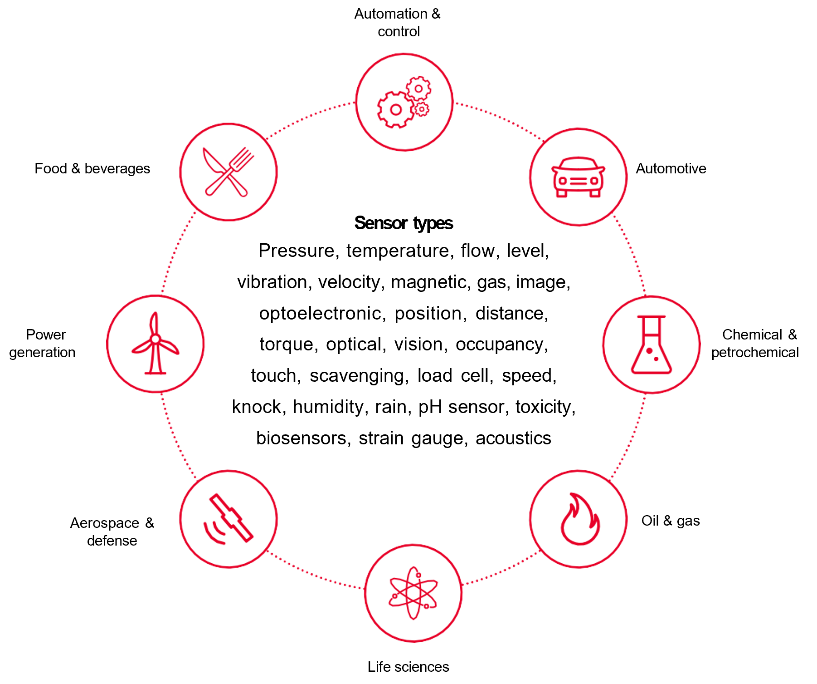

傳感器屬于基礎零部件的一部分,傳感器非常重要,王大珩先生有個著名的論斷:傳感器是工業的基石、性能的關鍵和發展的瓶頸。我們由大變強的主要瓶頸實際上是傳感器,它本身也有些特點,例如量大面廣,我們產值很高,但是面很寬,具體到每家企業來說并不是特別大。第二起到了承上啟下的作用,對下游產業起著重要的推動作用。第三是三化程度高,適于專業化大批量生產,這給通用化、標準化、系列化生產提供了前提。傳感器也兼有材料密集型、勞動密集型和技術密集型的特點,但低端基礎件耗材、耗能、技術含量較低,競爭激烈;而高端基礎件則是技術密集型。例如普通的水表電表可能更多的時候是勞動密集型產品。另外,在世界上也有個趨勢,發達國家的低附加值零部件產業逐漸往外轉移,實行全球采購,例如我國的水表電表是世界第一大國,約占世界產量70%~80%以上。

評論