低壓差穩壓器的選擇

穩壓器用于提供一種不隨負載阻抗、輸入電壓、溫度和時間變化而變化穩定的電源電壓。低壓差穩壓器因其能夠在電源電壓(輸入端)與負載電壓(輸出端)之間保持微小壓差而著稱。例如,如果鋰電池電壓從4.2 V(全充電)下降到2.7 V(幾乎全放電),而LDO可在負載端保持2.5 V恒定電壓。便攜式應用的日益增加使得設計工程師考慮使用LDO保持所需的系統電壓,而與電池充電狀態無關。便攜式系統不是受益于LDO的唯一應用,任何需要穩定恒定電壓,同時使上流電源電壓最小(或者能處理上流電源大幅度波動)的設備都可以考慮使用LDO。典型實例包括使用數字和射頻(RF)負載的電路。

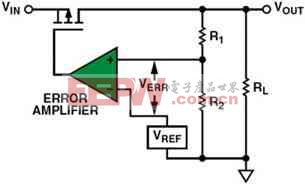

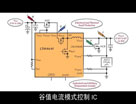

“線性”串聯穩壓器(見圖1)通常包括一個基準電壓源、一個比例輸出電壓與基準電壓比較環節、一個反饋放大器和一個串聯調整管組成(雙極型晶體管或FET 管)組成,用放大器控制穩壓器的壓降維持要求的輸出電壓值。例如,如果負載電流下降,會引起輸出電壓顯著上升,誤差電壓增大,放大器的輸出上升,調整管兩端的電壓會增加,因此輸出電壓回到其原始值。

|

圖1 基本的增強型PMOS LDO |

在圖1中,誤差放大器和PMOS晶體管構成壓控電流源。輸出電壓VOUT按分壓比(R1,R2)成比例下降,并且將其與基準電壓(VREF)比較。誤差放大器的輸出控制增強型PMOS晶體管。

穩壓器的“壓差”是指輸出電壓與輸入電壓之間的壓差,如果此輸入電壓繼續減小那么該電路便不能穩壓。通常認為當輸出電壓下降到低于標稱值100 mV時是達到的目標。表征這LDO穩壓器的關鍵指標取決于負載電流和調整管的PN結溫度。

壓差對穩壓器分為三類:標準穩壓器、準LDO和LDO 。

標準穩壓器,通常使用NPN調整管,通常輸出管的壓降大約為2V。

準LDO穩壓器,通常使用達林頓復合管結構(見圖2)以便實現由一只NPN晶體管和一只PNP晶體管組成的調整管。這種復合管的壓降,VSAT (PNP)+VBE (NPN) 通常大約為1V —比LDO高但比標準穩壓器低。

|

圖2 準LDO電路 |

LDO穩壓器通常根據壓差要求作最佳選擇,通常壓差在100 mV~200 mV 范圍。然而,LDO的缺點是其接地引腳的電流通常比準LDO或標準穩壓器大。

標準穩壓器比其它類型穩壓器具有較大的壓差,較大的功耗和較低的效率。大多數情況下可使用LDO穩壓器代替標準穩壓器,但是應該考慮到LDO穩壓器的最大輸入電壓指標比標準穩壓器低。此外,有些LDO需要精心挑選外部電容器以保持穩定性。這三種類型穩壓器在帶寬和動態穩定性考慮因素方面也有些不同。

如何選擇最佳穩壓器

為特定的應用選擇合適的穩壓器,需要考慮輸入電壓的類型和范圍(例如穩壓器前面的DC/DC變換器或開關電源的輸出電壓)。其它重要考慮因素是:需要的輸出電壓、最大負載電流、最小壓差、靜態電流和功耗。通常,穩壓器的附加功能可能很有用,例如待機引腳或指示穩壓失效的錯誤標志。

為了選擇合適類型的LDO,需要考慮輸入電壓源。在電池供電應用中,當電池放電時,LDO必須維持所需的系統電壓。如果DC輸入電壓是由經過整流的AC電源提供,那么壓差并不重要,因此標準穩壓器可能是更好的選擇,因為其更價格較低并且可以提供較大的負載電流。但是如果需要較低功耗或較精密的輸出電壓,則 LDO是合適的選擇。

當然,穩壓器應該在最壞工作環境達到規定精度的條件下能夠為負載提供足夠大的電流。

LDO結構

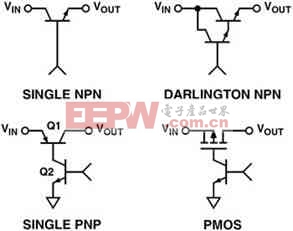

在圖1中,調整管是PMOS晶體管。然而,穩壓器可能使用各種類型的調整管,因此可以根據所使用的調整管類型對LDO分類。不同結構和特性的LDO具有不同的優點和缺點。四種類型調整管示例如圖3所示,包括NPN雙極型晶體管、PNP雙極型晶體管、復合晶體管和PMOS晶體管。

|

圖3 調整管示例 |

對于給定的電源電壓,雙極型調整管可提供最大的輸出電流。PNP優于NPN,因為PNP的基極可以與地連接,必要時使晶體管完全飽和。 NPN的基極只能與盡可能高的電源電壓連接,從而使最小壓降限制到一個VBE結壓降。因此,NPN管和復合調整管不能提供小于1V的壓差。然而它們在需要寬帶寬和抗容性負載干擾時非常有用(因為它們具有低輸出阻抗ZOUT特性)。

PMOS和PNP晶體管可以快速達到飽和,從而能使調整管電壓損耗和功耗最小,從而允許用作低壓差、低功耗穩壓器。PMOS調整管可以提供盡可能最低的電壓降,大約等于RDS(ON)×IL。它允許達到最低的靜態電流。PMOS調整管的主要缺點是MOS 晶體管通常用作外部器件—特別當控制大電流時—從而使IC構成一個控制器,而不能構成一個自身完整的穩壓器。

一個完整穩壓器的總功耗是 PD = (VIN – VOUT) IL + VINIGND

上面關系式的第一部分是調整管的功耗;第二部分是電路控制器部分的功耗。有些穩壓器的接地電流,特別是那些用飽和雙極型晶體管作調整管的穩壓器,會在上電期間達到峰值。

評論