頻率跟蹤式電動汽車無線充電系統的研究

摘要:隨著電動汽車產業的不斷推廣和發展,方便、實用的電動汽車充電系統需求更加迫切。本文基于諧振耦合無線傳輸機理,實現無線傳輸電能的設計。通過對LC諧振電路傳輸過程中出現諧振失諧導致傳輸效率下降現象的分析,提出一種頻率跟蹤式諧振無線傳輸電能模型,實現高效充電的目的。通過實驗對模型數據比較分析,頻率跟蹤式諧振無線充電系統的輸出電壓、負載能力、傳輸效率等主要參數,比無跟蹤式諧振電路高出很多。文中以諧振頻率為1m的無線傳輸電能系統為實驗樣機,通過實驗數據驗證模型的高效性。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/284993.htm引言

電動汽車廣泛使用的前提是解決電池供電的延續問題,要求能快速、方便地實現電池的充電。目前,其充電方法主要有兩種:有線充電(接觸式充電)和無線充電(非接觸式充電),電路結構不同,轉換效率也不同,有線充電能量轉換率近100%,無線充電能量轉換率達40%-92%。無線充電系統主要類型有:感應式、諧振式和微波無線電能傳輸。感應式屬于松散式耦合結構,類似于分離變壓器,系統能耗達40%左右,轉換率太低,消費者和電網公司均不能接受。諧振式無線電能傳輸利用近磁場共振耦合,能實現中距離有效傳輸,效率可達70%-92%;微波電能傳輸是一種遠場輻射能量傳輸,易發散,效率低,易對人體產生危害。文中將以串聯諧振電路為基礎,建立LC諧振耦合無線電能傳輸模型,推導能量傳輸效率與線圈電感變化量的關系。并在LC諧振耦合特性基礎上提出基于鎖相環控制的頻率跟蹤式電能系統無線傳輸,利用實驗比較有無頻率跟蹤情況下電能無線傳輸特性。

1 諧振耦合電路諧振失諧機理

電磁場隨距離增大會訊速衰減,諧振電路是利用兩個發生諧振的電路感應磁場變化,實現能量傳遞。根據諧振耦合電路工作原理得出,當發射回路與接收回路諧振頻率一致時,大部分能量由發射回路傳遞到接收回路。若兩回路諧振頻率失諧時,接收回路得到的能量比發射回路傳遞出的能量會有很大衰減。

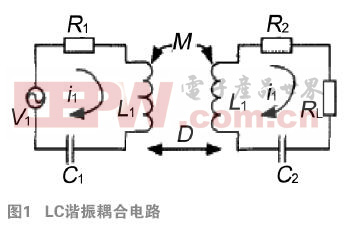

通過LC諧振模型分析,諧振耦合無線傳輸除發射回路和接收回路,還有高頻發射功率源和接收功率的負載。為簡化分析,忽略高頻逆變功率部分,直接以LC接收電路為研究對象,如圖1所示。

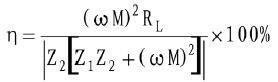

由圖1可知,電能無線諧振傳輸效率方程(1)表示為:

(1)

(1)

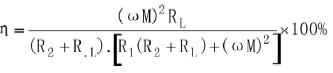

諧振時 ,則效率方程(2)表示為:

(2)

(2)

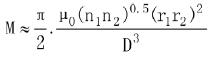

由式可知,諧振耦合電路的諧振參數確定后,諧振電容即確定,而ω、R1、R2隨諧振電感變化而變化,因此諧振電感量變化最重要。當發射源Vi的頻率與接收電路諧振頻率一致時,發射和接收電路呈現阻抗最低,流過收發線圈電流最大,能量傳輸效率最大。若電路失諧,發射源大部分能量消耗在本身電路上而不被接收電路吸收,能量傳輸效率極低。因此,保持LC諧振電路與發射源頻率的一致性是實現諧振耦合電能無線傳輸的關鍵。諧振耦合的無線電能傳輸距離與互感關系式:

(3)

(3)

由式(3)可知,n1,n2為感應線圈的匝數,r1,r2為線圈半徑,D為氣隙間隔,諧振耦合電能無線傳輸互感與距離三次方成反比,因此距離越遠,耦合越小,傳輸效率越低。

2 頻率跟蹤式諧振耦合系統

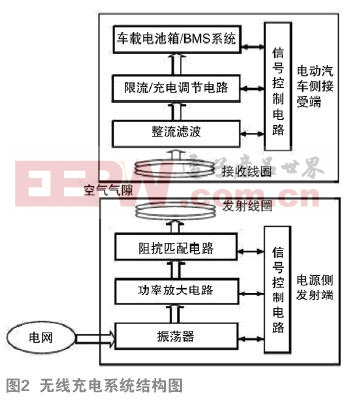

2.1 諧振耦合無線充電系統

諧振耦合式無線電能傳輸系統基本結構如圖2所示。

其工作原理:系統從電網吸收電能,經整流、濾波和高頻逆變后形成高頻交流電,經功率放大和阻抗匹配送至發射線圈。當發射線圈振蕩頻率與信號頻率相同時,線圈電流最大,磁場最強。 接收端線圈若有相同的諧振頻率,則磁場耦合最強,從而實現高效電能傳輸。接收線圈形成感生電流經整流濾波和電壓調節電路給負載充電。反饋控制電路保證系統的穩定性和高效性。

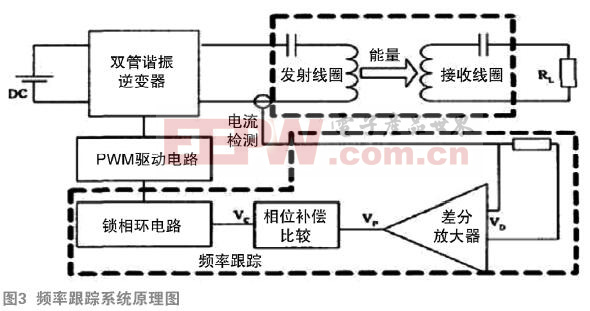

2.2 頻率跟蹤式諧振耦合系統

基本諧振耦合無線充電系統可實現對電動汽車的高效充電,但車型不同、停車距離遠近和偏移均會造成磁 場偏移,導致接收電路與發射電路諧振失諧,嚴重影響電能無線傳輸效率。本文設計以鎖相環控制雙管諧振逆變器的諧振耦合系統,采用發射端頻率自動跟蹤,進行調諧,保證接收端在不同工況下,諧振頻率與發射端頻率相同,達到最佳電能傳輸。其電路主要包括:高頻諧振逆變器、LC諧振耦合和頻率跟蹤三部分。頻率跟蹤系統結構如圖3所示: 頻率跟蹤部分工蹤作原理如下:電流互感器檢測發射諧振回路的電流信號,經轉換為信號電壓 ,經相位補償后,進入鎖相環,鎖相環輸出一個與 頻率相同的脈沖到PWM驅動器,控制逆變器的頻率,實現頻率的跟蹤,保持發送與接收頻率的一致性。

2.3 頻率跟蹤方法

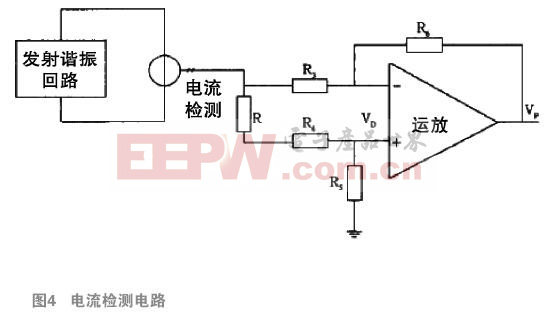

(1)高頻電流信號檢拾。

為保證工作效率的穩定性,需實時跟蹤,發射電路工作狀況,故設計高頻電流檢測電路。設定傳輸頻率為1MHz,制作互感器需選用高頻特性較好、不易飽和的磁芯制作圖4高頻電流檢測電流互感器。

發射電路采用獨立回路,所以電流檢測需用差分結構。電流檢測電路如圖4所示,檢測電路工作過程:高頻電流經過電流互感器和檢測電阻R后形成差動電壓信號,經差動運放放大后,接入后級電路。圖4中電阻值由差分放大電路原理,可知R3=R4,R5=R6 。

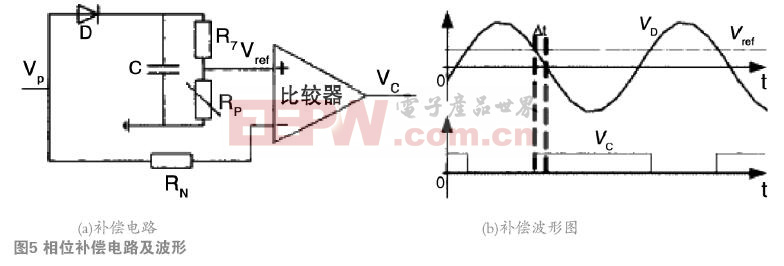

2.4 相位補償電路

在電路中,電流采樣、鎖相環電路跟蹤、差動放大和MOSFET開關等環節出現有時間延遲現象,導致高頻諧振逆變器工作在容性狀態。因此,需要對系統進行相位補償,使逆變器工作在準諧振狀態。相位補償電路波形如圖5所示,電流檢測放大電壓信號Vp作為相位補償參考電壓Vref。當檢測電流變時,Vref與檢測信號成正比變化,從而保證補償相位不隨檢測電流變化而波動,導致補償量不穩定。電路中設置可調電阻Rp調節Vref的電壓實現補償量的靈活可調。

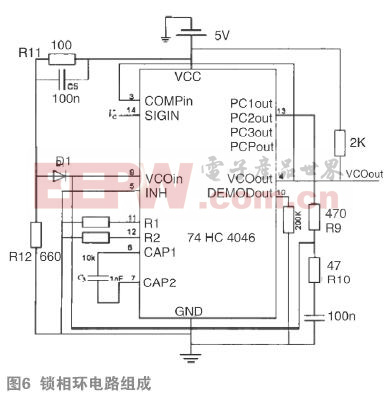

2.5 鎖相環控制方法

鎖相環電路由74HC4046鑒相器、外接RC無源濾波器和壓控振蕩器(VCO) 組成,如圖6所示。輸入信號Vc進入鑒相器進行比較,當兩者相位存在差異時,輸出電壓信號控制74HC4046的9腳,改變VCO振蕩頻率,使VCO的輸出信號與Vc接近,直到兩信號一致,鎖相環輸入與輸出信號同步,鎖相環電路由74HC4046鑒相器、外接RC無源濾波器和壓控振蕩器(VCO)組成如圖6所示。輸入信號Vc進入鑒相器進行比較,當兩者相位存在差異時,輸出電壓信號控制74HC4046的9腳,改變VCO振蕩頻率,使VCO的輸出信號與Vc接近,直到兩信號一致,鎖相環輸入與輸出信號同步,從而實現頻率跟蹤。本電路中,利用R11,R12,C5,D1組成啟動電路,當鎖相環加電源后電容C5充電使VCO電壓下降,鎖相環輸出信號從最大降到最低,只維持在LC固有諧振頻率,系統進入自動入鎖。

3 實驗結果

文中諧振耦合系統頻率1MHz的諧振耦合系統。高頻諧振逆變器輸出功率45W左右。開關管采用IRF840;PWM驅動采用UC8421高速集成驅動芯片。差分放大和比較器分別采用高速運放LM318和高速比較器LM311;光電耦合采用4N35,工作頻率達4MHz。

試驗時,微調發射回路諧振頻率在鎖相環跟蹤范圍0.99-1.1 MHz內變化,測得鎖相環輸出脈沖VOUT。在參數相同情況下,有頻率跟蹤的諧振無線傳輸電能系統實驗數據如下:輸入電壓為DC30V/1.0A,傳輸距離為3cm。無頻率跟蹤時輸出電壓有效值為68.7V,負載電壓波形存在畸形;有頻率跟蹤時,輸出電壓為106.8V,正弦波波形良好。經比較可知,兩結果數據,頻率跟蹤時電壓損失小,功率損失小,傳輸效率高。

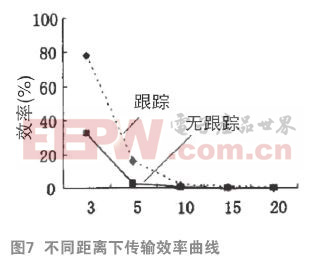

通過改變傳輸距離D,分別設為3cm 、5cm 、10cm 、15 cm 和20cm時,傳輸曲線如圖7所示,有頻率跟蹤與無頻率跟蹤在不同距離下,均高于無頻率跟蹤的效率,且隨距離增加,效率下降大,與諧振耦合的互感與距離的三次方成反比的理論一致。

4 結束語

電動汽車無線充電技術具有方便快捷的優點,無線傳輸距離不同,導致諧振失諧,導致傳輸效率低下。通過對LC諧振耦合無線轉輸電能的理論研究分析,發射線圈電感量的微小變化,造成傳輸效率大大減小,接收端電感的變化對傳輸影響不大。本文設計以頻率跟蹤系統實現對發射線圈頻率跟蹤控制。實驗結果表明,采用頻率跟蹤時,電能傳輸效果比無頻率跟蹤高。從而解決諧振耦合無線傳輸電能中失諧引起傳輸效率低下問題,具有推廣實用性。

參考文獻:

[1] 武瑛,嚴陸光,徐善綱,運動設備無接觸供電系統耦合特性的研究[J].電工電能新技術,2005,24(3):5-8

[2]朱俊.電動汽車的無線充電技術[J].汽車工程師,2011(12):50-52.

[3]王任,曲衛迎.無線充電技術及其在電動汽車上的應用初探[J].科技創新導報,2010,29(1):59-59

[4]武瑛,嚴陸光,黃常綱等,新型無接觸電能傳輸系統的性能分析[J].中國電機學報,2004,24(5):63-66

[5] Hirai J J ,Kim T W ,Kawamura A. Wireless transmission of power and information for cableless linear motodriv[J] IEEE transactions on power Electronics ,2014 ,15 (1):21-27

[6] Esser A ,Skudelny H C.A new approach to power supplies for robots [J].IEEE Transactions on industry applications.2014,27(5):871-875

[7] manolatou C,Khan M J ,Fan Shanhui, et al .coupling of modes analysis of resonant channel add-drop filters[J].IEEE journal of Quantum Electronics,2013.35(9):1332-1334

本文來源于中國科技期刊《電子產品世界》2016年第1期第51頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論