基于PCI總線加密卡硬件設計

4 密碼服務的PCI傳輸控制

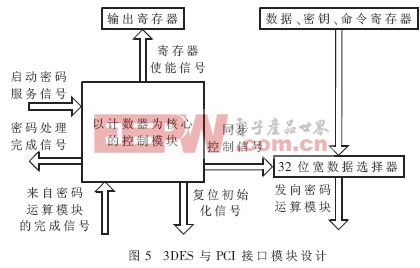

完成了密碼算法模塊后,還要設計一個接口控制模塊,將其連接到PCI接口模塊,以實現密碼模塊與PCI主機的通信連接。下面以3DES密碼模塊為例,介紹面向PCI傳輸的密碼算法接口控制模塊的設計。圖5為該模塊的設計框圖,在PC機與加密卡的通信過程中,驅動程序先將數據按32bit分組送入PCI中指定的IO存儲器地址中。一次加密服務流程如下:數據首先進入輸入緩存模塊,分別將3DES密鑰Key1、Key2送入I/O地址70h,74h,78h,7ch;數據送入80h,84h;命令送入88h。待數據傳輸完畢,由驅動程序向密碼算法模塊發送啟動信號,在計數器模塊的控制下,命令、IV向量、密鑰、數據由緩存模塊依次進入密碼運算模塊;密碼運算完畢后向PCI模塊發送ready信號,并把數據處理結果放入輸出緩存地址9ch和a0h中,驅動程序在檢測的ready信號為高時從輸出緩存地址取走數據。

5 加密卡驅動程序設計及系統測試

PCI加密卡為主機提供加/解密服務,并為應用軟件提供相應的軟件接口,主要包括用Visual C++開發的WDM驅動程序和應用程序編程接口函數庫兩個部分[4]。在Windows2000系統中可以使用多種驅動程序,如虛擬設備驅動程序(VDD)和內核模式驅動程序。其中,WDM驅動程序是一種PnP驅動程序,它遵循Windows2000即插即用協議的內核模式驅動程序,同時還遵循電源管理協議,并能在Windows98、Windows2000和Windows XP間實現源代碼級兼容。

應用程序與WDM通信時,應用程序先調用CreateFile函數打開設備,然后調用DeviceIoControl與WDM進行數據通信,最后用CloseHandle關閉設備。主機應用程序用Visual C++開發生成,主要包括系統的用戶界面設計、用于輸入用戶數據、顯示運算后的結果數據、調用驅動程序實現某種功能。驅動程序與應用程序之間的通信分為同步方式和異步方式。若采用同步方式,則應用程序調用DeviceIoControl函數時將被阻塞,等待PCI設備進行數據處理,完成相應操作,直到驅動程序給應用程序返回值后,應用程序才會接著運行。若采用異步方式,則應用程序調用DeviceIoControl函數將立刻返回,不等待驅動程序對數據的操作。這樣,如果在應用程序退出之前,驅動程序還沒完成I/O操作,就需要編寫超時取消I/O操作的代碼,確保在應用程序退出之后正常關閉設備。異步方式相對比較復雜,考慮到設計中算法對時序要求高,所以本設計選擇同步方式實現計算機與PCI設備之間的通信。

3DES加密算法和驅動程序全部完成后,為了對整個加密卡的功能進行驗證,開發了一個文件加密服務程序對加密卡進行測試。測試過程如下:

第一步,系統安裝及初始化。首先將加密卡插入到PCI插槽中,將硬件設計下載到FPGA配置芯片后,重新上電,裝載驅動程序,最后,啟動應用程序開始整個加密卡的測試工作。

第二步,加密功能測試。輸入3DES的兩個加密初始密鑰Key1、Key2,選擇一個事先編輯的文本文件Plain.txt為待加密的明文數據。模式選擇為加密的情況下,所得密文數據輸出到Cipher.txt文件中。

第三步,解密功能測試。為了便于比較,仍然選用Key1、Key2為3DES的兩個解密初始密鑰。導入Cipher.txt作為待解密的密文數據,在模式選擇為解密的情況下,所得明文數據導出在Plain1.txt文件中。經過比較,Plain.txt和Plain1.txt完全一致。

上述測試結果表明,加密卡驅動程序、PCI接口IP核能夠正確將應用程序提供的數據傳輸給密碼算法模塊,密碼算法模塊正確完成加解密操作后,數據能正確通過PCI接口IP核、驅動程序傳輸到應用程序,即加密卡設計實現了預定的功能。下一步還要對系統的性能進行測試,優化系統結構提高系統的性能。

本文討論一個基于FPGA實現的PCI加密卡的設計與實現過程,以3DES算法為例重點討論了密碼算法及其與PCI接口模塊之間的數據傳輸實現方法,對包括驅動程序在內的加密卡進行了功能測試。作為一個功能完善的加密卡,要為PC機提供數據加密、數據完整性、訪問控制等服務,除了提供3DES加密算法以外,還需要支持AES等加密強度更高的對稱密碼算法、非對稱算法、散列算法、簽名驗證算法等,這也是下一步要做的主(接上頁)

要工作。

參考文獻

[1] 成都天融信網絡安全技術有限公司.PCI加密卡[EB/OL].http://www.westsec.com.cn,2006.

[2] 劉建中,李清寶.基子PCI總線加密卡硬件設計.電子技術應用[J],2004,30(1):7-9.

[3] 劉紅,李勃,常青,等.基于IP核的PCI總線接口設計與實現[J].電子技術應用,2006,32(6):6-9.

[4] 杜欣,馬秦生.PCI傳輸卡的WDM驅動程序設計[J].電子技術應用,2003,29(12):22-24.

評論