汽車強國,以“芯”制勝:汽車及本土汽車芯片的現狀與走勢

1 世界汽車產業的發展狀況

“一切事物都在變化,汽車業近年來也發生了一些根本性的變化。”ABI Research 亞太區副總裁JakeSaunders稱。他在“2024 紫光同芯合作伙伴大會”上講了這番話,并對汽車產業進行了市場預測。

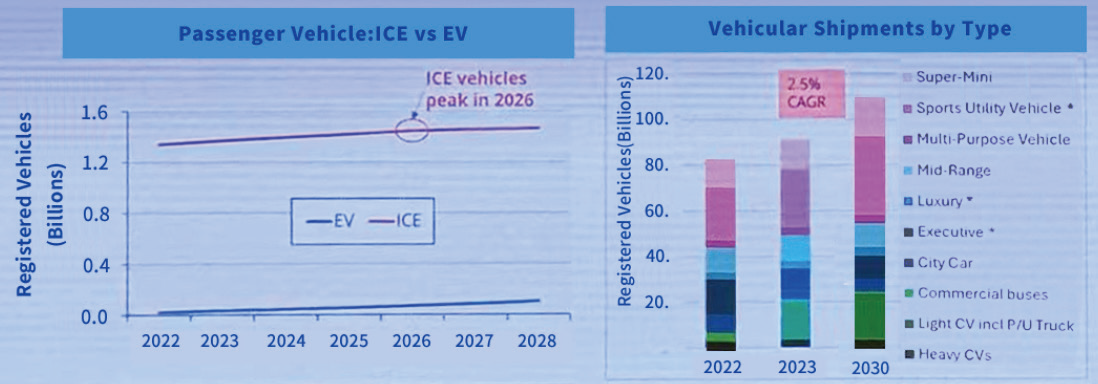

要了解汽車產業變革的驅動力,首先要看看現代社會的挑戰之一——氣候變化。燃料汽車(也稱內燃機,ICE)導致二氧化碳排放增加,造成了冰山融化、極端天氣等后果。為了應對這個挑戰,需要減少燃料車。預計2026 年登記在冊的燃料乘用車將達到頂峰(如圖1)。

圖1 世界汽車市場

不過,燃料車依然會占據市場的絕大部分,但疫情之后電動汽車的份額越來越大,人們回歸正常之后又開始討論到底如何來發展電動汽車,以取代燃料汽車,來保護我們的生態環境。

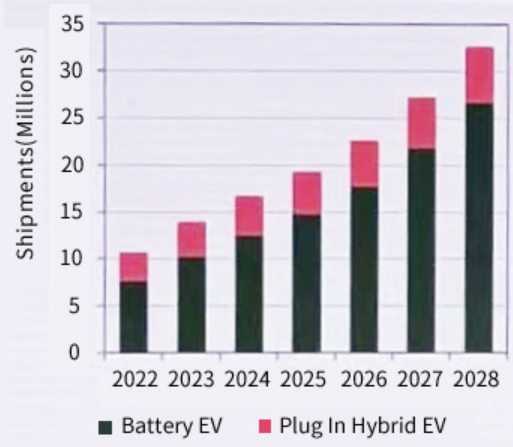

汽車產業依然在不斷增長的過程中,尤其是電動汽車與插電式混動汽車的需求會不斷增加(圖2)。我們面臨的挑戰是在農村或邊遠地區依然缺少充電基礎設施,因此要持續投入充電樁的建設;短期內必須發展快速充電、超級快速充電裝置,例如10~15 分鐘就可以充滿電;另外是電動汽車的合規。

圖2 電動汽車與插電式混動汽車的市場預測

從2023 年開始,AI 及自動化技術已經進入了汽車產業。AI 及整個智能產業對于電動汽車的震動非常大。2022—2030 年,人們會看到AI 應用到電動汽車中,例如L2、L3、L4 級……,自動駕駛不斷升級,這種級別的提高意味著駕駛的很多任務可以由AI 來實現。一些科幻故事中的情節可以變成現實了——汽車可以自動載著你從家里到單位。ABI Research 預計,L2 和L2+ 的年均增長率達13%。2030 年會出現L4 級自動駕駛。在保證便利性的同時,也要保證自動駕駛的安全。L3 也是非常高級的自動駕駛技術,2030 年會有較高的市場份額。什么時候才能達到L5 級自動駕駛?需要從業者在安全性、控制等方面努力。

2 我國“十五五”新能源汽車產業概況

在全球汽車產業向“新”變革之際,中國新能源汽車正迅速崛起,連續9 年穩居全球最大新能源汽車產銷國,產業鏈全面性、系統性領跑全球。據賽迪顧問2024年12月發布的《賽迪顧問“十五五”重點產業落地工具冊——新能源汽車》預測顯示,我國新能源汽車新車全球市占率有望穩居七成以上,產能出海經略全球,從汽車大國邁向汽車強國的步伐更加堅實。

在技術上,引領靠電池,關鍵在電控。我國經過多年“三橫三縱”技術研發布局,在“三電”技術(即電池、電機、電控)方面已取得了顯著成效,專利申請和論文發表總量均位居全球首位。“十五五”時期,我國新能源汽車整體技術水平有望大幅提升,在電池領域有望形成明顯技術優勢。

表1 我國新能源汽車關鍵技術演進趨勢

數據來源:賽迪顧問,2024年11月

3 我國汽車芯片的發展現狀

汽車產業的深刻變革正改變著汽車的屬性和未來。在這一轉型的關鍵時刻,汽車芯片作為電動和智能網聯的大腦與心臟,其重要性日益凸顯。2024 年11 月14 日,由蓋世汽車主辦的“2024 第四屆汽車芯片產業大會”上,奇瑞汽車芯片技術院專家柳洋從主機廠的視角對汽車芯片進行了分析。

實際上,在過去的油車時代,主機廠對汽車芯片的關注度不太高。但是隨著智能網聯、電動化的程度越來越高,主機廠對汽車芯片的關注越來越深。

3.1 我國汽車芯片的發展歷程

我國汽車芯片主要可分為6 個發展階段。1970 年以前是第一個階段,之后按每10 年劃分一個階段。

第一階段:1970 年以前,主要是電子收音機、電子喇叭、點火裝置、電子閃光器等。

第二階段:1970-1980,主要是電子燃油噴射、防抱死、變速器電子控制等。

第三階段:1980-1990,有胎壓監測、牽引力控制系統、聲音合成識別、電子道路檢測等。

第四階段:2000-2010,關注車輛動力系統、車身控制系統、信息娛樂系統、安全系統等。

第五階段:2010-2020,注重高算力、低能耗、可靠性。第六階段:從2020 年至今,關注智能座艙、自動駕駛、高精度傳感器/IMU( 慣性測量單元) 等。

3.2 汽車芯片應用的領域

一般按汽車的域來劃分,包括:智能座艙域、自動駕駛域、動力域、車身域以及底盤域。智能座艙域涉及汽車儀表、HUD(抬頭顯示)、車載音響等。自動駕駛域有豐富的組成部分,包括車聯網、車道保持系統、自動泊車等。動力域有BMS、電機控制器等。底盤域有EPS等。車身域包括BCM、電動天窗、水泵、油泵等。每個域都涉及了很多芯片。

3.3 國產化芯片產業鏈的現狀

芯片業離不開三大板塊的支撐:EDA 軟件、設計和制造。目前國內在EDA 軟件、高端檢測設備、光刻機、刻蝕機、封裝基板材料等環節依然處于薄弱環節,在芯片設計和封裝方面優勢比較明顯。

● EDA軟件。主要由新思科技等幾大巨頭主導,占95% 以上的市場份額,高端制程設計軟件幾乎依賴國外公司。國內的華大九天等公司也有一些積累。

● 設計公司。國內企業已經在部分細分領域實現了從成長到引領的跨越,尤其一些自動駕駛芯片、智能座艙芯片以及中高端MCU。例如自動駕駛芯片,國內有地平線、黑芝麻等,目前相關產品已在一些主機廠逐步上車了。

● 檢測。精測電子和中科飛測已經開展了一系列的國產化突破。關鍵設備依賴于美日等企業。

● 光刻。我國部分企業可以生產一些光刻膠,但不能生產EUV 高端光刻膠;光刻機企業也有了幾家,例如上海微電子等企業,但是制程還是比較落后。

● PVD/CVD。北方華創、拓荊科技等基本能滿足28nm的工作要求。相關的設備和核心零部件還是難以滿足國內的需求。

● 刻蝕機。我國也已實現了部分的技術突破,但是高深寬比、特定工藝刻蝕機還是無法滿足需求。

● 晶圓切割、芯片封裝測試。在封測領域,我國發展比較快,華天、長電、通富等車規級的封測能力在全球屬于比較領先的位置。但是一些尖端的檢測設備、封裝基板材料等還依賴海外企業。

3.4 國產化芯片產品發展

3.4.1 性能和國產化率

● 計算芯片。在性能方面,1~100 Tops 的中低算力芯片,國內企業具備較強的實力,例如地平線和黑芝麻等公司的芯片已在導入一些主機廠。但是總體上,國產化率< 5%,還很低。

● 控制芯片。動力域、智駕域國產化率極低,車身域部分實現了國產化。國產化率< 5%。

● 模擬/ 電源芯片。電源芯片需要90nm 以上制程。國內已具備一定的制造能力,除了高頻PMIC、模擬前端、DC-DC等面臨痛點外,大部分可實現國產化。

● 驅動芯片。功能安全要求不高的驅動類芯片具備國產化能力,例如:LED 驅動、馬達驅動、功率驅動、音頻驅動。

● 存儲芯片。國內企業在車規級SRAM、DRAM、NOR Flash等領域實現了突破。國產化率< 10%。

● 傳感芯片。國內具備一定的設計、制造能力。圖像、電流、溫濕度、壓力等傳統傳感器可實現國產。國產化率< 4%。

● 通信芯片。國內在車載4G/5G 通信、導航芯片領域有成熟產品,具備一定的制造能力。國產化率< 3%。

● 功率芯片。目前國產化率最高的是功率芯片,功率芯片包括IGBT、硅基MOS、碳化硅等。國產碳化硅還處于起步階段。功率芯片目前才是90nm 以上的制程,國產替代率可能在15%~20%,各家的具體情況不太一樣,例如比亞迪可能已經突破50%,奇瑞也在緊追比亞迪的步伐。

● 安全芯片。基本達到國外廠商水平。國產化率<5%。

3.4.2 面臨的主要問題

主要是供給鏈和軟件生態的不足,即制造嚴重依賴臺積電,以及高端IP 被卡脖子。

● 高端計算芯片。曾被高通壟斷,國內目前主要廠商有華為、地平線、黑芝麻、芯擎、愛心元智、寒武紀等。

● 控制芯片:動力域和智駕方面的國產化率比較低,車身域部分實現了國產化。面臨的一個主要問題是關鍵IP和制造工藝的能力嚴重不足,即制造工藝落后,產能不足,而且由于投資回報率低的原因,國內產線開發的積極性也不高,但是值得慶幸的是國內也有部分廠商正在做這件事,例如芯馳、兆易創新、杰發、芯旺微等。

● 模擬/ 電源芯片。具備功能安全要求的電源芯片開發經驗不足,特殊工藝制造能力不足,如高壓BCD工藝。國內做得較好的廠商有矽力杰、晶豐、士蘭微、東科、比亞迪、納芯微等。

● 驅動芯片。功能安全要求高的主電機驅動、顯示驅動等國產化能力不足,車規級工藝不成熟,產品豐富度和制造經驗不足。國內做得較好的廠商有華大半導體、納芯微、思瑞浦、集創北方、奕斯偉、英迪芯等。

● 存儲芯片。車規級EEPROM 處于起步階段,大容量車規NAND Flash 性能偏低,容量偏小,制造設備受美國制裁影響較大。國內做得較好的廠商有長江存儲、合肥長鑫、兆易創新、北京君正、復旦微、華大半導體等。

● 傳感芯片。產業鏈產品定義不足,功能安全產品有待提升,毫米波雷達、激光雷達芯片等依賴國外。國內做得較好的廠商有豪威科技、納芯微、加特蘭等。

● 通信芯片。國內在車載4G/5G 通信、導航芯片領域有一些成熟的產品,也具備一定的制造能力,但是國產化率< 3%。國內CAN、LIN、以太網、直連、高速串口芯片已實現技術突破,但不夠成熟。芯片企業中,芯力特、聯發科等上車的比例較高。

● 功率芯片。性能、封裝技術、生產設備、設計工具存在差距。國內一些做得較好的廠商有比亞迪、中車時代、斯達、士蘭微等。

● 安全類芯片:基本達到國外廠商的水平。主要面臨的問題是芯片企業和供應商應用適配度驗證不足。國內做得較好的廠商有紫光同芯、天津國芯、華大電子等。

3.5 車規芯片市場規模增長情況

車規級芯片市場規模提升,主要原因是新能源汽車的市場滲透率提高,以及汽車智能化推動了單車芯片需求量的增加。

據統計,2023 年中國的車規級市場規模在177 億美元,預計2024 年可達到了198 億美元。全球的增長率也非常高,從2023 年的641 億美元,將上升到2024 年的720 億美元。預測到2025 年全球車規級市場需求會達到804 億美元。

2023 年傳統燃油車單車搭載芯片平均數量為1022顆,預計2024 年達到1130 顆。智能電動車從2023 年的1640 顆,增長到2024 年的1843 顆。2025 年中國新能源汽車市場的規模有望達到1 524.1 萬輛,新能源汽車滲透率將達43%。

隨著新能源汽車滲透率的不斷提高,促使了車規級芯片市場規模的持續擴大。預計在2025 年傳統油車單車搭載芯片量平均為1243 顆(注:指高端的油車,因為一些中低端的油車芯片大概500~800 個)。智能電動汽車的芯片搭載量可能在2000 顆左右(注:也是指高端的純電車)。

4 汽車芯片的發展趨勢

4.1 四大趨勢

第一,功能集中。

第二,進口替代已經逐步實現。

第三,汽車智能化+ 電動化,推動了產業鏈的重構。

第四,軟硬結合,服務能力將成為廠商比拼的一個關鍵。

4.2 車廠和芯片公司的關系發生了變化

以前車廠很少與芯片公司打交道,如果沒有發生缺陷事件,國產的芯片公司去車廠推銷,一般很少被接待。現在則不同了,主機廠不僅跟芯片公司,還跟一些軟件公司,包括跟整個生態伙伴等都在進行合作,都在構建一個扁平式的產業生態。

因此,以前產業生態是主機廠對應Tier1/ 系統部件供應商,然后Tier1 對應著Tier2——芯片/ 軟件供應商,一層接著一層。現在主機廠可能對應著零部件的供應商,同時也對應著芯片的供應商,也對應著算法的提供商,包括一些服務的提供商。

因此,現有的供應鏈合作模式也難以適應標準化的大工業的規模生產和用戶日益增長的個性化需求,結合新型軟件架構、工程和技術,逐步走向“平臺+ 生態”合作模式,協同進行創新和價值創造。

4.3 智能網聯汽車芯片產業發展

芯片在智能網聯汽車中起到一個關鍵的作用。智能網聯汽車所需要的能力有通訊、計算、存儲、感知。通信需要大帶寬、低延時、多連接的通信模組。計算方面需要高性能的計算/ 計算單元,存儲方面需要海量數據的復雜存儲單元。感知方面需要精準的人- 車-路數據采集的傳感器。

芯片是智能網聯汽車硬件架構的各個節點的核心組成部件,又承擔著打通軟件和硬件的關鍵任務,是智能網聯汽車產品升級的一個關鍵支撐。

智能網聯汽車芯片開辟了一個全新的領域,主要指標體現在六個方面:算力性能,制造工藝,軟件的開放性,可升級性,可靠性,安全性。

智能網聯汽車對芯片的需求:需要一個高算力、高制程、豐富的軟件生態和售出后可升級、高要求的可靠性和安全性。傳統汽車可能中低算力就能滿足相關需求,包括中低制程、軟硬件產品綁定等。所以智能網聯汽車帶來新的需求。智能網聯汽車芯片在工藝上是接近消費電子,但又保留車規了要求,同時還有其他獨特的需求——定制化,專用化,平臺化。

定制化就是芯片是基于車載應用場景進行定制化開發。專業化是指不同類型的芯片進行異構融合。平臺化指芯片是可擴展、可升級、支持個性化。

5 汽車芯片行業小結

汽車芯片正在經歷著高速發展期,性能和功能在不斷提升。例如基于深度神經網絡的AI 芯片已經應用于自動駕駛和車輛智能化等領域,為新能源汽車的駕駛體驗和動力輸出的智能化水平帶來了一些深刻的影響。本土汽車芯片產業面臨一些挑戰:一方面國際市場競爭激烈,另一方面,我國企業在國際市場競爭中尚不具備明顯的優勢,仍需要加強技術創新和產業鏈協同。面對這些挑戰,我們要做的就是堅持創新驅動,加強技術研發和人才培養。同時要積極推動產業鏈上下游企業的協同發展,優化產業生態,提高我國汽車芯片的自主可控和國際競爭力。

目前各大本土車都在做幾件事:①芯片的國產化工作,②某些高端芯片的卡脖子工作突破。在這個過程中,道路可能是曲折的,但前途一定是光明的。相信隨著我國產業鏈上每一個合作伙伴的創新發展,在核心卡脖子芯片以及國產化道路上會有不斷的進步和突破。

(本文來源于《EEPW》202501)

評論