SHIPT算法擠壓了外包工人 如何對雇主進行審計

2020 年初,基于應用程序的快遞公司 Shipt 的零工注意到他們的薪水有些奇怪。該公司于 2017 年被 Target 以 5.5 億美元收購,提供當地商店的當日送貨服務。這些貨物是由 Shipt 工人完成的,他們購買這些物品并將它們送到客戶家門口。在大流行開始時,由于 COVID-19 封鎖使人們留在家中,業務蓬勃發展,但工人們發現他們的薪水變成了......不可預知的。他們做著他們一直以來所做的工作,但他們的薪水往往比他們預期的要少。他們不知道為什么。

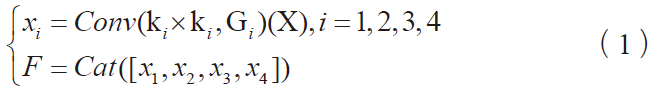

在Facebook和Reddit上,工人們比較了筆記。以前,他們知道工資會有什么期望,因為 Shipt 有一個公式:它給工人的基本工資是每次送貨 5 美元,外加客戶通過應用程序訂購的總金額的 7.5%。該公式允許工人查看訂單金額并選擇值得他們花時間的工作。但希普特在沒有提醒工人的情況下改變了付款規則。當該公司最終發布有關這一變化的新聞稿時,它只透露新的薪酬算法根據“努力”向工人支付工資,其中包括訂單金額、購物所需的估計時間和行駛里程等因素。

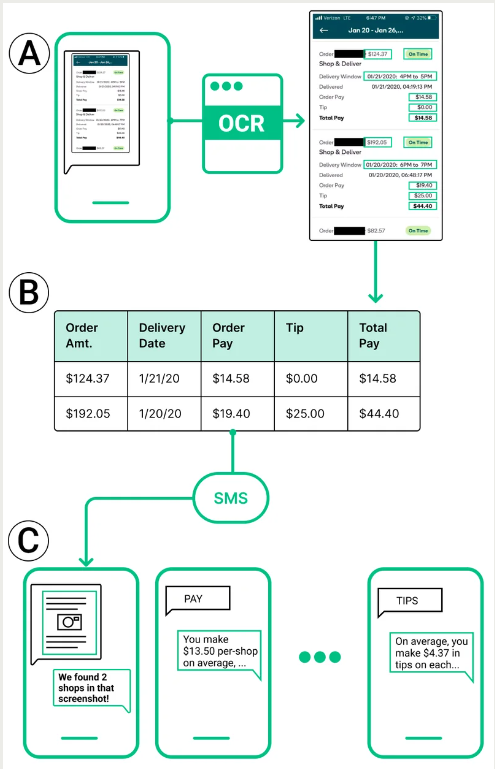

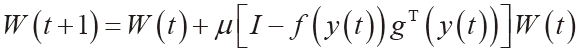

流程圖顯示了基于文本的工具如何解析工作人員屏幕截圖中的數據并提取相關信息。購物者透明度工具使用光學字符識別來解析工人的屏幕截圖并找到相關信息(A)。每個工人的數據被存儲和分析(B),工人可以通過發送各種命令來與工具進行交互,以了解有關其工資的更多信息(C)。達娜·卡拉奇

該公司聲稱,這種新方法對工人更公平,并且它更好地將工資與訂單所需的勞動力相匹配。然而,許多工人只是看到他們的薪水減少。由于希普特沒有發布有關該算法的詳細信息,它本質上是一個黑匣子,工人看不到里面。

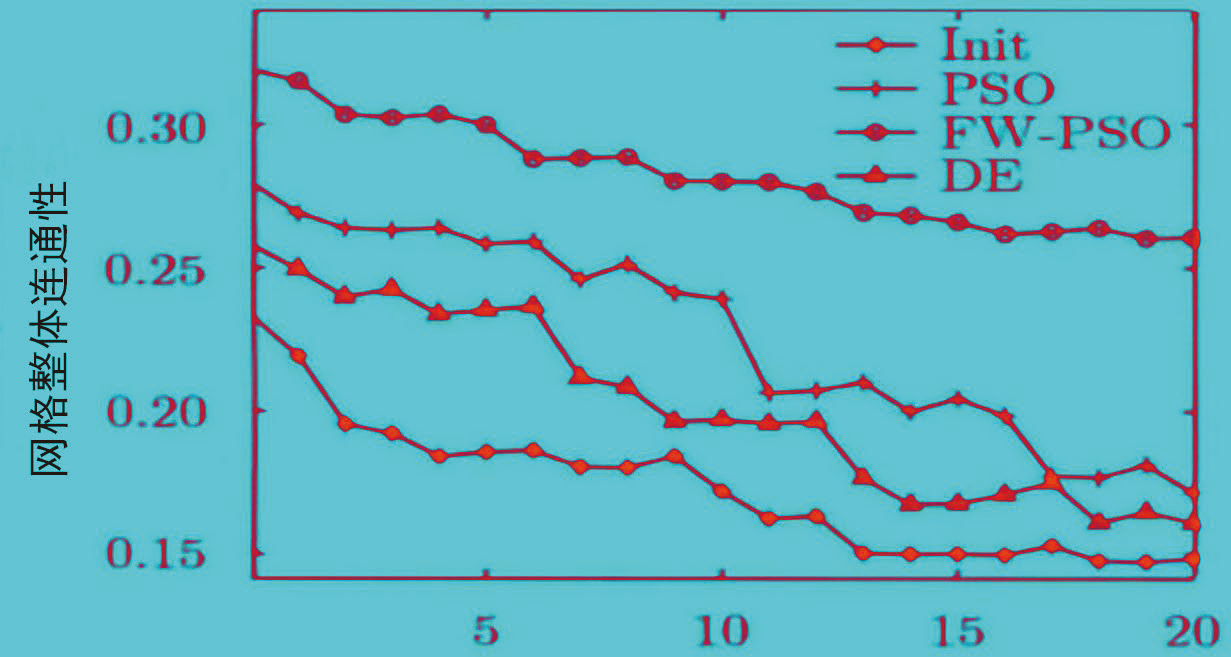

工人們本可以悄悄地接受他們的命運,或者在其他地方尋找工作。相反,他們聯合起來,收集數據并與研究人員和組織建立合作伙伴關系,以幫助他們理解他們的薪酬數據。我是一名數據科學家;我在 2020 年夏天被吸引到這個活動中,我開始構建一個基于短信的工具——購物者透明度計算器——來收集和分析數據。在該工具的幫助下,有組織的工人及其支持者基本上對算法進行了審計,發現它給40%的工人大幅減薪。工人們表明,盡管公司愿意,但可以反擊算法的不透明權威,創造透明度。

我們如何構建審計 Shipt 的工具

它始于一位名叫威利·索利斯(Willy Solis)的希普特員工,他注意到他的許多同事都在在線論壇上發帖,談論他們不可預測的工資。他想了解薪酬算法是如何變化的,他認為第一步是文檔。當時,希普特雇用的每位工人都被添加到一個名為“希普特名單”的Facebook群組中,該群組由公司管理。索利斯在那里發布了消息,邀請人們加入一個不同的、由工人運營的Facebook群組。通過第二組,他要求工人向他發送截圖,顯示他們不同月份的工資收據。他手動將所有信息輸入到電子表格中,希望他能看到模式,并認為也許他會帶著這個故事去找媒體。但是他得到了成千上萬的屏幕截圖,光是更新電子表格就花費了大量的時間。

Shipt 計算器:使用工人工資單挑戰零工經濟黑匣子算法

就在那時,索利斯聯系了 Coworker,這是一個非營利組織,通過幫助請愿、數據分析和活動來支持工人的倡導。時任 Coworker 數字活動總監的 Drew Ambrogi 向我介紹了 Solis。我當時在麻省理工學院媒體實驗室攻讀博士學位,但對此感到有些失望。那是因為我的研究重點是從社區收集數據進行分析,但沒有任何社區參與。我把 Shipt 案例看作是與社區合作并幫助其成員控制和利用他們自己的數據的一種方式。我一直在閱讀有關大流行期間送貨零工的經歷,他們突然被認為是必不可少的工人,但他們的工作條件只會變得更糟。當 Ambrogi 告訴我 Solis 一直在收集有關 Shipt 工人工資的數據,但不知道如何處理這些數據時,我看到了一種有用的方法。

一個女人把一個袋子放在汽車后備箱里的照片。一張微笑的男人跪在商店清潔過道上的照片。希普特制作的一系列光鮮亮麗的照片顯示,穿著希普特T恤的工人面帶微笑,愉快地購物和運送雜貨。在整個工人抗議活動中,希普特只表示,它已經更新了薪酬算法,以更好地將薪酬與工作所需的勞動力相匹配;它不會提供有關新算法的詳細信息。其企業照片呈現了快樂的 Shipt 購物者的理想化版本。希普特

商業模式依賴零工的公司有興趣保持其算法的不透明性。這種“信息不對稱”有助于公司更好地控制員工——他們在不泄露細節的情況下設定條款,而員工唯一的選擇是是否接受這些條款。例如,這些公司可以每周改變薪酬結構,通過實驗來了解他們能支付多少工資,同時仍然讓工人接受工作。沒有技術原因說明為什么這些算法需要成為黑匣子;真正的原因是維持權力結構。

對于 Shipt 員工來說,收集數據是獲得影響力的一種方式。索利斯啟動了一個社區驅動的研究項目,該項目正在收集良好的數據,但效率低下。我想自動化他的數據收集,這樣他就可以更快、更大規模地完成。起初,我以為我們會創建一個網站,讓員工可以上傳他們的數據。但索利斯解釋說,我們需要建立一個系統,讓員工只需用手機就能輕松訪問,他認為基于短信的系統將是吸引員工的最可靠方式。

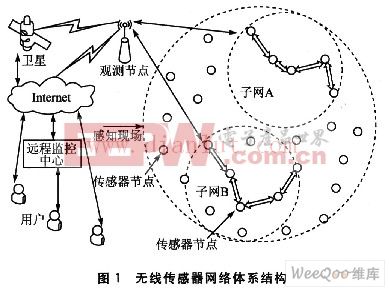

基于該輸入,我創建了一個文本機器人:任何 Shipt 員工都可以將他們的工資收據屏幕截圖發送到文本機器人,并獲得包含有關他們情況信息的自動回復。我用簡單的 Python 腳本編寫了文本機器人代碼,并在我的家庭服務器上運行它;我們使用一個名為 Twilio 的服務來發送和接收文本。該系統使用光學字符識別技術(與在PDF文件中搜索單詞的技術相同)來解析屏幕截圖的圖像并提取相關信息。它從 Shipt 那里收集了有關工人工資的詳細信息、客戶的任何提示以及工作的時間、日期和地點,并將所有內容都放入 Google 電子表格中。字符識別系統很脆弱,因為我對它進行了編碼,以便在屏幕截圖的某些位置查找特定信息。項目開始幾個月后,當 Shipt 進行更新時,工人的工資收據突然看起來不同,我們不得不爭先恐后地更新我們的系統。

除了公平的薪酬,工人還希望透明度和能動性。

每個發送屏幕截圖的人都有一個與他們的電話號碼綁定的唯一 ID,但我們收集的唯一人口統計信息是工人的都會區。從研究的角度來看,看看工資率是否與其他人口統計數據(如年齡、種族或性別)有任何聯系會很有趣,但我們希望向員工保證他們的匿名性,這樣他們就不會擔心 Shipt 僅僅因為他們參與了這個項目而解雇他們。從技術上講,共享有關其工作的數據違反了公司的服務條款;令人驚訝的是,工人——包括被歸類為“獨立承包商”的零工——往往對自己的數據沒有權利。

一旦系統準備就緒,索利斯和他的盟友就通過郵件列表和Facebook和WhatsApp上的工人團體傳播了這一消息。他們稱該工具為購物者透明度計算器,并敦促人們發送屏幕截圖。一旦一個人發送了 10 張屏幕截圖,他們就會收到一條消息,其中包含對他們特定情況的初步分析:該工具確定該人是否在新算法下獲得報酬,如果是,它會說明如果 Shipt 沒有改變其薪酬系統,他們會多賺多少錢。工人還可以要求提供有關他們的收入中有多少來自小費以及他們都會區其他購物者的收入的信息。

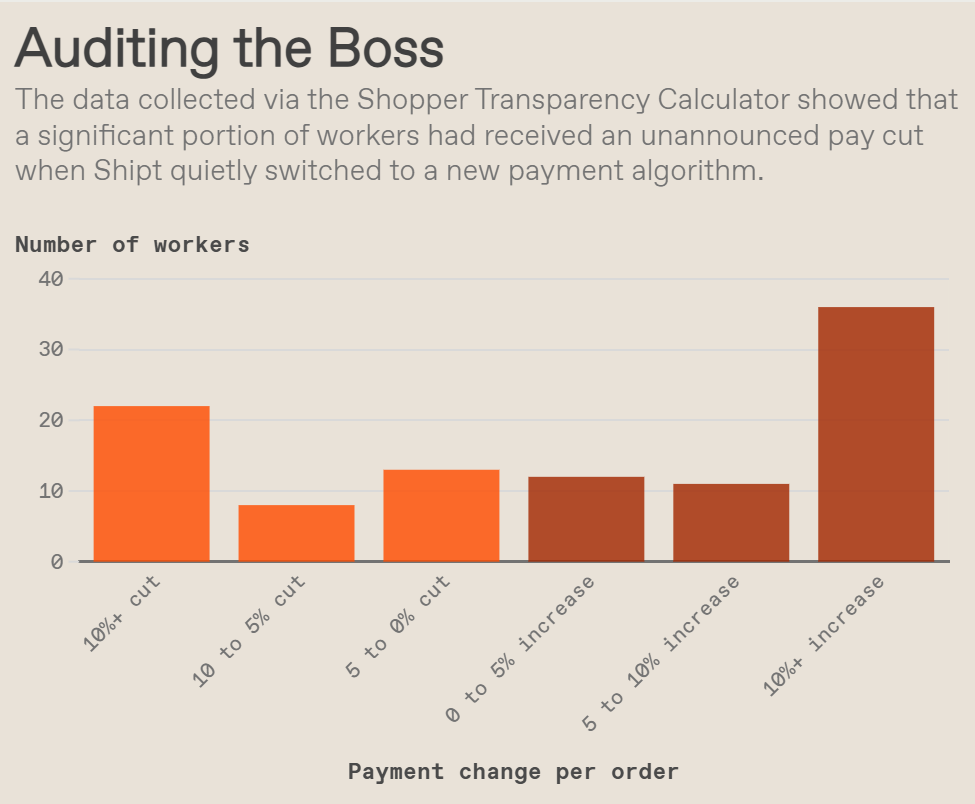

Shipt Pay 算法如何縮短工人

截至 2020 年 10 月,我們收到了來自 200 多名工人的 5,600 多張屏幕截圖,我們暫停了數據收集以處理這些數字。對于在新算法下獲得報酬的購物者,我們發現40%的工人的收入比在舊算法下低10%以上。更重要的是,通過查看所有地理區域的數據,我們發現大約三分之一的工人的收入低于所在州的最低工資。

這并不是一個明顯的工資盜竊案例,因為在新計劃下,60%的工人的收入大致相同或略高。但我們認為,重要的是要關注那些通過黑匣子過渡而突然減薪的 40% 的工人。

除了公平的薪酬,工人還希望透明度和能動性。這個項目凸顯了 Shipt 工人為獲得這種透明度付出了多少努力和基礎設施:需要積極進取的工人、一個研究項目、一個數據科學家和定制軟件來揭示有關這些工人狀況的基本信息。在一個更公平的世界里,工人擁有基本的數據權利,法規要求公司披露他們在工作場所使用的人工智能系統的信息,這種透明度將默認提供給工人。

我們的研究沒有確定新算法是如何得出其支付金額的。但 Shipt 技術團隊在 2020 年 7 月的一篇博客文章中談到了該公司擁有的有關其合作商店規模的數據,以及他們計算購物者在空間中走動需要多長時間的數據。我們最好的猜測是,Shipt的新支付算法估計了工人完成訂單所需的時間(包括在商店中尋找商品所花費的時間和開車時間),然后嘗試每小時支付15美元。似乎被減薪的工人花費的時間可能比算法預測的要多。

索利斯和他的盟友利用這些結果來吸引媒體的關注,因為他們在阿拉巴馬州伯明翰的希普特總部和明尼阿波利斯的塔吉特總部組織了罷工、抵制和抗議活動。他們要求與希普特的高管會面,但他們從未得到公司的直接回應。它對媒體的聲明含糊其辭,只說新的支付算法根據工作所需的努力來補償工人,并暗示工人占了上風,因為他們可以“選擇是否接受訂單”。

抗議活動和新聞報道對工人條件有影響嗎?我們不知道,這令人沮喪。但是我們的實驗為其他希望使用數據進行組織的零工工作者提供了一個榜樣,它提高了人們對算法管理缺點的認識。我們需要的是平臺商業模式的大規模改變。

算法管理的未來?

自 2020 年以來,已經向前邁出了幾步充滿希望的一步。歐盟最近就一項旨在改善零工工人條件的規則達成了協議。所謂的“平臺工人指令”與最初的提案相比大大淡化,但它確實禁止平臺收集有關工人的某些類型的數據,例如生物識別數據和有關其情緒狀態的數據。它還賦予工人有關平臺算法如何做出決策的信息的權利,并有權審查和解釋自動化決策,并由平臺支付獨立審查費用。雖然許多工人權利倡導者希望該規則走得更遠,但它仍然是監管的一個很好的例子,它控制了平臺的不透明性,并賦予工人一些尊嚴和能動性。

一些關于零工數據權利的辯論甚至已經進入了法庭。例如,英國的 Worker Info Exchange 在 2023 年贏得了針對 Uber 的訴訟,該訴訟涉及其解雇兩名司機的自動決定。法院裁定,必須向司機提供有關他們被解雇原因的信息,以便他們能夠有意義地挑戰機器人解雇。

在美國,紐約市通過了該國第一部針對零工的最低工資法,去年該法律在DoorDash、Uber和Grubhub的法律挑戰中幸存下來。在新法律出臺之前,該市已經確定其 60,000 名送貨工人的平均時薪約為 7 美元;法律將費率提高到每小時約20美元。但法律對零工工作中的權力失衡無能為力——它沒有提高工人確定工作條件、獲取信息、拒絕監視或對決定提出異議的能力。

在世界其他地方,零工工作者正在聚集在一起,想象替代方案。一些送貨員已經開始了工人擁有的服務,并加入了一個名為CoopCycle的國際聯合會。當員工擁有平臺時,他們可以決定要收集哪些數據以及如何使用這些數據。在印度尼西亞,快遞員創建了“大本營”,他們可以在那里為手機充電、交換信息并等待下一個訂單;有些甚至建立了非正式的應急響應服務和類似保險的系統,以幫助發生交通事故的快遞員。

雖然希普特工人的反抗和審計的故事沒有童話般的結局,但我希望它仍然能激勵其他零工工人以及工作時間越來越受到算法控制的輪班工人。即使他們想更多地了解算法如何做出決策,這些工人也往往無法獲得數據和技術技能。但是,如果他們考慮有關工作條件的問題,他們可能會意識到他們可以收集有用的數據來回答這些問題。還有一些研究人員和技術人員有興趣將他們的技術技能應用于此類項目。

零工并不是唯一應該關注算法管理的人。隨著人工智能逐漸滲透到我們經濟的更多領域,白領發現自己受到自動化工具的影響,這些工具定義了他們的工作日并判斷了他們的表現。

在 COVID-19 大流行期間,當數以百萬計的專業人士突然開始在家工作時,一些雇主推出了軟件,可以捕獲員工計算機的屏幕截圖,并通過算法對他們的生產力進行評分。不難想象,當前生成式人工智能的繁榮將如何建立在這些基礎之上:例如,大型語言模型可以消化員工寫的每封電子郵件和 Slack 消息,為管理人員提供員工生產力、工作習慣和情緒的摘要。這些類型的技術不僅損害了人們的尊嚴、自主權和工作滿意度,還造成了信息不對稱,限制了人們挑戰或談判工作條款的能力。

我們不能讓它走到這一步。零工工人正在進行的戰斗是爭取工作場所權利的更大戰爭的領先戰線,這將影響我們所有人。現在是時候定義我們與算法的關系了。

評論