「卷」字當頭,2024車圈太難了

近段時間,汽車圈可謂風波不斷,各大車企掀起了一股「裁員」浪潮。事實上,自進入 2024 年以來,車企的裁員就沒有停過。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202405/459369.htm4 月 15 日,美國特斯拉公司首席執行官馬斯克在給員工的一封信中表示,將在全球范圍內裁員 10%,可能影響約 1.5 萬名員工。2023 年特斯拉全球員工總數為 14.05 萬人。以 10% 的比例計算,特斯拉裁員人數將達到 1.4 萬人。特斯拉中國一些部門的裁員比例超過 30%。在全公司裁員 10% 之余,馬斯克還做出了「幾乎裁掉整個超充團隊」的決定,涉及 500 多人。

5 月 1 日,大眾集團宣布,計劃通過削減德國行政人員規模來改善 2024 年全年的業績。為了鼓勵員工選擇提前離職,大眾集團將向提前選擇離職的員工提供 9 億歐元(約 69.95 億元人民幣)的巨額離職獎勵。大眾汽車集團 CFO&COO Arno Antlitz 表示,此舉旨在「彌補全年業績的影響」,符合條件的行政人員需在 5 月底之前做出選擇并離職。

此外,理想內部也正在進行新一輪全公司的人員優化,整體優化比例超過 18%。2023 年財報顯示,理想汽車近 3.16 萬人,同比增長 63%。按照優化比例來計算,這輪優化涉及超過 5600 人。具體而言,銷售服務運營部門優化超過 400 人,招聘部會從原來的 200 多人縮減至 40-50 人,智駕團隊會縮減至 1000 人以內。

與理想汽車幾乎同時被曝出裁員消息的車企是廣汽本田。有可靠消息透露,自今年 5 月以來,廣汽本田已通過逐級通知的方式,啟動了一場大規模裁員行動。據悉,裁員規模預計將達到上千人,這無疑將對公司的員工隊伍和運營帶來一定影響。有內部人士表示,此次裁員涉及多條線,目前內部已經啟動離職程序,以主動離職為主,會有相應的補償,預計裁員會持續到 8 月份。值得注意的是,去年 12 月 2 日,本田汽車就曾宣布將解雇中國合資企業廣汽本田公司的約 900 名合約工,這兩次裁員行動顯示了廣汽本田在人力資源調整上的決心。

業績不佳,裁員降本或成車企主旋律

「裁員」消息不斷,也體現出當下車企生存的艱難。在汽車行業競爭進入白熱化的當下,絕大部分車企都陷入了危機,「裁員」就變成了最為直接的緩解方式。

去年 11 月,大眾汽車品牌首席執行官 Thomas Schaefer 曾表示,「2024 年是艱難的一年,多個市場面臨沉重的壓力且電動車訂單不如預期。為此大眾汽車品牌計劃裁員,以提振公司財務前景。」不出所料,類似大眾汽車品牌的裁員計劃果然在 2024 年的汽車圈同步推進。

在一系列的「內卷」中,國內汽車市場的銷量卻沒能迎來持續的上漲,根據乘聯會發布的數據顯示,2024 年 4 月乘用車市場零售量為 153.2 萬輛,同比下降 5.7%,環比下降 9.4%;2024 年 1-4 月累計零售銷量為 636.4 萬輛,同比增長 8.0%。市場疲軟也加劇了車企業績承壓。

此前,本田中國發布了 2024 年 4 月份的汽車銷量成績單。根據官方數據顯示,本田 4 月在中國市場的終端汽車銷量為 73831 輛,同比下滑 22.2%;2024 年 1-4 月終端汽車累計銷量為 280738 輛,同比下滑 10.9%。作為對比,本田 2023 年 4 月在中國市場的終端汽車銷量達到 94879 輛;2023 年 1-4 月終端汽車累計銷量 315245 輛。而廣汽本田 2024 年 4 月終端銷量為 33510 輛,同比下滑 44.6%;今年 1-4 月終端累計銷量達到 141871 輛,但與上年同期相比依然有一定的差距。

特斯拉財報顯示,其第一季度總營收為 213.01 億美元,同比下降 9%,創下自 2012 年以來的最大降幅;凈利潤為 11.44 億美元,與去年同期的凈利潤 25.39 億美元相比大幅下降;歸屬于普通股股東的凈利潤為 11.29 億美元,同比大幅下降 55%。2024 年一季度,特斯拉全球交付新車 38.6 萬輛,同比下滑 8.5%,遠低于華爾街預測的 44.9 萬輛。這是特斯拉自 2022 年第三季度以來首次跌破 40 萬輛交付,也是自 2020 年第二季度以來首次季度交付同比下滑,而當時下滑的主要原因在疫情。

去年收獲史上最佳財務業績后,李想將 2024 年全年銷量目標定為 80 萬輛,但在遭遇 MEGA 上市后的「至暗時刻」后,理想迅速將 80 萬的預期目標下調至 56-64 萬輛。財報顯示,理想汽車 2024 年 Q1 總營收 256 億元,同比增長 36.4%,環比降低 38.6%;凈利潤 5.91 億元,同比下降 36.7%,環比下降 89.7%;Non-GAAP 凈利潤 13 億元,同比下滑 9.7%,環比下滑 72.2%。面對一季度 8 萬和四月 25787 輛的交付量,要實現下調之后的銷量目標,對理想汽車而言形勢依然嚴峻。

業績的下降成為了車企裁員降本的一大推手。

業績下降背后:市場戰略失誤

之所以業績下降和銷量下滑,除了價格戰的原因外,企業在產品推出上的市場戰略失誤也是一大因素。

特斯拉:特斯拉一季度銷量下滑的主要原因是全球電動汽車市場競爭加劇,尤其是來自中國的電動汽車制造商如比亞迪的強勁競爭。但特斯拉產品型號老化也是降低消費者吸引力的因素之一。據悉,特斯拉計劃推出更便宜的下一代電動汽車來提振銷量。

在產品層面,特斯拉 Model 3 和 Model Y 雖然很經典,但在很多消費者看來多少有些過時老化和審美疲勞。「特斯拉推出新產品的速度過慢,也在很大程度上導致了消費者流失。」

根據馬斯克的說法,市場傳言的廉價車型 Model 2 將成為特斯拉下一波增長浪潮的推動者。不過,在廉價版車型面世之前,特斯拉不得不長期面對競爭對手蠶食、銷量繼續下滑的現實。

理想:被理想寄予厚望的首款純電車型 MEGA 上市后口碑和銷量均不及預期,3 月 21 日,理想汽車董事長兼 CEO 李想在《致員工信》中進行了反思。李想坦言,MEGA 節奏的混亂,讓銷售團隊大幅減少了服務 L 系列用戶的時間和精力,導致主力車型理想 L8,甚至連店面擺放的位置都沒有。在第一款純電旗艦車型 MEGA 發布并經歷波折之后,近日,理想汽車 CEO 李想在回答投資人提問時公布了一個重要變化:今年內不再發布新的純電車型,而是改期明年上半年。有不少業內人士認為,在產品戰略調整的背后則是理想汽車的業績出現了震蕩。

本田:業績下滑背后折射出的則是日系汽車的整體衰退,其根本原因則是轉型失敗。據悉,本田首席執行官三部敏宏曾表示本田「因電動化的不確定性而感到焦慮」。其中最大的不確定性無疑來自中國市場的壓力。豐田也承認自己「在某些領域遠遠落后于中國」。此外,本田和豐田在財報分享會中不約而同都提到了中國車企比亞迪。由于電動化轉型的滯后,日本車企在中國的表現遠落后于本土的競爭對手,但是日本巨頭們不允許自己坐等,他們正在考慮「通過加大投資改變游戲規則」。

不過,裁員也不是長久之計,企業還是需要從技術和產品出發,加大在純電汽車、智能化等領域的投入,以應對市場波云詭譎的變化。

新能源汽車掀起價格戰,市場進入淘汰賽

2024 年的車市依然是卷字當頭,一方面車企要將更多的資金投入到技術研發當中,夯實護城河,另一方面車企也需要主動調低售價換取市場份額。由此,中國新能源汽車市場在 2024 年上演了一場價格戰。

今年年初,作為中國汽車市場與全球新能源汽車市場的龍頭車企,比亞迪將旗下新能源汽車秦 Plus 起售價均降至 7.98 萬元,帶動新能源汽車向 10 萬元以內汽車市場進發,開啟電動車價格比同級別燃油車更低的時代。

隨后,長安啟源、哪吒汽車、吉利帝豪、五菱汽車等車企也紛紛下調汽車產品價格,向 10 萬元級汽車市場發起進攻。

年初的價格戰只是開始,而非結束。4 月 26 日,商務部、財政部等七部委聯合發布了《汽車以舊換新補貼實施細則》,旨在支持報廢燃油或新能源乘用車的置換,并購買新能源乘用車的用戶可獲得 1 萬元的一次性置換補貼。這一舉措為新能源汽車行業的價格競爭進一步開啟了序幕。

比亞迪、廣汽集團以及小鵬汽車等多家知名新能源車企紛紛宣布在售產品價格調整或推出「以舊換新」補貼優惠,以此來吸引更多消費者。這一舉措不僅使得市場競爭進一步升溫,也意味著中國汽車市場進入了一個「白熱化」階段。

以比亞迪為例,比亞迪宣布旗下王朝網各車型推出優惠購車政策,單車置換補貼高達 18000 元。這一舉措,無疑為消費者提供了極具吸引力的選擇。降價不僅包括國家補貼至高 10000 元,比亞迪自身也提供了至高 8000 元的補貼。此外,金融政策的推出,如最低 0 首付,12-60 任意貸期,進一步降低了消費者的購車門檻。

在比亞迪宣布降價后,其他新能源車企也紛紛采取行動。特斯拉、理想汽車等均推出了不同程度的降價措施,市場競爭愈發激烈。例如,特斯拉中國官網顯示,Model 3 煥新版起售價降至 23.19 萬元,Model Y 全系降價 1.4 萬元。這些舉措顯示出,新能源車企正在通過降價來爭奪市場份額,試圖在競爭激烈的市場中獲得更大的話語權。

價格戰背后是「以價換量」,新能源車企的交付數據或銷量數據卻呈現出穩健增長的趨勢。比亞迪 4 月銷售新能源汽車達到 31.32 萬輛,同比增長了 49%。廣汽傳祺官方宣布其 4 月銷量為 37733 輛,同比增長 25.6%。小鵬汽車也宣布 4 月份交付了 9393 輛新車,同比增長了 33%。

盡管降價策略可能會讓消費者對利潤率產生疑問,但比亞迪的財報顯示,第一季度毛利率仍高達 21.9%,同比增長 4 個百分點。比亞迪在降價的同時,依然保持了良好的盈利能力。

但同時在價格戰下,一些技術創新、成本控制、盈利能力和市場定位差的企業也逐漸被淘汰出局。2024 年 2 月 18 日,高合汽車召開內部大會,宣布即日起將停工停產 6 個月。高合汽車率先撐不住了。

不僅僅是價格戰,汽車圈在今年還迎來了新玩家。27 分鐘大定突破 5 萬臺,這是 3 月 28 日晚小米汽車上市發布會后交出的首張答卷。發布會上,小米集團創始人、董事長兼 CEO 雷軍重申了小米汽車的長期目標:通過 15 年到 20 年的努力,成為全球前五的車企。

新能源汽車市場競爭加劇。

自動駕駛成下一階段角逐點

不僅是在價格上內卷,加大科技研發也是新能源車企擴大市場份額的重要手段。而自動駕駛就是下一階段車圈的角逐點。

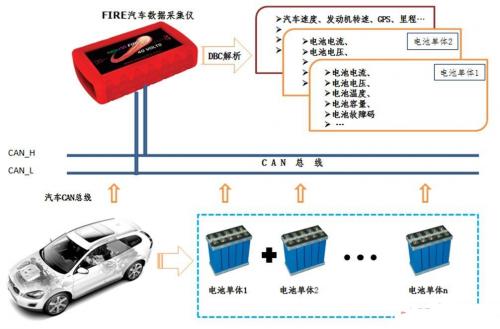

自動駕駛正以強勁的勢頭席卷全球汽車業。當下包括傳統汽車廠商、汽車零部件企業、IT 通訊企業在內的多方勢力,都已參與到自動駕駛領域的研發和制造當中。目前已經有多家企業推出智能駕駛方案,涉及華為、大疆、小米、特斯拉、小鵬、理想等主要車企和方案供應商。

近期,關于特斯拉 FSD 入華及將于今年 8 月推出的 Robotaxi 的討論引發市場持續關注,業界期待再一次出現由特斯拉引發的「鯰魚效應」。此前特斯拉 CEO 馬斯克在社交平臺上發文稱,特斯拉計劃于 2024 年 8 月 8 日推出 Robotaxi(無人駕駛出租車)。

5 月 20 日,小鵬汽車發布國內首個量產上車的端到端大模型:神經網絡 XNet+規控大模型 XPlanner+大語言模型 XBrain。根據計劃,2024 年第三季度,小鵬汽車將實現全國每條路都能開,全面實現無圖,2025 年在中國實現類 L4 級智駕體驗。

除特斯拉、小鵬外,近期還有多家車企、自動駕駛企業紛紛公開了對于高階自動駕駛商業化項目的樂觀態度。雷諾與文遠知行 WeRide 合作,計劃大規模商業化部署 L4 級自動駕駛車型;由廣汽埃安和滴滴共同成立的廣州安滴科技有限公司完成注冊,該公司計劃于 2025 年推出首款商業化 L4 級自動駕駛車型;一汽解放在互動平臺表示與華為開展多層次長期合作,自動駕駛產品將應用在 L4 級自動駕駛低速場景,預計在 2025 年底量產應用。

各方勢力紛紛發力,讓自動駕駛的產業鏈比以往任何時候都要大,從傳感器供應到軟件技術整合,再到硬件的打造,自動駕駛正在成為汽車產業鏈下一個被搶食的大蛋糕。而互聯網企業在自動駕駛時代具有很多先天優勢,這也是小米汽車入局的原因之一吧。

評論