SSD市場,大者恒大

TrendForce 集邦咨詢發布最新調查結果顯示,繼 2021 年困擾市場的主控 IC 缺貨問題得到解決后,全球 SSD 市場在 2022 年的供需格局已出現調整。盡管供應趨于正常,但全球 SSD 出貨量 2022 年出貨量僅為 1.14 億臺,同比下降 10.7%。

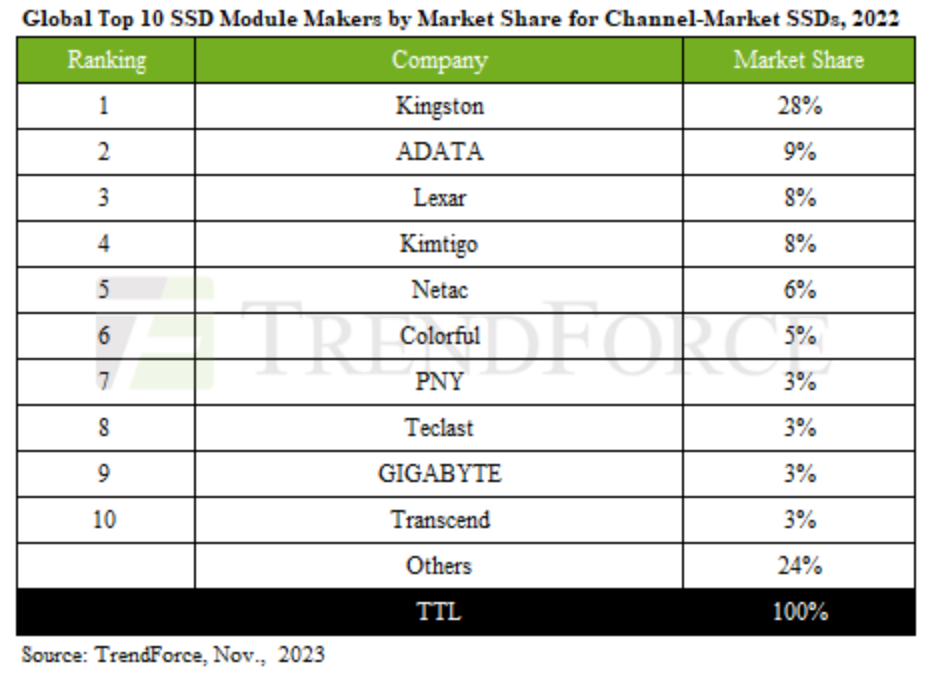

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202311/452720.htmTrendForce 指出,去年 SSD 出貨市占率前三大為金士頓、威剛、雷克沙。金士頓與威剛擁穩固的優勢,市占率均較 2021 年成長。雷克沙的成長主要因為預備上市前積極沖刺營收,而出現逆勢成長。金泰克 (Kimtigo) 在去年積極拓展工控、OEM 市場,帶動出貨量及市占率向上。朗科 (Netac) 除了企業級 SSD 領域屢獲政府訂單,在 SSD 市場亦保有競爭力,市占率與排名與 2021 年持平。

后續名次則變化較大,七彩虹 (Colorful) 憑借中國國產主控及國產 NAND Flash 顆粒的成本優勢,出貨量逆勢增長,排名躍升至第六。PNY 回歸前十名,以廣泛的國際布局力抗市場下行。Teclast 出貨市占率與 2021 年持平,上升至第八名。技嘉受惠于游戲市場,出貨市占率與排名同樣持平。創見則位列第十,專注于維持工控市場利基產品的盈利,而非追逐更高的出貨量。

2022 年,前五名 SSD 渠道占據近 60% 的市場份額,大者恒大趨勢不變。去年市況雖不佳,前五大 SSD 品牌出貨市占率自 53% 上升至 59%。今 (2023) 年全球總體經濟仍不振,雖然筆記本電腦、臺式機出貨量受限,不過模組廠原來高價的庫存壓力已能透過持續攤平進貨而逐步壓低,有利于殺價競爭并沖刺出貨。此外,受 NAND Flash 供應商大幅減產影響,整體市場情緒在第三季度末迅速好轉,其中 SSD 首先反映成本上漲,有利于庫存成本較低的模組廠。擁有龐大市場體量和財力的大型 SSD 渠道,能夠成功駕馭市場起伏,搶占市場先機。故 TrendForce 認為,SSD 品牌大者恒大的趨勢仍將持續。

中國國產 PCIe 主控技術和 SSD 品牌急起直追。TrendForce 觀察,近年中國國產主控企業如聯蕓科技等,在 PCIe 主控技術已愈加成熟,除了主流的 PCIe 4.0 能與多家 NAND Flash 原廠完成搭配且大量出貨,也積極搶進 PCIe 5.0 的產品研發及驗證,后續中國自主控制 IC 與模組廠的合作預期將更為蓬勃。此外,面臨近年市況多變,中國國產 SSD 品牌也積極推進供應鏈布局,希望能從中國出發跨足海外。其中江波龍率先入股蘇州力成、巴西 Smart Modular,強化下游模組生產能力。

今年 7 月,國產存儲產品公司佰維存儲表示,其 SSD 及內存產品已經適配國產的 CPU 及 OS 操作系統。佰維存儲表示,公司 SSD 產品和內存模組已適配龍芯、鯤鵬、飛騰、兆芯、海光、申威等國產 CPU 平臺以及 UOS、麒麟等國產操作系統。

此外,公司目前已掌握 16 層疊 Die、30~40μm 超薄 Die、多芯片異構集成等先進工藝量產能力,達到國際一流水平。公司主要產品已進入高通、Google、英特爾、微軟、聯發科、展銳、晶晨、全志、瑞芯微、瑞昱、君正等主流 SoC 芯片及系統平臺廠商的合格供應商名錄。

8 月,華為重磅發布了分布式存儲全閃新品 OceanStor Pacific 9920。作為全閃存產品,OceanStor Pacific 9920 在性能上有著出色表現,單節點帶寬可達到 20GB/s,IOPS 可高達 80 萬。

IOPS、低延時、吞吐量是三個常用的存儲性能指標,根據這些指標,SSD 在性能上的表現遠高于機械硬盤 HDD,例如單盤 SSD 的 IOPS 比 HDD 提升了千倍,同時 SSD 還具有低延遲和大吞吐量的優勢,能更好地適應多類新興業務的高吞吐、低時延的需求,加速各行各業的生產決策效率。

華為強調,全閃存并不意味著更高的投入,華為 OceanStor Pacific 9920 采用的數據縮減技術、SSD 更高的堆疊層數,以及 QLC/PLC 顆粒類型將顯著降低 SSD 單盤價格,物理容量成本的持續降低,將為客戶帶來 CAPEX、空間、能耗等端到端的節省。

11 月,阿里巴巴平頭哥還發布了旗下首顆 SSD 主控芯片鎮岳 510。據介紹,鎮岳 510 為云計算場景深度定制,可以實現 4μs 超低時延,比業界主流降低 30% 以上,誤碼率低至 10^-18,比業內標桿領先 1 個數量級。鎮岳 510 將率先在阿里云數據中心部署,可應用于 AI、在線交易、大數據分析、高性能數據庫、軟件定義存儲等業務場景。據阿里官方介紹,鎮岳 510 采用了 RISC-V 架構玄鐵 910 多核 CPU 系統,內置大量自研硬件加速模塊,有效平衡性能與功耗。

評論