內卷的MCU——鬧劇完結后偷笑的Arm與8位的安魂曲

如果說2023年半導體圈最值得關注的話題,不是中美之間的半導體制裁與反制,也不是ZEKU這樣三千人規模的IC設計公司突然解散,更不是美國芯片補貼政策與臺積電和三星之間的互相算計,真正值得我們關注的還是半導體供應鏈從2021年的嚴重缺貨轉向現在的庫存過剩,導致了整個芯片價格跳崖式暴跌,除了周期性價格波動的存儲器和部分依然緊俏的汽車芯片之外,絕大部分芯片都遇到了前所未有的價格戰,這其中最特別的就是MCU了。

在2020年下半年開啟那場史詩級芯片缺貨大潮中,由于MCU是汽車電子中應用最廣泛的芯片,所以其他應用的MCU價格成為飆升最厲害的芯片類別。以因為能夠穩定供貨華為而更為緊俏的STM32為例,據說官方價格漲了2倍左右的基礎上,市面上部分型號可以直接在售價上加上個0出手都能被搶瘋,甚至部分帶有STM32的開發板官方價格已經不如其中那顆MCU貴了。在不考慮分銷商囤貨炒貨基礎上,MCU的平均價格在2021年和2022年上半年實現了普遍的翻倍。幾乎所有的MCU廠商在疫情前兩年最大的任務就是不停應付客戶的催貨要求。

然而一年之后的現在呢?據供應鏈的數據表示,STM32同型號已經持平了疫情前的價格,甚至開始出現折扣。其他的MCU產品的價格則出現了近乎腰斬的降價,按照業內的部分消息,一年多前1塊錢(人民幣)基本拿不下任何一顆32位MCU,現在1塊錢買到2顆Arm核MCU還能附送個二極管啥的。這一切似乎就如一股突如其來的寒流,讓供應鏈上的很多人措手不及。2023年春天,MCU廠商面臨的最大任務就是如何確保自己的出貨量能跟生產量保持持平。

從一片難求到現在的庫存高企,從十倍溢價到現在的折扣好商量,誰也說不清到底MCU的銷售從天堂到地獄的轉變怎么就這么措手不及。MCU的內卷已經從價格上很明顯的體現出來。如果說當年STM32的0.32美元開創了Arm核MCU的低價標桿,那么現在已經有國內廠商開始供應0.08美元的Arm核MCU。而無論是ST還是TI,最新的M0+內核MCU發布后遲遲不肯給出一個明確的價格,就是在觀望市場的走向,準備拿出一個“頗具競爭力的低價”搏殺市場。從目前部分國內上市公司披露的MCU庫存數據變化來看,在未來12個月MCU的價格將持續在較低的水平,因為幾乎所有MCU廠商都將面臨巨大的出貨壓力。

內卷,必然是32位MCU在2023年的關鍵主題,但正如很多行業的內卷中卷死的往往是非參與者一樣,這場MCU內卷大戲的贏家還看不到,但輸家已經出現,那就是8位單片機。

8位MCU的安魂曲

其實十幾年之前就有人在預測8位MCU什么時候會退出市場,不過由于其成本具有明顯的優勢,8位MCU依然在諸多領域大殺四方,甚至跟32位MCU的市場份額在長時間里維持一種微妙的平衡。畢竟幾塊錢的32位MCU對比幾毛錢的8位MCU顯得昂貴太多以至于可以忽略性能的差距,但當0.08美元的Arm核MCU出現,似乎一切都發生了改變。

首先是一眾國內廠商的悉數布局低價32位MCU,特別是曾經8位的51單片機領頭羊STC明確將2023定義為32位51單片機元年,公開表示要全面進軍32位MCU市場。而在Arm核MCU的陣營中,不管是已經上市的幾家MCU大廠,還是籌劃上市的MCU新秀,在疫情嚴重缺貨期間,紛紛將性價比市場當作國產可替代的主戰場,希望用低價策略拿下國外大廠曾經的客戶。加之因為國內對半導體產業的高度重視,國產芯片廠商紛紛拿到各種投資和優惠政策,更有資格去硬抗價格戰。

另一方面,而在疫情期間成功拿下通用32位MCU市場第一的ST,則從2021年下半年登頂市占第一之后宣布不再支持STM8產品的10年供貨承諾,并鼓勵用戶開始轉向32位產品設計,并推出了主打針對STM8平行替代的M0+內核32位MCU。多年不再低成本MCU市場發力的TI更是破天荒的開始準備全面推廣其32位M0+的產品。

一個很明顯的選擇就擺在了8位MCU的現有客戶面前。除了繼續生成的原有方案外,如果需要對舊方案進行升級,那么現實的問題就是,性能3分的3元BOM的8位方案,對比性能6分的4.5元BOM的32位方案,哪一個更容易贏得客戶的訂單呢?哦,忘了說一點,32位方案還能附加一個Arm生態可以擴展開發。

這一切的一切,并不是因為這次史詩級缺貨之后迅速而來的供應嚴重過剩,而是源自2017年Arm為了干掉8位MCU而做的布局——DesignStart項目,該項目取消新客戶采用Cortex M0和M3的預授權費,并且降低了M系列內核版權費,500萬級出貨大概只需要每顆4美分,并且更高出貨量還可以擁有更靈活的折扣。由于M0是Arm最具性價比的產品內核,此舉瞄準的除了萬億級的物聯網終端生態外,另一個目標就是希望拿走靠性價比取勝的8位MCU市場。

當然Arm當時的布局并沒有快速起到效果,因為按照正常的開發周期,2017年立項的MCU設計起碼要到2019年才有機會全面量產,而2019年底開始已經涌現出一些缺貨的苗頭,正值MCU價格高漲期,怎么可能有人用七八塊的32位去頂替幾毛錢的8位呢?但是隨著MCU供過于求,一切就完全不同了。

其實除了Arm的良苦布局之外,RISC-V陣營的逐步發力也進一步拉低了32位MCU設計的準入門檻,并攪動了MCU大戰的一池清水。不管是阿里平頭哥的免費MCU內核授權,還是國內芯片廠商的RISC-V MCU,都希望能憑借免費的授權生態拉低整個MCU的價格門檻,這無疑讓8位MCU市場雪上加霜。

當然,8位并不是完全沒有了生存空間,短期內大多數原有設計依然會繼續存在,而8位MCU在功耗和系統BOM方面的成本優勢依然在某些成本極敏感應用中具有優勢,特別是一些低端消費產品,8位MCU還將至少存在幾十年。

現在是否看到公章鬧劇背后的真實原因?

伴隨疫情告一段落的,是前后折騰了近3年的公章爭奪戰,最終還是以母公司的勝利告一段落。其實,在這場糾紛開始前,很多人表達過完全不同的各類觀點,現在看,其實糾纏的核心已經很明晰了,中國客戶的授權費用問題。

當年合資公司剛成立半年之后,DesignStart項目就宣布啟動,而其中享受最多的就是中國的本地用戶,隨著中國芯片公司得到越來越多的資本和政府的扶持,未來這部分客戶無疑將成為Arm最大的新收入增長點。特別是龐大的本土MCU廠商,必然是Arm核出貨量增長最重要的群體,而這部分群體的價值,無疑對Arm上市的估值和未來的股價產生重要的影響。但因為合資公司的問題,這部分收益和背后的“人情”可能會被合資公司所攤薄,那么致力于被收購或者被上市的Arm自然不希望這方面因此受到損失,所以,搶班奪權的問題就上演了。

很明顯,新的管理層上任后,Arm也開啟了獨立上市的新進程,下一步很可能合資公司會專注于研發本地化IP,而部分產品授權費將悉數轉化為母公司的分紅,這些我們可以靜觀其變。畢竟短期內Arm肯定是MCU混戰市場背后的大贏家,但長期來看呢,同質化的Arm核MCU最怕的就是價格大戰,因為Arm生態幾乎確保了大部分主打性價比市場的MCU可以平移替代,特別是本身就主打性價比和國產可替代兩大特色的國產MCU,價格戰真的打得起么?

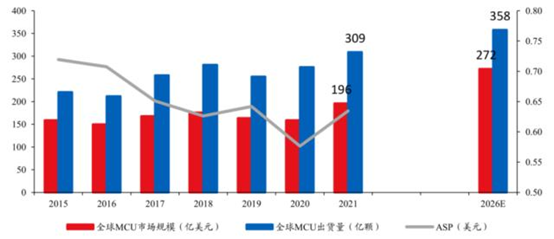

資料來源:ICInsights

為什么價格戰主戰場是MCU?

缺貨的是汽車電子,砍單的是消費電子,但是橫跨消費和工業兩大市場的MCU為何成為漲價潮和價格戰的主戰場?這就要特別點明MCU這款產品的獨特之處了。

MCU本質上是這次缺貨的罪魁禍首,首先,MCU算是用成熟制程的最大用戶,幾乎三分之一的成熟數字工藝用來生成MCU。其次,MCU的用量巨大,幾乎主要幾家廠商的年出貨量都是以“十億”量級為單位的,而很多大客戶單客年訂單就可以上億。第三點,汽車是MCU最大的細分應用領域,MCU則是汽車電子中用量最大的單一品類。所以前兩年的市場缺貨,基本上最缺的就是汽車用MCU,因為MCU用量實在太大,所以很多廠商的訂單即使臨時趕工,也很難短時間內滿足客戶需求。特別是汽車電子最基本的前提需要滿足車規認證,這對晶圓代工廠的資質就有硬性要求,而MCU的成熟制程工藝基本在代工廠這邊利潤不高,所以生產線必須排滿才能維持一定的運營利潤,臨時增加訂單只可能推升代工廠的費用要價,是很難短期帶來大量的生成能力提升的。

另一個問題屬于典型的灰犀牛效應。首先是美國制裁華為,導致華為不得不大量囤積芯片,只能高價搶占了大概3-6個月各代工廠的產能,這本身就打破了很多代工廠生產計劃的平衡,不過華為搶的多數是先進產能,并不直接影響MCU市場。不過隨之而來的是大量美國企業無法正常供貨華為,華為只能選擇通用MCU大廠里僅有的非美企業ST來合作,這直接拉升了ST的市場需求量,導致本來就市場供應緊俏、占有率節節攀升的STM32系列價格一天一變。一個最能代表這方面的坊間傳聞是,深圳賽格廣場大樓搖晃,其中一個有趣的流言是樓里囤積了太多的STM32,因為漲價太快,讓大樓都笑得晃動了。當然這只是一個STM32,其他廠商產品緊缺的原因也是雷同的,因為害怕美國的制裁,因此很多國內企業開始競相囤積美資企業的芯片,從而直接拉高市場的半導體整體價格,而這其中MCU又是最重要的一款,據供應鏈人士保守估計,在華為被制裁執行日后的3個月內,國內各大廠商和分銷商瘋狂進貨超過千億美元,大概相當于囤積了6個月的半導體消耗量,這是引發這次半導體生產供應危機最直接的原因之一。

如果說漲價是以MCU為主體帶動的,那么降價為什么也是MCU表現的最明顯呢?畢竟這次降價是由于大量消費電子砍單造成的,而消費電子只是MCU的第三甚至第四大應用市場,在汽車電子依然供應不足,工業市場始終穩步發展的前提下,MCU咋就成了降價風波中最悲慘的一個呢?還是因為量大和過度競爭!可能僅僅因為一單幾百萬上千萬訂單的取消,最后造成的連鎖反應足以影響整個MCU市場的供應。

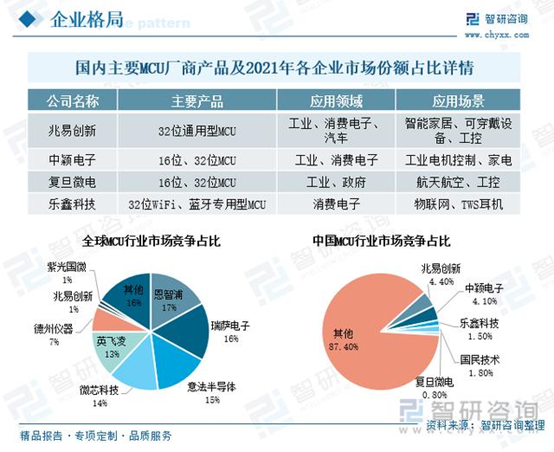

在整個半導體細分領域,如果MCU的競爭敢說第二,估計沒人敢說第一了。按照正常的邏輯,某個行業只有前三能掙到錢,但是MCU市場前五的市場份額差別不大,競爭堪稱慘烈,而市場第六還是德州儀器這個龐然大物。問題的關鍵在于,MCU市場中不僅有汽車用MCU,還有更敏感的通用MCU市場,這個市場除了國際巨頭外,國內以MCU為主要產品方向的上市公司就有六家。這個市場的競爭已經到了牽一發動全身的程度,在主要的幾個核心芯片細分領域里,MCU是唯一領導者沒有掌控權的領域。手機是砍單的重災區,高通可以通過協商專利費甚至是返利的辦法,維持高價格并且要求客戶放棄競爭對手而保證自己產品的采購量,但MCU的廠商顯然沒有這樣的“霸權”。在短暫的缺貨和漲價潮期間,很多國內廠商憑借著自己有庫存和價格低的優勢,已經打入了部分國際巨頭客戶的設計中。而當國際MCU廠的供應恢復價格穩定,留給系統級客戶的選擇就會重新豐富起來,當供貨都不是問題,當價格也可以商量,那么留給MCU廠商之間的只有一個必然結果,卷起來吧!

內卷背后是……Arm

還是那個問題,為啥內卷最嚴重的是MCU,特別是通用MCU呢?為啥國內廠商只能盯著電動汽車MCU打轉,卻沒人愿意去把MCU做進燃油車的動力總成里?為啥談到國產可替代時MCU成為最多品類Pin to Pin兼容的?背后原因很簡單,從沒有一種半導體芯片像MCU(特指32位通用Arm核MCU)那樣能夠容易平行替代,因為大家都屬于一個內核平臺——Arm Cortex M系列。

曾幾何時,MCU的內核也是百花齊放的,不管是MCU的鼻祖8051,還是來自北歐和中國雙重特色的AVR,或是曾經火爆一時的Zilog,這些8位內核都擁有自己特定的用戶群體,而在32位MCU領域里,光是Freescale就擁有四種不同架構面向不同的應用,Microchip曾經憑借PIC系列火爆多年,日本的瑞薩的自有架構同樣大紅大紫,MIPS和Power架構更是神奇的霸占了動力總成MCU領域幾十年,據說核心不是硬件而是一段只有兩三百行的驅動只能跑在該內核上。

但是吧,一切在Arm這家IP公司加入之后變得不一樣了,在幾乎一統移動手機AP市場的同時,Arm把自己的觸手伸向了更為龐大的MCU市場(單論出貨量,MCU大概是手機AP的20-22倍)——當Arm殺入市場時,32位可以占據MCU市場的40%,年出貨量為50億顆左右,現在32位MCU年出貨量接近200億,而這其中增長的部分絕大多數是Arm核的MCU,即使Arm按0.04美元每顆收費,這是一個多么龐大的市場。

關于Arm生態的MCU大家已經看得很多了,一言概括就是基于Arm核的MCU只需要做好外圍器件就可以實現性能功耗都非常出色的MCU芯片,關鍵的處理器內核只需要從Arm獲得授權即可,這大大降低了MCU的準入門檻;另一方面,Arm核MCU可以充分享受Arm生態帶來的各種優勢,通過Arm多年的市場鋪墊和教育培訓,大量新的開發者成為Arm生態的熟練開發者,這些人能夠快速上手Arm核MCU開發而不需要太多的內核熟悉過程。這就讓Arm核MCU對比其他內核MCU擁有更好的上手體驗,從而可以快速搶奪市場。參考Arm在手機AP市場的多年搏殺經驗,當年魔改Arm的高通也不得不屈服于公版Arm性能和功耗效率提升的速度,那么在MCU市場,Arm的優勢對比那些架構開發團隊更少的內核,自然擁有無與倫比的優勢。第一個戰略性全面轉向Arm核MCU的STM32用了14年從others成為了32位通用MCU市場的老大,而拋棄了自己多個優勢內核,晚幾年轉向Arm核的飛思卡爾雖然公司被收購了,但這條MCU產品線依然是全球老大。

Arm核MCU能夠快速搶占市場,擠壓其他MCU,這得益于Arm生態的綜合優勢,但物極必反,Arm核MCU最大的問題就是產品同質化明顯,同內核產品之間替代性高,能夠用極小的代價進行不同產品設計替換。如果說新市場足夠龐大,這點還不是太大的問題,一旦市場趨于飽和或者Arm核生態足夠龐大,那么內卷幾乎成為必然的結果。這一點,打著國產可替代旗號的MCU幾乎都是Arm核的,如果不是借助Arm生態,國內可能也不會有那么多的MCU企業能夠快速壯大起來,成為市場的挑戰者,但同樣是因為Arm生態,讓國產MCU的競爭力除了低價之外,幾乎沒有任何其他的特色可言。這點,在內卷的時代是最尷尬和致命的。

如果說國產MCU廠商過去幾年吃了政策和缺貨的紅利,那么未來一兩年這點優勢將成為最大的隱患,甚至可能成為內卷江湖中最致命的短板,畢竟如果再去低價搶市場,也需要有自己的護城河,而國內企業除了價格護城河之外,在軟件和方案方面實在沒啥能競爭過國際大廠的優勢點,當然在存儲上有自己優勢并且已經經歷過正常市場搏殺的GD日子應該會好過一點。

當然最令人擔憂的是,當有的國產廠商拋出0.08美元的低價之時,其他廠商該怎么應對,在8美分授權費的時代,STM32將價格壓低到0.32還有大量空間可以盈利,那么在0.04美分授權費時代(當然可能更便宜),買0.08美元真的還有任何利潤空間么?如果沒有利潤空間,賣一顆賠一顆的市場形勢國內恐怕不止一家廠商要面對了,屆時比的也只有誰的資本更雄厚了,而殺價的最后只有Arm坐看風起云涌了。

評論