我國集成電路技術發展制約因素分析

摘要:本文通過分析集成電路領域技術發展現狀及發展需求,基于德爾菲調查結果,對集成電路領域代表性技術的主要幾項制約因素進行了研究,分別對實驗室技術實現、技術應用推廣和普及的制約因素進行探討,并簡要進行了理論解釋;最后對幾項突出共性的制約因素,就其制約原因及可能的解決方法進行了分析和探討。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202206/435111.htm當前我國集成電路技術總體發展態勢良好,據中國半導體行業協會發布的產業運行報告,2021 中國集成電路產業總銷售額為 10458.3 億元,同比增長為 18.2%[1]。科創板集成電路公司實現歸母凈利潤 238.51 億元,同比增長 191%,超八成公司凈利潤增長。芯片市場供不應求帶動了半導體晶圓代工和封測企業加速擴產,刺激了半導體設備和材料需求大幅增長。但縱觀領域整體技術水平,呈現“大而不強”“快而不優”的特點,技術發展水平參差不齊,技術短板依然存在。多類集成電路細分領域技術水平還有待進一步提高和重點發展,如:高端光刻技術、以EDA為代表的設計模擬軟件技術、三維集成封裝技術為代表的先進封裝技術、刻蝕及沉積等集成電路設備等。集成電路技術發展現狀和國際領先水平還有差距,集成電路作為信息領域核心支柱技術,許多關鍵技術仍然掣肘。從細分領域看,技術發展痛點、難點仍有很多,制約著相關產業發展,乃至整個信息領域發展。對于制約技術發展的因素,本文從集成電路領域德爾菲調查結果出發,對得到的幾項領域主要制約因素展開分析、進行制約原因分析并對于可能的解決方法進行了探析,以期為掃清領域技術發展障礙提供思路。

1 技術發展需求分析

近年來,我國集成電路產業在政府高度重視、政策大力支持和業內企業提高研發資金投入等多方面努力之下,取得了長足的進步。許多過去“卡脖子”的技術有了補齊替代方案,全產業鏈均實現不同程度的增長。對于設計領域,當前高端芯片的設計水平提升明顯, CPU 及 SoC 等產品水平均有較大改進;對于制造環節, 14 nm 及以上制造工藝已經較為成熟,均已實現量產, 7 nm 工藝制程已取得進展,7 nm 以下先進工藝也在有序研發中;在封裝集成環節,技術水平逐步向高端演進,九成以上技術接近或達到國際領先水平;對于裝備及材料環節,28 nm 以上制程能力逐步成熟,7~14 nm 逐步研發出來。

1.1 萬物互聯對技術發展提出創新需求

隨著萬物互聯世界的到來,集成電路面臨支撐日益發展的消費領域和工業領域智慧化要求,以及支撐智慧物聯應用多個領域的重大挑戰。這就要求集成電路更低成本、更智能化,更高效化,更綠色。傳統行業轉型升級,工業領域對智能制造轉型實現以及生產設備智能升級都對芯片水平提出了越來越高的要求;智慧城市、智慧交通車路協同、智能航運、智能安防等眾多智慧領域應用深化拓展,也在對芯片領域擴寬提出更高要求。

1.2 智能產業發展對融合發展提出更高要求

目前 5G、6G、智能汽車等應用市場已逐漸成為半導體增長的下一輪重要驅動力。智能應用對芯片的速度、可靠性、穩定性等都提出了新的需求,將帶動半導體整個產業鏈的改變,包括半導體器件、制造工藝以及測試領域。新型智能汽車作為當前發展熱點,融合了自動駕駛、車聯網、新能源等多種技術,綜合數據傳感、芯片算法、通信技術、物聯網、人工智能、大數據等技術對芯片功能融合有更高的要求。智能網聯汽車對信息安全、互聯互通、智慧節能的更高要求使得汽車制造領域技術重點從以機械制造逐步向電子信息融合技術轉變,成為拉動集成電路及半導體發展的一大動力。智慧領域的拓展應用,對集成電路智能化提出更高要求。物聯網、人工智能、大數據等技術推動芯片向更加智能化方向發展,融合物聯網、邊緣計算技術和人工智能算法的集成電路的融合發展需求將更為明顯。

1.3 面臨保障信息安全和產業安全的重大挑戰

隨著新一代信息技術逐步發展和智慧應用的逐步深入,產業對信息安全的要求更加迫切,信息安全保障也成為芯片發展的重點和難點。許多集成電路設備、材料和技術專利長期以來依賴國外,自主化程度較低,面對當前瞬息萬變的局勢,產業運行安全也難以保障。長期以來,對技術和設備的智能監管不足,信息安全隱患突出。集成電路技術是信息安全的保障基石,只有不斷提升技術水平,才能應對越來越突出的信息安全需求,不斷加快實現芯片國產化是減少信息安全漏洞的根本方法。

2 技術發展制約因素的德爾菲分析

我們就集成電路領域有關技術 9 個分領域 44 個核心技術群,前期通過專家問卷調查開展了德爾菲調研,對集成電路領域制約因素,分為“實驗室技術實現”和“技術應用推廣及普及”兩方面進行調查,問卷每類預設 9 項因素,針對每項技術,請專家選擇影響最大的因素,由此得到了制約因素影響狀況。

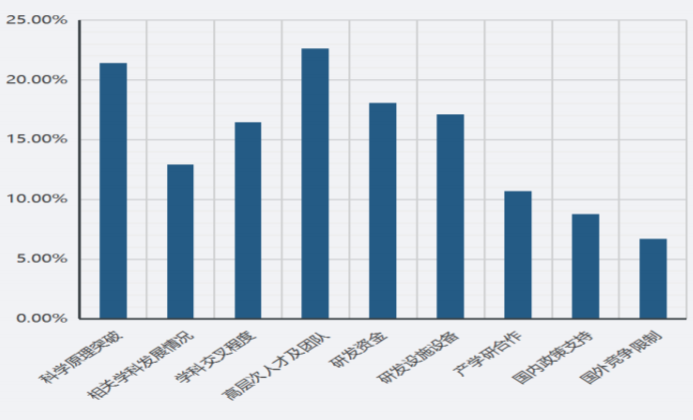

2.1 實驗室技術實現制約分析

對于調查得出的 10 項最重要技術,綜合看來調查結果(如圖 1)認為,在 9 項制約因素中,對該領域實驗室技術實現制約程度最大的三個因素是高層次人才及團隊(平均影響占比為 22.64%,即對于領域最重要 10 項技術平均每項有 22.64% 的專家認為此項因素為影響最大的因素)、科學原理突破(平均影響占比為 21.43%)和研發資金(平均影響占比為 18.09%)。

集成電路屬于知識密集型領域,技術研發需要大量高層次人才,工信部曾多次發文指出,人才短缺特別是高端人才團隊的短缺是制約我國半導體和集成電路產業發展的重要原因。科學原理突破也是主要制約因素之一,制約主要表現在摩爾定律已經走向極限,懸在集成電路行業發展之上,亟需打破摩爾定律。研發資金一直是制約集成電路技術發展的另一項重要因素,設計環節高檔 IP 核的許可費用很高,產線建設及高端集成電路設備都需要較大投入。

圖1 實驗室技術實現的制約程度

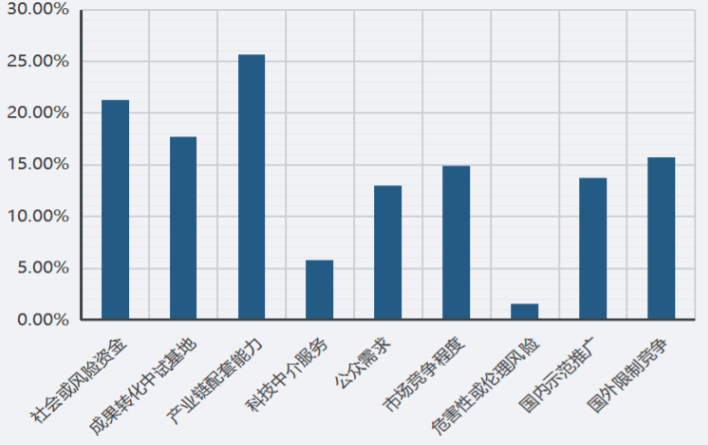

2.2 技術應用推廣和普及制約分析

調查結果認為(如圖 2),在 9 項制約因素中,對技術應用推廣方面影響最大的三個因素是產業鏈配套能力(平均影響占比為 25.66%,即對于領域最重要 10 項技術平均每項有 25.66% 的專家認為此項因素為影響最大的因素)、社會或風險資金(平均影響占比為 21.29%)和成果轉化中試基地(平均影響占比為 17.71%)。

產業鏈配套能力主要指領域內整個產業鏈的協調能力。集成電路產業鏈的配套能力制約意味著產業結構不完善,部分領域受到外部制約,存在產業鏈短板。隨著近幾年的發展,集成電路技術覆蓋面和產業水平都有明顯提高,但高端芯片技術能力、性能的穩定性和應用推廣程度等與國際領先水平還有差距。社會或風險資金方面,除了少部分企業從海外證券市場上市,其他芯片企業因為缺乏資金而難以提升產能規模。企業缺少機會獲得足夠的資金來滿足自身的發展需要,國內企業技術創新投入少,限制了企業創新能力。

圖2 技術應用推廣和普及的制約程度

2.3 各影響因素主要制約的技術

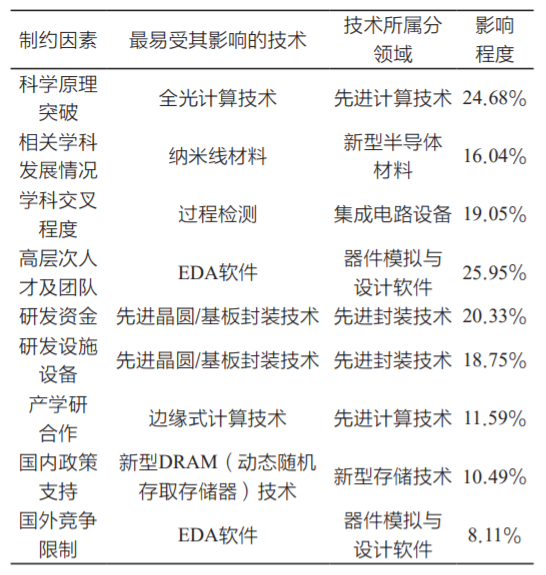

在實驗室技術實現方面,受 9 個因素制約程度最大的技術見表 1。全光計算技術等新集成電路新方向由于支撐技術發展還不夠成熟,過去不屬于主流發展方向,調查結果顯示受科學原理突破影響較大,過程檢測類技術涉及支撐技術較多,受學科交叉程度影響較大。

表1 實驗室技術實現受各項因素影響最大的技術

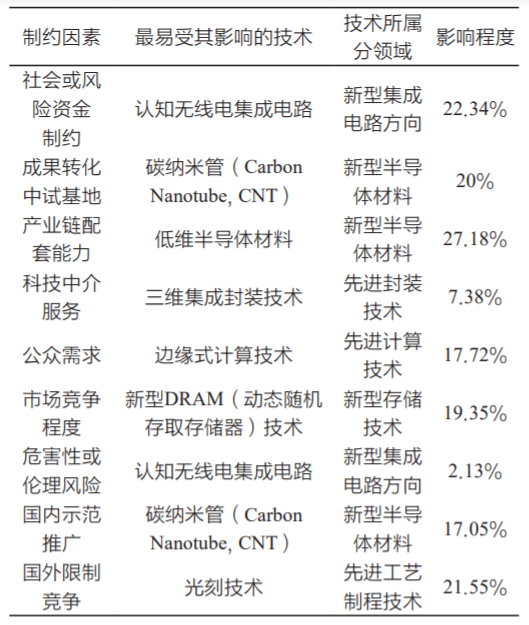

在技術應用推廣和普及方面,受 9 個因素制約程度最大的技術見表 2。新型半導體材料技術類應用推廣受成果轉化、產業鏈配套及示范應用推廣等方面制約程度較大,光刻技術受國外競爭限制制約程度較大。

表2 技術應用推廣和普及受各項因素影響最大的技術

3 主要制約因素分析

3.1 核心領域高層次技術人才短缺

高層次人才和技術人員不足對集成電路領域發展影響很大,當前人才短缺問題在不同地區和集成電路不同領域廣泛存在。數據顯示,在人才和學科發展政策支持下,在領域人才數量逐步提升的情況下,人才缺口仍然高達 20 萬。除了研發人員的短缺,技術工人、技師、高水平生產操作人員短缺情況同樣嚴峻,操作工人短缺成為包括集成電路行業在內的生產行業普遍存在的突出問題。核心技術領域高水平對口專業人才更加短缺,以光刻技術為例,國內從事光刻設備研發人員數量只有一千多人,總數還不到有些國外代表性光刻技術企業的研發人員的十分之一。不僅領域內高端人才總量不足,專業人才對口就業率也不夠高,由于行業薪資水平限制,存在向其他行業就業的現象;人才流失局面沒有得到解決,集成電路、微電子、物理電子學等相關專業教學和人才培養模式與產業發展方向相結合的程度還不夠,共同制約著人才供給水平,導致高端人才難以滿足行業發展,難以保障技術高速發展需求。

3.2 研發資金投入轉化程度低

當前,集成電路領域受到國家高度重視,集成電路產業確定為戰略性產業之一,行業資金投入總量不小,但對行業推動作用和轉化程度較低,“熱錢難用到實處”。國家和地方政府紛紛出臺大量支持政策,為行業各環節都提供了相應財政、稅收等支持政策。集成電路領域一度迎來投資熱潮,多地紛紛設立重點項目,然而項目建設領域重復、集中,存在扎堆建設,如大硅片領域、化合物半導體領域。除了領域扎堆,新建項目還存在基礎薄弱,產業能力差,與地方發展難以結合,出現“水土不服”現象,投資后項目難以出現實效。此外,領域研發投入嚴重不足。研發投入占比嚴重落后于國外企業,集成電路企業資金實力不足,英特爾研發支出達到 134 億美元,光刻機巨頭 ASML 近十年研發費用支出超過 90 億歐元,與此相比,國內企業研發投入嚴重不足,2019 年半導體行業研發投入前十的企業,中國只有華為一家。

3.3 產業鏈短板限制整體行業發展

產業鏈與供應鏈及創新機制的協同效應還不強。縱觀整個產業鏈,封裝環節與國際水平差距不大,但其他領域還有較大差距。一方面,產業某些環節短板較為明顯,對整體行業發展較為不利。EDA、光刻技術等與國外水平差距很大,長期依賴國外產品,受制于人。EDA 產品被 Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 幾家巨頭長期占據市場,國內不但產品有限,產品較為孤立、零星,產品推廣難度也很大。另一方面,產業鏈的某些環節存在著重復建設缺乏整體規劃、項目雷同、高端產品 缺乏,造成資源浪費,不利于產業鏈健康有序發展。

3.4 成果轉化及創新體系效能不夠高

高水平科技成果供給能力不足,成果轉化水平仍然不夠高,難以支撐技術高水平發展,對產業供應支撐不足。企業創新研發能力與創新生態建設都有不足,創新體系沒有形成可持續效應。自主創新能力不足,沒有形成攻關關鍵領域和核心技術的攻關機制。企業創新風險防控和保障機制不足,使得企業不愿承受高額投資帶來的風險。科研管理、科技獎勵分配等制度機制存在欠缺。

4 研究總結

近幾年來,我國集成電路發展已初步完成從無到有的過程,但還需精細化發展,轉型升級,注重高端產品和技術的培育。總體看來,當前領域資金投入不足及使用不到位和高端人才短缺仍是制約技術發展的重要因素。自主技術體系仍舊不完善,新興替代產品和技術的應用推廣程度不夠,制約著整體行業發展。面對當前困境,還需多方面發力。

探索機制,引導高校和企業形成合力,注重多學科交叉融合培育,培育創新型人才。注重培育集成電路產業核心領域人才和專業團隊。以行業發展重大需求和核心技術發展重點作為指引,培育重大項目,以此培養高端人才團隊。

集中政府和市場化力量引導多種方式的投入和支持,引導土地、設備、資金共同作為投入,培育新型研發組織,注重創新生態的融合,引入多方面資金來源共同投入。優化人才反饋機制,建立合理受益機制,培育合作共贏的產業聯合模式。推動企業、研究機構、產學研合作組織共同發力,提升創新能力。

強化自主研發能力,提升企業創新能力,打造行業和學術界聯合研發的機制,探索合作模式鼓勵大型企業開放共享機制,促進融通發展。補齊企業創新風險防控和保障機制。

參考文獻:

[1] 中國半導體行業協會.2021年中國集成電路產業運行情況[R].2022.

[2] 余文科,李芳,程媛,等.我國集成電路領域重要技術發展趨勢和技術預見淺析[J].今日科苑,2020(11):11.

[3] 李珂.中國集成電路產業發展迎來新高潮[J].互聯網經濟,2020.(8):12-15.

[4] 中國電子信息產業發展研究院等.中國集成電路產業人才發展報告(2020-2021年版)[R].2021.

[5] 朱晶,趙佳菲,史弘琳,等.2020年中國集成電路產業現狀回顧和新時期發展展望[J].中國集成電路,2020,29(11):11-16,19.

[6] 付凱晨.我國集成電路產業發展現狀及實現跨越式發展應對之策的思考[J].湖北第二師范學院學報,2021,38(5):52-58.

[7] 佚名.企業研究報告新時代的新型研發機構[J].企業研究報告,2019.

(本文轉自《電子產品世界》雜志2022年第6期)

評論