激光雷達行業專題報告:百花齊放到量產落地

1、 技術路線百花齊放,排列組合優中選優

激光雷達存在諸多架構形態,各種技術路線排列組合形成化學反應,產業高速發展, 產品百花齊放。當前自動駕駛趨勢明確,激光雷達憑借自身測距遠、分辨率高、受環 境干擾小等優勢,已經成為攝像頭、毫米波雷達等探測方式的重要補充,是諸多主機 廠邁向自動駕駛的必須品,產品從概念快速跨越至量產。作為汽車電子行業的新生 事物,無論技術路線,行業玩家均處于早期狀態,產業孕育著眾多機會和無限可能。 激光雷達通過發出激光并接收反射信號來實現對前方物體的探測,在測距方式、激 光波長、收發元器件、光束掃描等每個部分均存在多重技術方案,通過不同的技術方 案的組合,衍生出諸多產品形態,產業百花齊放,百家爭鳴。我們希望通過對技術方 案的研究,研判產業發展趨勢,給未來的投資提供幫助。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202203/432439.htm1.1、 測距原理:TOF 主流,FMCW 潛力大

測距方式通常分為兩類,TOF(Time of flight,飛行時間測距法)采用直接測量, FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave,調頻連續波技術)通過相干測量。 激光雷達測距方式可分為 TOF 和 FMCW 兩類,TOF 通過直接測量發射激光與回波 信號的時間差,結合光在空氣中的傳播速度得到目標物體的距離信息。FMCW 首先 對激光光源進行調制(調頻/調幅/調相),將激光器發出的激光分為兩束,一束作為本 振光,另一束照射到物體上返回后與本振光混頻干涉后形成一束新的激光信號,通 過對該信號的測量和一系列的計算可反推出頻率差進而實現測距,同時基于光的波 長變化(多普勒效應)可以測算出物體的徑向速度。

TOF 簡單可靠,技術成熟易于實現,FMCW 性能優前景好但短期技術存在瓶頸難 以量產上車。TOF 測距原理簡單,可靠耐用,免去分析光波頻率差異的環節,響應 速度快,在工業、消費電子、通信、軍工等領域早已廣泛應用。尤其在消費電子領域, 華為、LG、Vivo、三星以及蘋果均在產品中廣泛應用 TOF 傳感器以實現距離信息的 探測,目前,TOF 技術和產業仍然不斷演進,在激光雷達領域,TOF 仍然是主流的 測距方案。FMCW 測距性能優異,曾被美國宇航局用于幫助飛行器在月球的黑暗面 自動著陸,這種方案優勢明顯:

(1)信噪比高,測量精度和距離遠超 TOF。該方案 中本振光只會與返回的探測信號產生干涉,相當于只接收該頻率的回波信息,幾乎 不會受到外界其他頻率光線干擾,信噪比極高,甚至在直接面向陽光時仍能保持良 好的探測效果;

(2)抗干擾能力強。FMCW 方式下每個激光雷達有自己的編碼,即 使未來激光雷達數量激增,也不會出現互相之間信號串擾問題;ToF 激光雷達目前主 要依靠脈沖編碼來解決干擾問題,需要在一定時間內對脈沖進行采樣,一定程度上 會影響探測速度同時增加算法負擔;

(3)發射功率進一步降低,節能并減小對人眼 的傷害。根據激光雷雷達公司 SiLC 數據,FMCW 激光雷達發射平均功率可以比脈 沖 TOF 激光雷達低 1000 倍以上;

(4)更容易芯片化。FMCW 的低功率運行也可以 更容易做到芯片化,將硅基光電子技術和 FMCW 結合可大幅降低生產調試和裝配難 度,提升系統的性能、一致性、可靠性并降低成本;

(5)FMCW 可呈現速度信息。 助力自動駕駛算法實現更好的決策。整體而言,FMCW 技術其實在毫米波雷達、光 通信領域應用廣泛,但激光雷達場景下對性能提出了更高要求。FMCW 的問題顯著: 技術瓶頸限制上車。在激光器、調制器、接收器等的材料、設計、工藝上,以及硅光 芯片的設計和制備上都需要進一步研究和突破。具體而言,

(1)發射端激光器和調制 器研發難度高,可線性調頻的窄線寬(線寬可理解為激光色彩的純度)激光是實現 FMCW 激光雷達相干檢測的基礎,調頻過程中要求激光具有良好的線性度以及較低 的功率起伏,這對激光器和調制器提出了極高要求。據洛微科技描述,FMCW 激光 雷達發出的激光線寬通常在百萬分之一納米級別,而發出激光的功率也應達到一定 的標準以保證探測效果。此外芯片化的調制器、激光器涉及硅光子工藝,目前尚不成 熟,而采用分立器件集成又存在成本、性能等諸多問題的困擾。

(2)接收端亦需要進 行工藝的優化和改良。整體而言,技術瓶頸是限制 FMCW 快速推廣的主要原因。

產業持續探索,上車曙光初現,技術和產品進展值得關注。產業對 TOF 和 FMCW 技 術路線仍然不斷探索,TOF 領域在發射、接收端的產品性能不斷精進以提升探測效 果。FMCW 領域盡管困難重重,仍然不斷有產業公司以及投資人前赴后繼投入 FMCW 技術路線。龍頭公司如英特爾、Aurora、通用 Cruise、光學巨頭蔡司等在 2017 年甚至更早就開始布局該領域,并持續加碼。而縱觀市場上的玩家,選擇該路線的公 司創始人通常具有很強的技術背景,多數來自巨頭科技公司、通信巨頭或學術界轉 型,凸顯行業較高的技術門檻。

目前,Aeva 已經能夠將激光發射/接收/光學元器件等 整合到硅光芯片模組中,形成 FMCW 激光雷達引擎,2022 年 2 月公司推出全球首個 4D 激光雷達 Aeries II,具有相機級分辨率、超遠距離、高可靠性、4D 定位、高集成 性的優勢,量產級別產品預計在 2023 年年末實現。除 Aeva 外,海外公司如 Mobileye、 Aurora、通用、Analog Photonics、Voyant Photonics、Baraja、Scantinel Photonics、SiLC Technologies 等亦摩拳擦掌,國內主要有洛微科技、光勺科技、擎感光子等也在積極 布局。產業進展值得被緊密關注,如果 FMCW 具備可行的量產條件,有望呈現出較 好的發展勢頭。

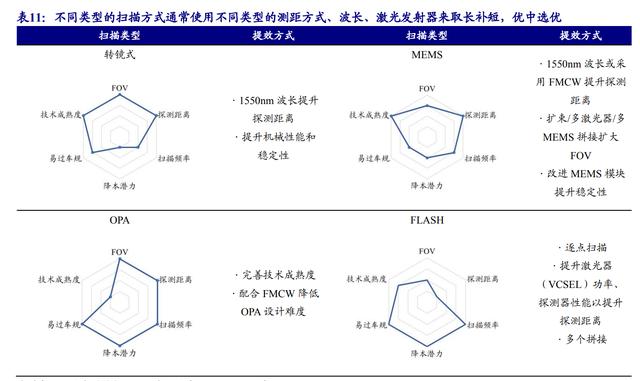

1.2、 掃描方式:技術路線繁多,產業百花齊放,遠期有望逐步收斂

產業百花齊放,遠期有望逐步收斂。光束掃描方式按照轉動部件的多少,分為機械 式、半固態和純固態,具體來看目前已經大致形成機械式、半固態的轉鏡、MEMS、 固態的 OPA、Flash 五大類。此外還有一些其他的小眾方式如光譜掃描、微動技術等 亦在持續演進。在車規級、性能更優、體積更小、成本更低的目標下,機械式基本退 出乘用車前裝市場,其余技術路線終局尚難確定,未來隨著供應鏈逐漸搭建和完善 以及產品出貨量的提升,生產成本將逐步降低,技術路線也將逐步收斂。

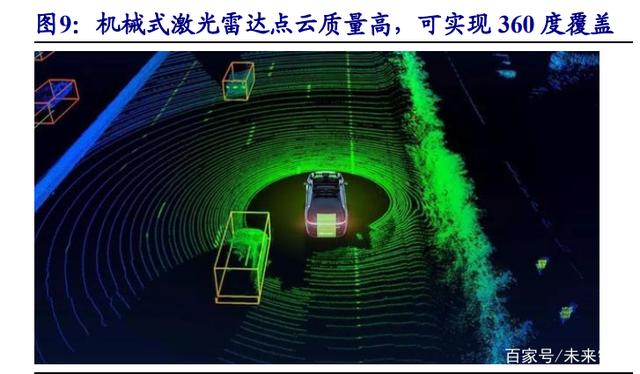

1.2.1、 機械式:性能優異,但難以滿足車規要求

機械式激光雷達性能優秀,但價格、生產效率、過車規上存在困難,目前基本退出 前裝量產市場。通過電機帶動光機結構整體旋轉進而實現對空間水平 360°視場范圍 的掃描,測距能力在水平范圍內保持一致。該方式是傳統激光雷達主要采用的技術 路線,在 Robotaxi、低速 AGV 小車上被廣泛應用。

機械式掃描的優勢在于:(1)點 云的質量較高,便于算法處理;(2)信噪比高,可實現 360 遠距離探測;(3)供應鏈 和技術成熟。但機械式通過疊加激光發射器和接收器來實現多線掃描,需要將發射 和接收模塊進行精密光學對準裝配,在主流雷達已經提升至 128 線甚至 256 線的情 況下,成本高,生產效率低,據九章智駕的采訪,行業鼻祖 Velodyne64 線產品售價 高達 8 萬美元,交貨周期超過 2 個月,一個工程師花費一周的時間僅能組裝兩臺。 此外快速旋轉的機械部件壽命在數千小時,難以滿足車規級要求,因此基本被排除 在乘用車前裝量產市場之外。行業中 Velodyne、禾賽科技、法雷奧等老牌激光雷達廠 商的初期產品均采用此方式,但在面向前裝量產市場時紛紛轉向其他技術路線。

1.2.2、 轉鏡式:性能尚可,已經率先量產上車

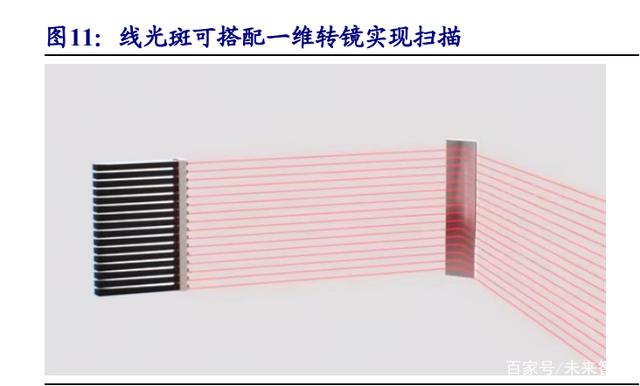

轉鏡方案是目前已經實現前裝量產上車的技術方案,在性能和穩定性上具備優勢。 相比機械式的整體旋轉,轉鏡方式使收發模組固定,只轉動反射鏡以及棱鏡進而實 現光束的掃描。根據激光光斑形狀的不同,轉鏡模式也可分為一維轉鏡和二維轉鏡, 如果采用點光斑則需要進行二維掃描,通常通過兩塊轉鏡實現,廠商如 Luminar、圖 達通等采用該路線。而線光斑可通過一維掃描實現探測,搭配一塊轉鏡即可,轉動模 塊進一步精簡,目前華為、禾賽科技、法雷奧等公司采用該種技術路線。轉鏡方案的 優勢在于結構更緊湊,穩定性高,功耗低,安裝難度相比機械式顯著減小。

早在 2017年 Ibeo 和法雷奧開發的基于轉鏡架構的 4 線激光雷達 Scala1 即實現量產,成為首 個車規級激光雷達。然而轉鏡式激光雷達在運行中要求光學轉鏡實現連續高速旋轉, 對于電機、軸承、轉鏡的配重等提出了較高的要求(電機的穩定性、可靠性、壽命、 磨損)。同時由于仍然存在較大的機械轉動部件,掃描頻率上限偏低,對惡劣環境的 承受能力以及耐久性有限,也無法通過半導體工藝大批量出貨實現降本。因此我們 認為轉鏡路線是激光雷達上車的“功臣”,仍將在相當長的時間內成為主要的技術路 線,但最終將被固態激光雷達所替代。

1.2.3、 MEMS:性能不俗,即將量產上車

MEMS 方案具備優良的性能,是另外一種目前主機廠眾多新車型所采用的技術路線。 MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)激光雷達采用高頻震動的 MEMS 微振鏡 結構反射激光實現激光光束的偏轉。該模塊將光束掃描所需的微型反射鏡、MEMS 驅 動器、MEMS 傳感器進行集成于微小的 MEMS 振鏡模塊,優勢顯而易見,運動部件 少可靠性提升、體積小、掃描頻率快,同時 MEMS 模塊可采用半導體工藝規模化生 產進而降低成本。而 MEMS 模式的問題也比較明顯,硅基 MEMS 懸臂梁振鏡結構 非常脆弱,在耐久性、抗沖擊上存在不足,容易失效。

同時由于 MEMS 振鏡轉角有 限,限制了激光雷達的視場角,需要激光雷達廠商采用光源擴束、多個激光器拼接、 甚至采用多個 MEMS 振鏡等特殊的結構來擴大 FOV,產品的結構和光路設計、安裝 調試具有一定的難度。目前,市場上 Innoviz、Aeye、速騰聚創、一徑科技等公司是 該種技術路線的代表,華為、禾賽科技等公司也在儲備相關技術。

MEMS 方案同軸和非同軸(離軸)部署特點不同,廠家根據自身需求個性化考量。 按照收發光路來區分,MEMS 激光雷達可以分為同軸和非同軸兩類,同軸方案具有 相同的輸入輸出光路,收發模塊集成于一處,發出的激光觸達被測物體后返回并再 次通過 MEMS 振鏡被探測器接收,優點在于只接收沿著原光路返回的光信號,因而 有較好的日光抑制性,信噪比高;同時接收器采用單顆 APD 即可,成本可控;如果 采用多個激光收發模組拼接,不同模組之間相對獨立,可以同時進行掃描互不干擾。 德國激光雷達公司 Blickfeld、Innoviz 等眾多公司均采用該種技術路線。

但同軸方案 中由于微振鏡口徑大小直接決定接收器能收到多少反射回來的激光能量進而影響探 測效果,所以通常盡可能的將微振鏡尺寸做大,而大尺寸的 MEMS 振鏡在穩定性、 抗沖擊性、震動頻率以及成本上表現不佳,除此之外,同軸方案需要精密光學對準, 工藝、成本和生產效率也面臨挑戰。非同軸方案即收發模塊分開部署,返回的激光 不經過 MEMS 振鏡直接進入到探測器中,可采用小尺寸 MEMS 振鏡,同時光學對 準調試的要求相對較低。如激光雷達廠商 Aeye 采用該種部署方式,將振鏡尺寸降低 到 1mm 以下,穩定性大幅提升。但該方案會面臨外部環境的光干擾,通常需要陣列 化的 APD 或者 SPAD 來實現好的探測效果,定制化的接收芯片對技術要求高,同時 也可能會產生較高的成本。

MEMS 振鏡是核心部件,電磁和靜電驅動、一維和二維掃描各有優勢。MEMS 掃描 方案中,MEMS 振鏡無疑是核心,通過小尺寸的懸臂梁結構,使反射鏡懸浮在前后 左右各一對扭桿之間,并以一定的頻率振蕩從而實現光束掃描。對激光雷達廠商來 說,振鏡的尺寸、擺角、以及掃描頻率、穩定性以及成本都是需要考量的重要指標。

(1)從驅動方式來看,MEMS 振鏡可分為電磁、靜電、熱以及壓電幾類。其中電熱驅動響應較慢,壓電驅動對溫度敏感,均不適合用于激光雷達。電磁驅動和靜電驅動 目前是市場上主流的驅動方式,其中電磁驅動具有較大的驅動力和驅動位移,由于 需要制作外圍線圈,通常尺寸較大,便于提高激光雷達性能,但在嚴苛環境下可靠性 風險也會增加,同時對溫度比較敏感。靜電驅動則利用帶電導體之間的靜電作用實 現驅動,功耗低、速度快、兼容性好,但擺角較小。

(2)從掃描維度來看,與轉鏡相 同,MEMS 振鏡也區分為一維和二維掃描,一維掃描相比二維少了一個自由度,微 振鏡的各類性能指標均有明顯提升。觀察知微傳感官網列示的產品,一維轉鏡產品 的掃描角度通常可以達到 60°,鏡面直徑可以達到 3mm,而二維轉鏡產品的掃描角 度僅為快軸 30°,慢軸 24°,且鏡面直徑為 1mm,當然考慮到線光斑自身的形態, 要滿足一維掃描要求,MEMS 振鏡的尺寸通常也需要做到更大。無論電磁、靜電、 一維、二維,技術路線沒有絕對的優劣,激光雷達廠商通常會根據零部件的特性設計 自己的光源數量和光路結構實現揚長避短。

MEMS 供應商海外領先,本土不遑多讓,技術不斷精進助力 MEMS 方案快速上車。 MEMS 振鏡的性能通常會決定 MEMS 激光雷達的性能,因此振鏡的技術指標尤為重 要,在這一領域,國內供應商已經逐步趕上海外,產業形成合力不斷向前推進。海外公司如濱松、Microvision(被微軟收購)、Lemoptix(被英特爾收購)、以色列 Maradin、 美國 Mirrorcle 等,布局早,工藝領先。產品方面,Mirrorcle 公司采用鍵合的方法, 分別加工驅動器和鏡面再進行組裝,可以生產半徑 7.5mm 的 MEMS 微振鏡鏡面,定制化開發模式下甚至能生產 9mm 半徑的鏡面產品。

國內廠商近年亦發展迅速,速騰 聚創投資的蘇州希景科技,在 2018 年量產直徑達到 5mm 的 MEMS 振鏡,采用電磁驅動,快軸/慢軸分別實現 30°/20°的光學轉角,業內領先,有力協助速騰MEMS產品的發展。蘇州知微感、無錫微奧等亦逐步開發性能優異的產品。此外由于 MEMS 振鏡的性能指標和激光雷達本身的設計高度關聯,同時價格昂貴,眾多廠商開始自 研或者尋找供應商并形成相對緊密的關系來保障供應鏈,強化自身壁壘,降低成本。 這其中 Innoviz、Blickfeld、禾賽科技、嶺緯科技均自研布局 MEMS 微振鏡,速騰聚 創則投資設立了蘇州希景微機電,該公司依托蘇州納米所的研發優勢,產品性能逐步超越對手。亦有公司通過外部采購第三方 MEMS 振鏡為自己產品所用。(報告來源:未來智庫)

1.2.4、 OPA:性能優穩定性好降本空間大,但技術壁壘高難以量產

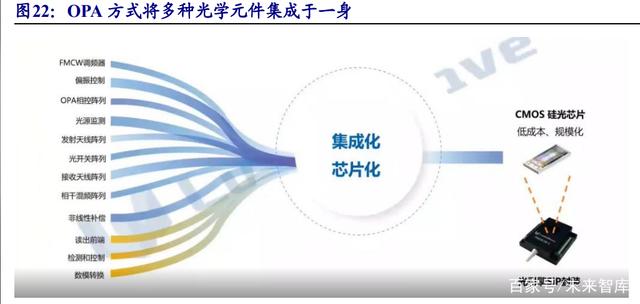

OPA 掃描方式性能優異,易與 FMCW 結合,產業和學術界積極探索,但量產仍有難度。OPA(Optical Phased Array,光學相控陣)掃描方式運用光的相干原理,采用 多個光源組成陣列,每個光源相當于多縫干涉中的狹縫,利用光的干涉形成類似棱 鏡的折射效果,通過實時調節陣列中每個單元之間相位差即可控制激光光束的方向 實現掃描。實現光學相控陣的方法有很多,目前以硅基光子集成技術為主。該方案通 常將激光直接輸入至光波導芯片,經過分光器構成的功分網絡將光束分散到各個移 相器中,利用介質材料的熱光/電光(載流子色散)效應對經過每個移相器的光進行調制,再傳導至波導光柵形成的天線陣列對外發射。

目前,眾多研究機構和公司如加 州大學、MIT、英特爾、根特大學、哥倫比亞大學、中科院半導體研究所、西安光機所、Analog Photonics、Voyant Photonics 等均展開深度研究并取得一定成果。而 OPA 硅光在技術上與 FMCW 具有非常好的共通性,可進行進一步集成。在 2019 年麻省 理工學院和加州大學伯克利分校的一項研究中,采用特殊工藝將硅基 OPA 芯片、相 干檢測模塊以及 CMOS 驅動電路進行了晶圓級集成,大大減小了激光雷達的體積, 這一方案也被眾多激光雷達廠商采用。

光學相控陣掃描方式通常被認為是激光雷達終極目標。該種方案優勢顯著:(1)純固態,體積小,易過車規,去掉了所有的機械掃描部件甚至光學元器件;(2)標定簡 單,安裝校準成本幾乎可以忽略不計;(3)掃描頻率高,一般可達到 MHz 甚至 GHz 的掃描頻率;(4)掃描精度高,可以達到千分之一度量級以上;(5)探測靈活,目前對感興趣的目標區域可以進行高密度掃描,安全性提高,節約算力;(6)降本潛力大, 可以采用半導體工藝規模化生產,同時結合硅光技術可以很容易和芯片化的收發部件結合,替代復雜的光路、透鏡、收發模組等,進一步降低成本。除此之外,據國科光芯董事長劉靜偉表述,利用通信領域的多波段分束/合束技術,OPA 方式還可實現多波段同時掃描,進一步提升點云密度和探測效果。

優點之外,該方案的挑戰也較為明顯:

(1)光學損耗:由于光在從外部光纖/激光器進入到光芯片、在光芯片中傳輸、以及 照射到光柵上扭轉方向垂直向外發射的過程中都會產生較大的損耗。損失掉的光會 轉化成熱,容易燒損精密的光柵結構。做大光柵天線陣列的過程中,芯片中的總線光 波導能承受的功率亦經受考驗,對光芯片材料的選擇和結構的設計提出了更高的要 求,目前部分方案采用硅基-氮化硅結合的方式提升芯片的發射功率;

(2)視場角(旁瓣干擾):相控陣芯片發射的光束經過互相干涉后除形成主方向的探 測光束(主瓣)之外,還會形成其他方向的光束(旁瓣),通常情況下,使用 OPA 芯 片探測過程中會將旁瓣遮擋來保證主瓣不受干擾,因此主瓣和旁瓣之間的角度也決 定了該 OPA 激光雷達的視場角。而光學相控陣中的天線陣列(小光源)的密度越高, 旁瓣和主瓣之間的夾角越大,意味著激光雷達的視場角也越大。但天線陣列的密集 分布將伴隨著信號串擾、散熱、以及移相器的布置等問題,考驗開發者的設計和工藝 制造能力;

(3)工藝和集成:硅光芯片技術可以和 CMOS 工藝完全兼容,但仍然需要一些特色 工藝的開發,難度高于傳統 CMOS 工藝。而如果想激光器芯片要將電信號轉化為光 信號產生激光,和傳輸光子的光波導通常采用不同的材料。以常見的硅光芯片為例, 如何將三五族材料制作的激光器通過混合集成(采用倒裝焊等方式直接放置或者晶 圓鍵合等方式將預先制作好的三五族半導體激光器與硅基片集成封裝)或單片集成 (直接在硅基片上生長三五族材料激光器)的方式集成到硅基片,抑或采用分立的 激光器和光芯片耦合到一起,并保證激光的模場、熱場、折射率匹配都具有較高的難度。

目前激光雷達玩家中,LightIC、Quanergy、Analog Photonics、Voyant Photonics、Scantinel Photonics 等均致力于 OPA 路線的開發,國內的洛微科技、力策科技、國科光芯、相 點科技等公司亦在不斷突破。但也應看到,曾經被認為是激光雷達之光的 Quanergy, 獲得眾多投資者和下游客戶的追捧,至今產品仍然難以達到規模化量產并達到客戶 需求。我們認為 FMCW+OPA 或許是激光雷達的終點,但到達終點仍需假以時日。

1.2.5、 Flash:簡單耐用純固態,改良方案不斷涌現,探測距離仍待提升

Flash 激光雷達簡單易用,但探測距離限制下適合用于補盲。Flash 路線類似于照相 機,在特定時間發射出覆蓋整片探測區域的激光,通過面陣化的接收器完成對周圍 深度圖像的繪制。該技術路線消除了所有運動部件,容易過車規,且可以采用芯片級 工藝,成本相對較低,此外掃描速度快。缺點在于面光源能量分散,視場角和探測距 離此消彼長,難以實現遠距離探測。大陸集團在 2016 年收購激光雷達廠商 ASC 后 發布了全球首款 3D Flash 激光雷達 HFL110,現已量產上車。由于 Flash 激光雷達探 測距離有限,難以滿足遠距離探測的要求,通常在補盲場景下使用。

Flash 技術不斷改進,探測距離有望逐步提升。除去大陸等廠商外,另外一類 Flash 路線廠商如 OUSTER、OPSYS、IBEO 等公司采用逐點/逐行掃描 VCSEL+SPAD 陣列 實現 Flash 方式探測,并通過控制光束形狀或激光發射陣列的開關方式等改進,來提 升 VCSEL 的發射功率,同時配以其他技術提升探測距離。如以色列激光雷達公司 Opsys Tech 推出 Micro-Flash 技術,采用可尋址的 VCSEL 陣列,讓 VCSEL 以極高 的頻率逐個發光,每個發光點發射的激光經過一系列透鏡后返回照亮特定的 SPAD 陣 列像素,通過 TOF 方式感知距離,進而實現類似掃描的探測效果。

據 OPSYS 公司 官網顯示,目前的產品 SP2.5 可在 10%反射率的情況下實現 150 米的探測距離,分 辨率達到 0.1°*0.1°。模組形式由兩個 VCSEL+一個 SPAD 組成,成本低,靈活度 高,可以以任意方式進一步組合形成豐富的解決方案。目前公司已經和韓國 SL 簽約 供貨協議,并在 2022 年 2 月和華域汽車達成合作協議推進激光雷達技術合作。國內奧比中光控股子公司奧瑞達也采用了類似的方案,采用多節可尋址 VCSEL 和 SPAD 實現低激光功率下的遠距離探測。

1.2.6、 其他方案:各類路線天馬行空,不乏或頭部客戶青睞產品

事實上除了以上五種常見的掃描方式之外,玩家們進行了諸多探索,推出了各類天 馬行空的技術路徑,其中不乏接近量產的方案。

Micro-motion(MMT,微動技術):由 Cepton(賽瞳科技)提出并使用,該方案將接 收端和發射端連接,并保持光學共軛,通過電磁控制收發模塊震動,類似車內喇叭震 動的方式,實現光束掃描。該方案沒有摩擦、可靠度高、可實現大視場角掃描、功率 低、成本相對可控、體積小,具有較為明顯的優勢。目前 Cepton 已經獲得了通用汽 車下一代自動駕駛輔助系統——Ultra Cruise(超級巡航)的訂單,通用汽車的 Ultra Cruise 計劃從 2023 年開始部署,目標覆蓋 95%以上的駕駛場景。此外公司還和日本 小糸車燈合作,將把激光雷達集成到大燈中。

光譜掃描技術(Spectrum-Scan):由澳大利亞激光雷達公司 Baraja 推出,利用不同 波長的光在介質中折射率的不同,在紅外波段快速切換光的波長實現掃描效果。該 方案沒有運動部件,成本低廉,更容易適應惡劣的環境。此外公司還采用了隨機調制 連續波(RMCW,類似 FMCW)方式測距,計劃 2022 年推出樣品,2023 年實現量 產的激光雷達產品 Spectrum HD 可在 10%反射率下實現 230 米以上探測距離。2021 年公司和維寧兒達成合作協議,維寧兒將開發、銷售和集成 Baraja 的雷達產品來服 務于其汽車市場客戶。不過該方案中的多光譜激光器加工難度大成本高,且想實現 大范圍視場角具有一定難度。而公司的 CEO 和 CTO 均曾經在全球光通信巨頭 Finisar 負責開發多色激光器(用于通信領域波分復用等場景),具有較強的技術背景。

1.3、 激光發射:EEL 憑借高功率密度目前占據主流市場地位

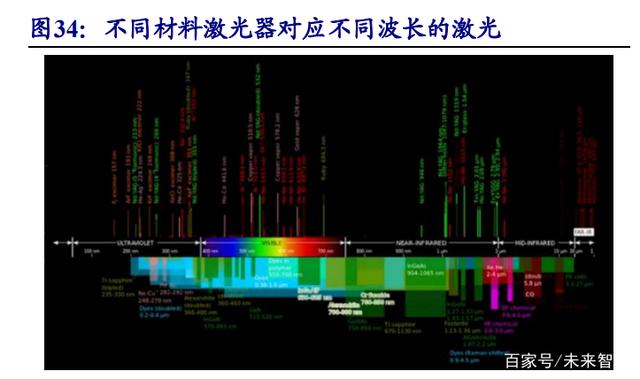

激光發射器影響激光雷達產品的核心性能。激光器的原理是增益介質(工作物質)通 過吸收激勵源(泵浦源)的能量而產生光子,通過光學諧振腔的放大形成激光光束。 增益介質和光學諧振腔共同決定了所發出激光的波長。對于激光雷達激光器而言, 性能上希望激光器實現較高的發射功率密度、較低的溫升、較小的溫漂系數、以及 較高的光束質量等指標,成本上希望本身激光器的加工以及后續的配套都能實現低 成本化。

(1)功率密度:功率密度決定同樣尺寸的器件能發出多強的激光。目前供應商均致力于通過多節方案,即將半導體激光器內的多個有源區通過隧道結串聯起來,來成 倍提升功率,同時大幅提高器件發光效率。

(2)溫漂系數:半導體均存在一定的光熱效應,不同溫度下,激光器發出激光的波 長會有微小的漂移,漂移的幅度被稱為溫漂系數。實際應用中,激光雷達前端的濾波 片亦需要將這部分“漂移”的波長范圍考慮在內,被迫提升濾波寬度,影響激光雷達 的信噪比。因此激光器廠商們亦致力于通過各種方式降低激光器的溫漂系數。

(3)光束質量:即光斑的形狀和能量分布,最好是規整圓形以方便測距使用。

(4)光譜寬度:又稱為激光線寬,即激光的色彩純度。激光雷達接收端會用濾波片 將其他波長的光過濾掉,探測激光的線寬越窄意味著抗干擾性越強,信噪比越高。

(5)生產成本:希望結構簡單成本低,同時集成容易可批量化生產。

EEL 是目前主流,VCSEL、光纖激光器份額有望提升。目前,激光雷達的激光發射 器通常有三種形式:半導體邊發射激光器(EEL)、半導體垂直腔面發射激光器 (VCSEL)、光纖激光器。通常 905nm 波長激光可選擇半導體激光器。這其中,EEL 激光器憑借其成熟的產品和供應鏈體系,極高的功率密度,成為目前主流的激光器 形式。半導體激光器中 VCSEL 除功率密度較 EEL 低外在線寬、溫漂系數、光束形 狀等指標上均優于 EEL,未來有望逐步實現對 EEL 的替代。成本上,生產成本方面, EEL 激光器由于激光從側面發射,使用過程中需要進行切割、翻轉、鍍膜、再切割 的工藝步驟,需要單顆一一貼裝,而 VCSEL 發光表面和半導體晶圓平行,易于采用 半導體工藝生產,精度層面由半導體加工設備保障,無需單個激光器單獨裝調;

配套 成本方面,由于 EEL 發射的光斑為橢圓形,整形難度較高,并且需要分立的光學器 件進行光束整形,依賴產線工人的手工裝調,成本高一致性難以保障。而 VCSEL 易 于和面上工藝的硅材料微型透鏡整合,成本較低。目前禾賽科技和 Lumentum 合作已 經在 AT128 轉鏡式遠程雷達上搭載了 VCSEL 激光器。未來隨著 VCSEL 技術的發 展,我們認為其有望逐步對 EEL 實現替代。

1550nm 光纖激光器有望擴大份額并降價,但整體成本仍將高于 905nm 的半導體激 光器。在 1550nm 波段,需要采用銦鎵砷/磷化銦半導體,該材料所制備的半導體激 光器的發光功率無法滿足要求,通常采用光纖激光器。光纖激光器由種子源、泵浦 源、以及增益光纖構成,所生產的激光光束質量優異,功率高,但價格也較為高昂。 未來隨著 1550nm 波長激光使用范圍的進一步擴大出貨量提升,光纖激光器的成本將 出現一定程度的下降,但受制于材料本身的成本,1550nm 光纖激光器的價格最終仍 難以降至 905nm 半導體激光器的水平,有望成為高端產品的解決方案。

供應商海外龍頭公司領先,國產替代可期。目前市場上海外巨頭歐司朗、Lumentum、 II-IV Finisar、Lumibird 等公司憑借領先的產品性能占據主導地位,以溫漂系數為例, 歐司朗有望在 2022 年發布溫漂系數 0.07nm/℃的 65 瓦 EEL 激光器,超越目前溫漂 系數普遍在 0.3nm/℃的產品。而國內公司目前也逐漸趕上,領先的半導體激光器廠 商如長光華芯、睿熙科技、檸檬光子、瑞識科技、瑞波光電子、縱慧芯光亦有豐富的 產品布局。目前長光華芯的五結 940nm 波長 VCSEL 激光芯片,峰值功率已經超過 75w。光纖激光器廠商方面,本土公司表現優異。

海創科技、光庫科技、昂納科技等 具備相關產品量產能力,昂納科技收購加拿大 ITF 和法國 3SP 公司(前身為阿爾卡 特光電事業部),形成了從光芯片、光器件、1550nm 光源模組的業務布局,2021 年 公司甚至發布了自己的激光雷達整機產品。目前公司的 1550nm 光纖激光器已經開始 量產,激光雷達整機也計劃于 2023 年定點。未來隨著國產產品性能的提升以及激光 雷達公司降本壓力的來臨,國產激光器廠商將大有可為。

1.4、 接收元件:SPAD/SiPM 有望替代 APD 成為主流

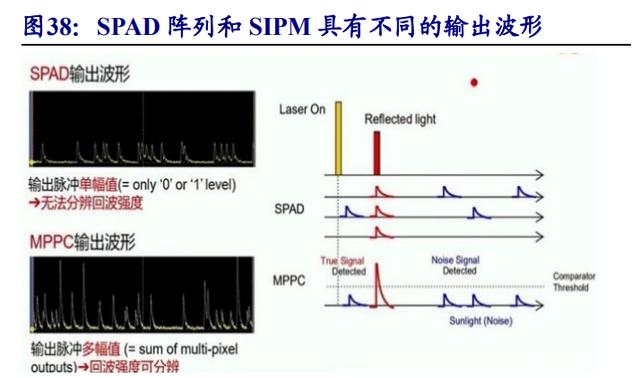

接收元器件同樣是決定激光雷達性能的核心零部件之一。探測器的靈敏度、是否能 獲得光強信息、價格、接收器的信息處理效率都是廠商需要斟酌的內容。接收元器件 通常有三類,PIN 光電二極管、工作在線性模式下的雪崩二極管(APD)、工作在蓋革模式下的雪崩二極管(SPAD,亦稱為單光子探測器)。其中 PIN 光電二極管直接 通過半導體光電效應獲取光強信息。雪崩光電二極管通過施加高的反向偏置電壓, 當光子撞擊二極管中材料的過程中產生碰撞電離(雪崩效應),光電二極管即可顯示 出內部電流增益效應,進而實現探測效果的放大。

(1)PIN:價格低廉,結構簡單,響應速度快,但沒有增益,靈敏度有限,部分 1550 波長激光雷達會使用。

(2)APD:輸出電流與入射光子數量呈線性關系,相當于一個具有增益的光電二極 管,可以探測光強,但靈敏度稍弱。

(3)SPAD:工作電壓在雪崩電壓以上,每個入射的光子都會觸發雪崩效應,靈敏度 極高,甚至可以探測單個光子,但由于其工作于臨界狀態,只能識別開關兩類信號, 無法獲取強度信息,因此通常采用陣列的方式,利用多個傳感器感知到光子的機率 來間接獲得光強信息。

SPAD 陣列通常可分為兩類:一類直接將單獨的 SPAD 組成陣列,通過光子出現的頻 率來測算光場強度,該種方式靈敏度高,但后端的電路復雜度也略高。另一類則將 SPAD 并聯,成為一個單獨的模塊,進而可以探測到光強信息,稱為 SiPM 或 MPPC, 靈敏度略低于 SPAD 陣列但邏輯電路也較 SPAD 陣列簡單。在 SiPM 和 SPAD 陣列之 間,廠商通常通過不同的需求來適配不同種類的產品。

905nm 波長下 SPAD 有望逐步替代 APD,定制化成為廠商首選。探測器能探測到的 波長取決于自身使用的材料,硅基通常配合 850nm、905nm、940nm 等波段的激光,而 1550nm 波段的激光則需要銦鎵砷等材料探測。硅基材料的晶圓成熟,成本低,而 銦鎵砷等材料由于工藝難度、晶圓尺寸和使用場景的限制,成熟度沒有硅基高,成本 較高。

(1)在 905nm 波段,SPAD 的工作電壓低,可采用低壓電路,價格低廉,靈敏度高, 且后端的處理電路相對 APD 更簡單,采用陣列化的方式,探測效果逐步可以媲美甚 至超越 APD,隨著 SPAD 陣列的規模不斷做大,該產品路線已經日益成為玩家們首 選。

(2)在 1550nm 波段,銦磷半導體制備難度高導致銦鎵砷 SPAD 產品不成熟,廠商 通常使用線性 APD 或者線性 APD 陣列作為探測元件,成本較高。

接收端老牌玩家優勢顯著,國產替代逐步推進。在探測器領域,市場上主要玩家有 老牌的濱松、安森美、索尼等,而傳統相機生產商佳能等亦躍躍欲試。海外玩家在光 學傳感器領域具備深厚的積累,在設計、工藝上具有顯著優勢,對高像素大面積光學 傳感器陣列的生產經驗豐富,索尼在 2021 年 CES 展出了名為 IMX459 的 SPAD 激 光雷達傳感器,將像素數量推升至 11 萬,遠超現有產品,此外該產品采用雙層電路, 將每個邏輯測距電路與單獨的 SPAD 像素鏈接,傳感器可以直接輸出深度數據,大 幅提高相應速率。而濱松作為傳統激光雷達傳感器龍頭,無論產品性能還是種類均 有顯著優勢。

我們預計激光傳感器領域,老牌海外長廠商仍將保持領先地位。而國內 公司目前也逐漸趕上,廠商如靈明光子、南京芯視界、阜時科技等已經有成熟化的產 品推出,并開始獲取訂單。此外由于激光雷達發展的時間較短,市場上成熟的車規級 產品有限,部分激光雷達廠商根據自身的需求定制化生產陣列化、集成化的 APD 和 SPAD 產品,未來一段時間,接收模塊無疑仍將是激光雷達廠商高度重視的領域,技 術和產品均將不斷迭代。

1.5、 光學元件:最容易國產替代的部分

產品不可或缺,目前已經基本實現國產替代。在激光雷達中,通常需要光學元器件, 激光雷達通常使用半導體激光器,而半導體激光器發射的光束通常需要進行光學整 形、分束等步驟,形成激光雷達所需的光斑,同時在激光的接收端也需要透鏡、反射 鏡等實現光的收集。而在轉鏡方案中,轉鏡本身亦是重要的光學元器件,其質量影響 著整個激光雷達的掃描和探測效果。

此外,由于環境光的光譜較為復雜,通常需要窄 帶濾光片將激光雷達所發射波長以外的光過濾掉,以減少激光雷達受到的干擾,提 升信噪比。目前,超窄帶濾光片生產要求較高,全球高級精密光學解決方案龍頭 Viavi 等產品性能優異,國內永新光學等公司亦有布局。激光光束整形、透鏡、以及轉鏡等 光學元器件,目前國內有較為成熟的供應商,企業如炬光科技、舜宇光學、騰景科技、 藍特光學、福晶科技、天孚通信、水晶光電等均能提供達到量產需求的產品,并且仍 然在不斷導入。(報告來源:未來智庫)

1.6、 處理芯片:模擬、計算并存,集成化為最終趨勢

激光雷達中模擬、數字芯片并存,未來有望集成到單個 ASIC 或者 SOC 中。信號處 理芯片方面,通常的架構下有模擬芯片和數字芯片(主控芯片)兩類。模擬芯片主要 用于收發端,通常發射端每個激光器需要鏈接一個驅動器實現激光的脈沖式發射和 編碼。接收端根據探測器種類不同需要使用不同的芯片,主要負責激光雷達中光電 信號轉變、電信號實時處理等功能,包含模擬信號放大器(TIA)、數模轉換器、時 間數字轉換器等。

最終主控芯片完成光電的處理進而輸出點云信號,該過程通常采 用 FPGA 來實現,亦可通過 MCU、DSP 等模塊來實現。供應商方面,模擬芯片的主要供應商有 ADI(亞德諾半導體)、TI(德州儀器)等,國內圣邦微電子、矽力杰等 亦具備供貨實力。MCU 主流供應商有瑞薩、英飛凌等,DSP 主流供應商包含德州儀 器、亞德諾半導體等。由于激光雷達模擬芯片技術難度相對有限,且廠商之間尚無統 一的設計標準,因此考慮到適用性和降本需求,眾多激光雷達廠商開始自研 ASIC 或 SOC 芯片將以上功能集成到單個芯片中。

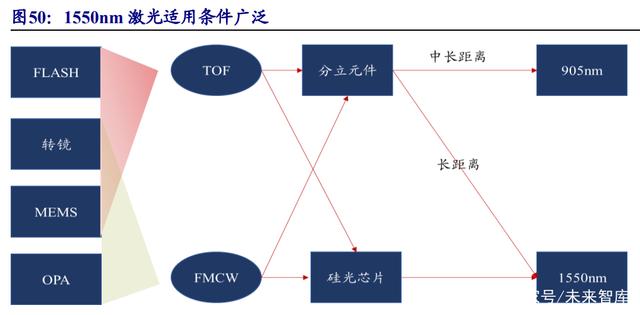

1.7、 掃描波長:905nm 為主,1550nm 潛力大

905nm 簡單實惠應用廣,1550nm 性能強勁價格高,兩者預計將長期共存。選擇激光 波長需要考慮到以下幾點:功率問題,通常由其對人眼的安全性決定;外界光的干擾 情況;激光器本身的制備難度和成本問題等。目前 905nm 具有成熟的供應鏈體系和 低廉的成本成為當前激光雷達路線的主流,1550nm 波長具有性能優勢發展潛力大。

(1)人眼安全: 905nm 波長的激光接近可見光,可穿透人眼的透明部分直達視網 膜,這期間人眼屈光介質能將入射光束匯聚成極小的光斑,灼傷風險大。而 1550nm 激光在經過人眼角膜等部分就被大量吸收,不會觸及視網膜。據高工智能汽車數據, 1550nm 波長的激光在同等人眼安全要求下,可以采用比 905nm 激光雷達高 40 倍以 上的發射功率,進而大幅提升探測距離。圖達通、Luminar、Aeye、一徑科技等采用 1550nm 方案的公司,旗艦產品探測距離通常在 200 米以上,最遠甚至達到 500 米以 上,而采用 905nm 激光方案的產品探測距離通常在 150-200 米以下。

(2)抗干擾性:1550nm 所在的波段太陽輻射強度相對較弱,同等條件下面臨的光 干擾較 905nm 更小,可獲得更好的探測效果。

(3)硅光芯片適配度:1550nm 激光可在硅基介質中傳播,是光通信中最常見的一 種波長,可完美的與硅光產品配合,更容易實現芯片化。

(4)成本和生產效率:1550nm 須采用光纖激光器來提升光束質量和功率(種子源、 泵浦源、摻鉺光纖等構成)。相比 905nm 激光器可直接采用半導體激光芯片耦合封裝 制備,1550nm 光纖激光器結構復雜。在接收端,1550nm 波段的激光需要采用昂貴 的銦鎵砷等材料的探測器。且 1550nm 光纖激光器供應鏈成熟度仍然不高,產品良率 也仍需提升。導致其整體成本遠高于 905nm 激光器,這也是制約 1550nm 激光上車 的主要原因。

2、 玩家致力于打造六邊形戰士,產業路徑逐漸明晰

2.1、 性能、成本、車規要求是激光雷達追求的終極目標

性能、成本、滿足車規要求是激光雷達發展的核心要素。核心性能上,探測距離、視 場角、掃描幀率、測量精度、點云規整度都是考量的重要因素。由于激光雷達本身就 是為了彌補攝像頭在特定條件下探測效果的不足,因此需要讓激光雷達在面對低反 射率、微小的物體(如輪胎、雪糕筒等障礙物)的時候具有較好的探測能力,同時在 探測距離和精度上也要達到遠超攝像頭的效果。成本方面,大量上車的前提是將成 本做低。這部分分為人工成本和物料成本,取決于廠商的技術路線選擇和量產能力 的高低。此外更加重要的指標是車規級的要求,汽車的工作環境惡劣,穩定性要求 高,這也是激光雷達面臨的核心挑戰之一。

各大廠商權衡利弊以生產出各方面性能都及其優異的“六邊形全能戰士”。實際情況 中,收發元件、測距方式、掃描方式、激光波長等不同領域的不同技術方案各有優劣, 為了滿足前述三大方面的要求,激光雷達最終路線的選擇通常是對各種路線本身特 點的取舍和平衡。比如 MEMS 方式最大的瓶頸在于:視場角小以及穩定性難以保證。

廠商們則通過采用多個激光器、激光擴束、甚至多個 MEMS 拼接等方式解決以上問 題,與之相伴,成本也會被推高,但由于 MEMS 振鏡可以采用半導體工藝規模化生 產降本,故整體成本仍然可控。再如 OPA 方式目前的瓶頸在于 OPA 芯片性能難以提 升,一個重要的原因是薄弱的光柵芯片難以承受大功率激光的照射。而 FMCW 測距 方式通過發射極小功率的激光即可以滿足高精度測距的要求,此外 FMCW 激光調制 技術以及硅光芯片制備技術和 OPA 芯片高度相似,因此通常 OPA 將和 FMCW 以組 合的方式出現在激光雷達方案中。車企致力于打造各方面性能均極其優秀的“六邊 形戰士”,但實際上哪個技術路線能走出來目前均未可知,觀察整車廠定點情況或為 較好的方式。

2.2、 轉鏡和 MEMS 路線將成為一段時期內的主流,FMCW+OPA 面向 星辰大海有望成為激光雷達的終局

車規、成本、性能綜合考慮,中短期內長距離激光雷達將以轉鏡和 MEMS 路線為主, Flash 激光雷達用于近距離補盲,而遠期 FMCW+OPA 或將成為終極方案。產業發展不會一蹴而就,技術路線也不會始終處于發散狀態,到某個時點隨著產業鏈的收 斂,技術路線最終會走向統一。就投資而言我們認為應當把握節奏,以量產配套為依 據。當前,OPA+FMCW 尚且遙遠,MEMS/轉鏡產業鏈和 Flash 產業鏈已經獲得諸多 訂單,且技術水平仍然不斷精進,有望在一段時間內誕生足夠的投資機會,值得積極 關注。

中短期:以當前量產產品以及配套定點來看,轉鏡產品已經一馬當先率先上車,法雷 奧的 Sacla1 和 Scala2 早已分別搭載于奧迪 A8、奔馳 S 級轎車,據太平洋汽車網統 計,Scala 系列激光雷達出貨量已經超過 15 萬件。龍頭激光雷達廠商中,華為、圖達 通、禾賽科技、Luminar 等公司均有采用轉鏡方式的激光雷達,目前已經獲取眾多定 點。MEMS 由于微振鏡掃描速度遠高于轉鏡,同時半導體工藝規模化生產下 MEMS 振鏡具有較高的降本潛力,成為后起之秀。據汽車之心描述,采用 MEMS 方案的速 騰聚創已經獲得威馬、小鵬、廣汽等 40 多家車企的定點,產品將于 2022 年開始量 產。

此外 MEMS 廠商一徑科技憑借 1550nm 激光+MEMS 的技術路線,可實現超遠 距離測距,目前亦呈現較好的發展態勢,獲得英特爾、小鵬、百度、國汽智聯等資方 青睞,并獲得元戎啟行等公司定點。Flash 激光雷達由于易過車規、技術成熟、價格 低廉,則適合作為補盲產品搭配遠距離激光雷達使用,目前大陸集團可自行生產 3D Flash 激光雷達 HF110,同時投資 MEMS 激光雷達廠商 Aeye 形成遠近一體解決方案 能力。

遠期:OPA+FMCW 的方式由于其采用整體芯片化的生產模式,收發、掃描甚至計算 模塊都可集成至單個硅光芯片上,純固態可以滿足車規級要求,芯片化生產可以大 幅降低成本,同時在性能上將突破現有固態、半固態激光雷達的極限,在探測距離、 抗干擾、掃描幀率上有質的飛躍,甚至可以實現同時追蹤百個目標等功能,產業學術 界共同發力下,我們認為或將成為激光雷達的終局。

2.3、 1550 解決激光雷達距離恐懼癥,有關供應商有望迎機會

目前激光雷達以 905nm 為主,未來 1550nm 激光雷達份額有望擴大。1550nm 波長 的激光有幾大明顯的優勢:

(1)探測距離遠。激光雷達探測距離的提升無非采用三 種方式:提升激光器發射功率、提升探測器靈敏度、采用 FMCW 方式替換 TOF。由 于 905nm 受制于人眼安全限制,發射功率有限,而部分情況下其該波長下返回的激 光會被背景光淹沒,除非大幅提升探測器靈敏度,否則很難進一步提升探測距離,而 采用 1550nm 波長激光提升發射功率是最有效的方案之一;

(2)FMCW 測距方式下 1550nm 波段激光解決方案更成熟。光通信領域已經使用 1550nm 激光多年,收發、調制等零部件供應鏈成熟。

(3)1550nm 激光可以在硅波導中傳播,便于硅光芯片集 成。無論 FMCW 還是 TOF 未來都將走向硅光集成,通常情況下 1550nm 更適合于在 硅光領域使用。而目前制約 1550nm 波長激光的主要因素在于激光器結構復雜、價格 高,未來規模有效擴大后有望逐步下降,該領域國產供應商繁多,有望帶來較大的投 資機會。

評論