孫正義組局出售ARM:英偉達的野心、華為的危機

此刻,全球芯片產業鏈牽一發而動全身。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/202007/416185.htm上周有媒體報道稱,當前軟銀正在尋求將RAM出售,或者通過公開募股(IPO)使其重新上市。今日,據彭博社報道,知情人士稱,最近幾周,美國芯片巨頭英偉達可能會與ARM交易達成一致。

除了英偉達,三星、蘋果也是潛在收購者,或通過收購Arm搶占AI終端市場。

早在2016年,軟銀斥巨資收購了當時英國最大的上市科技公司的ARM,主要是看中了ARM架構的低功耗優勢,以及其在移動設備上占據絕對壟斷地位。軟銀認為,ARM將會成為物聯網時代的的引領者。軟銀掌門人孫正義曾表示:"我把ARM視為我一生中最重要的交易"。

誰也想不到,幾年后,孫正義為英偉達、三星、蘋果組了個局,急于出手ARM。

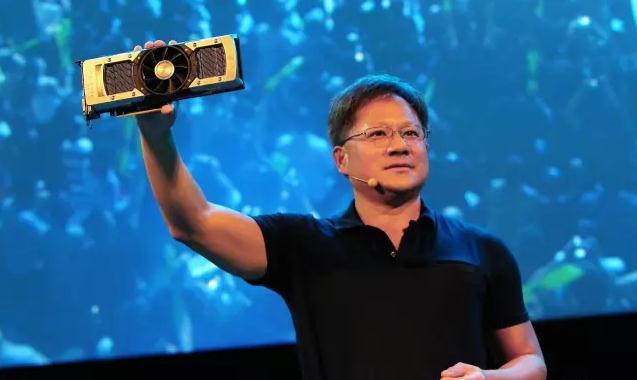

英偉達的野心:進軍AI終端市場

其實,英偉達有意收購ARM并不令人意外。

早在3月11日,英偉達宣布收購以色列芯片廠商Mellanox Technologies。在此次收購中,英偉達擊敗了對手英特爾公司,以期擴大數據中心和人工智能業務。

7月12日,英偉達宣布收購Deep Instinct公司,以進一步加強在人工智能領域的優勢。

事實上,曾以提供游戲芯片聞名的英偉達,現在正在通過買買買的方式,不斷加碼對人工智能領域的投資,除了上述收購之外,英偉達還投資了包括Datalogue、ABEJA、Fastdata等在內的八家人工智能領域的公司。

為何英偉達想要競購ARM,原因包括幾個方面:

首先,目前ARM是全球最大的IP技術授權廠商,蘋果、三星、華為海思等芯片設計都要基于ARM架構,一旦ARM被英偉達收入囊中,英偉達可以實現對AI終端市場的滲透。

其次,當前,全球云端AI芯片市場英偉達一家獨大(尤其是訓練端),主要原因是英偉達GPU產品線豐富,編程環境成熟,產品支持市場上主要的開發框架和語言,廣受AI開發者好評。

而Arm的定位,正好能在英偉達的優勢產品GPU與ARM CPU上產生非常好的互補性。

試想英偉達把GPU和AI都融入到自己的指令集和生態中,成功收購ARM,服務器上就不用買兩家的產品,開發效率也會高很多。

華為的危機:悲觀情緒后的有利信息

這邊英偉達打著如意算盤,另一邊,在美國不斷打壓華為的背景下,作為"碩果僅存"的"非美國貨"ARM與華為的合作存在著諸多不確定性。

ARM創始人Hermann Hauser接受英國媒體采訪時表示:封殺華為最終會對ARM、谷歌甚至美國工業帶來嚴重傷害;一些歐洲公司已在考慮將美國IP產權排除在外,或與美國子公司、辦公室做一定程度的切割,以免日后自己的生意受美國禁令波及。

如果這種態勢進一步發展,特朗普就真的是在搬起石頭砸自己的腳——美國可能會失去部分的歐洲技術資源,這對幾百年來以匯聚人才和技術為傲的美國來說,是動搖根基的打擊。

目前,可以確定的是,華為已購買了ARMv8架構的永久授權,繼續用著沒問題。

其次,ARM所有的指令集核心IP和大部分內核IP都屬于"英國或歐洲原產技術",受美國禁令影響較小。

此外,值得注意的是,2018年5月,ARM和中國資本合資,成立了中資占股51%的ARM中國,這有利于推動國內芯片企業掌握ARM核心技術。

同時,ARM中國對自研的產品(如2018年推出的AI IP周易等)有完整的知識產權,不受任何其他地區的影響;這將為中國芯片研發進一步國產化、底層化帶來機遇。

芯片市場格局將會如何變化

在全球半導體產業,有種說法是:三流公司做產品,二流公司做品牌,一流公司做標準。

ARM則以開放的IP授權模式構成了當下全球半導體最底層的標準之一。這也讓高端的CPU領域不再是"美國人自己的游戲"。

如果說,PC市場成就了英特爾;移動市場成就了ARM、高通、三星、臺積電;那么,在"AI+物聯網"(AIoT)的新機會中,無論是傳統廠商,還是新晉玩家都希望在ARM依托之下,以最低成本脫穎而出。

韓國時報報道,三星電子現在擁有千載難逢的機會,應該考慮收購ARM。

三星曾宣布要在2030年在全球邏輯芯片領域占據主導地位,并投資1110億美元以提高其核心競爭力,如果收購ARM的話三星就不用每年再向前者支付高昂的專利費用了。

但如果ARM真的落入美國芯片制造商英偉達的手里,全球芯片格局又會變成"美國人自己的游戲"。

因此,成為美國市值最高的芯片公司的英偉達,想要在全球半導體的亂世之爭中獲得籌碼,收購之路將充滿變數。

評論