制造業數字化轉型的思路與案例探討

王瑩??(《電子產品世界》,北京?100036)

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201908/403599.htm摘要:“物聯網產業發展論壇暨北京兩化融合服務聯盟物聯網平臺專業委員會成立大會”不久前在京舉行,工業和信息化部的有關領導介紹了制造業數字化轉型的思路,以及部分企業的案例。

現在的新概念很多,例如兩化融合、兩化深度融合、制造業與互聯網融合、云計算、大數據、工業物聯網等。那么,應該怎樣去認識各種說法?到底兩化融合和兩化深度融合是什么關系,與工業物聯網有什么關系?實際上,兩化融合的主攻方向是智能制造,現階段是制造業與互聯網融合,突破口是工業互聯網。無論是工業互聯網融合、制造業互聯網融合還是兩化深度融合,都離不開制造業的數字化轉型。所以本文主要圍繞制造業數字化轉型的機理和部分企業案例展開。

1 為什么要數字化轉型?

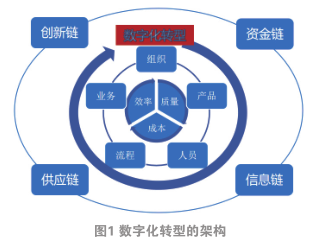

回答起來似乎很容易:兩化融合的需要,兩化深度融合也需要,物聯網更需要等。實際上,數字化轉型需要三個核心要素:提高效率,提高質量,降低成本。圍繞著這三大核心要素,流程、業務、組織、產品、人員都需要塑造,以形成人-人互聯、人-物互聯、物-物互聯,其基礎就是數字化。所以要打通供應鏈、信息鏈、資金鏈、創新鏈等(如圖1)。

三個特征是數字化、網絡化和智能化。數字化主要指知識、經驗、設備、流程、應用等的數字化。網絡化指的是產品聯網上云、設備互聯、上云、業務聯網上云等。目前我國政府提出百萬企業上云,現在的重點是設備上云。智能化包括產品智能、裝備智能、生產智能、管理智能、服務智能。值得一提的是,數字化轉型很重要的就是實現智能化。

2 制造業數字化轉型的動因:應對不確定性

2.1 應對生產過程的復雜化

這里有兩個觀點:第一是工業化持續推進使生產制造越來越復雜,由于生產過程中的各方面都有要求,例如大型飛機、高鐵,做的不是幾萬個零件,而是上百萬個零件,涉及上萬家企業的協同,因此數字化是應對生產過程復雜化的一種辦法。

第二是數字化轉型有利于構建智能環保的生產方式,提高生產制造各維度的要求(從研發設計到流程制造,再到后續的維護保養,甚至全程性周期管理等),應對成本的上升,加快向創新驅動型發展方式轉變。

2.2 應對產業協作的多維化

首先,產業分工的細化加劇導致產業鏈拉長,市場邊界被打破,競爭與合作關系日趨復雜,加大了要素流通和產業協作的難度。例如智能駕駛的車聯網平臺,如何沒有5G等新一代無線通訊技術的支撐,車聯網很難啟動。

其次,數字化轉型有利于構建良好的產業生態,提升產業發展的整體實力。通常認為:未來的競爭不是企業之間的競爭,而是生態鏈之間的競爭。尤其制造企業更是一個生態鏈。因為假如在工業互聯網上,不管是ERP(企業資源計劃),還是MES(制造企業生產過程執行系統)、SCADA(數據采集與監視控制系統)等,都是在平臺上提供的。如果按照物聯網的分類,還有邊緣層、SaaS(軟件即服務)層、PaaS(平臺即服務)層、工業APP等,再加上材料和上下游產業鏈,因此,不再是一家企業單打獨斗的時代,而是整個生態鏈的聯動。

2.3 應對市場需求的多樣化

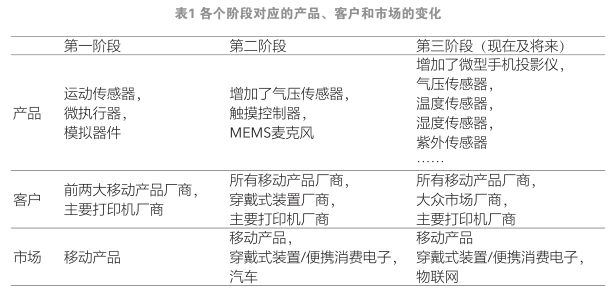

消費者需求的增強以及市場需求的不確定性,要求生產模式向以消費者為中心和大規模個性化定制轉變(如表1)。

另外,數字化轉型有助于企業構建與快速精準相應的生產組織方式,充分滿足市場細分需求,從“長尾效應”中獲取商機。

例如云南曲靖卷煙廠經過數字化改造后,不再需要長時間、大量地去培養工人上崗,培養一名工人只需要七天時間。而且如果卷煙的生產環節出現問題,可迅速知道哪個地方出現問題了,還可知道庫房里有沒有相關零配件,以便及時去維護。

2.4 應對產品服務的增值化

服務型制造在我國的工程機械領域做得較好,例如徐工、三一重工、中南重工等。早在2010年,徐工就實現了遠程運營,現在的遠程運營已達到可視化,點擊某地區,就知道十年來所生產的挖掘機等在當地的運轉情況(停機狀態還是工作狀態),如果是工作狀態,可以查看發動機運轉的狀態,甚至水溫、油壓等已經達到了可視化。可見,隨著產品科技含量的提高,使得產品越來越復雜,對各環節服務的需求也越來越迫切,同時產品智能化也為創新增值服務提供了可能。

另外,通過處理過程中的數據,有利于構建面向產品全生命周期的研發、生產和服務體系,提升產品的附加值。所以徐工集團從2010年開始利潤不斷攀升,原因是靠服務帶來的增值費的提高。

3 制造業數字化轉型的典型特征

3.1 資源配置更加網絡化、全球化、快捷化

這三化帶來的效益提升表現在兩方面。首先,實現了數據自由流動,以信息流帶動各要素,不斷突破地域、組織、技術的邊界。其次,推動了形成資源要素的共享性,促進了資源配置向多點、全局、動態的優化演進,全面提高了資源要素的流通效率。

3.2 產業創新更加協同化、開放化、互動化

互聯網促使創新活動在時間和空間上交叉、重組和優化,同時更加網絡化、全球化和快捷化。

大量知識經驗以數字形式沉淀并開放共享,削減了重復性勞動,有助于重構產業知識體系。

產學研基于互聯網平臺協同開展研發創新,大幅縮短新技術產品周期,構建新的創新生態。

3.3 生產制造更加智能化、定制化和服務化

這涉及到互聯網、傳感器等應用,以及怎樣使企業內外業務系統形成網絡化、協同性及個性化定制的服務型制造。

記得2017年,工信部的有關領導曾帶團去美國進行工業4.0的培訓和交流,回國后的總結是:我們更加自信。因為首先在和美國的教授和企業家座談時,他們往往會加上一句“你們中國在這方面做得很不錯”。第二,不管是高通、IBM、蘋果等,他們都提到了未來的制造模式是服務型制造、個性化定制、網絡化協同,這恰恰和我國政府2016年出臺的指導意見不謀而合。

所以智能化、服務化、數字化是全球都在追求的,那么其基礎就是數字化。

3.4 企業的組織管理更加扁平化、柔性化、無邊界化

新一代信息技術的應用形成了泛在、及時、準確的信息交互方式,大幅降低了交易成本,帶來了企業各方面變化。其中之一是促使扁平化組織的形成,減少管理層級,提高管理效率;另外,還促使柔性化組織的形成,快速響應市場需求和變化;再有,促使無邊界化組織的形成,構建新產業生態體系。

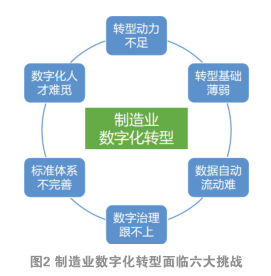

4 轉型面臨的六大挑戰

首先是轉型動力不足(如圖2)。工信部的某位領導在溫州調研時,當地官員反映兩化融合太難了,因為現在的企業家是脫了草鞋穿皮鞋,有些農民企業家有小富即安的觀念——不關注ERP等,沒有遠大的理想。

第二類是轉型基礎薄弱。企業家想干,但不知道怎么干。

第三類是數據自動流動難。雖然有些企業上了ERP,但不知怎么干。實際上,信息化在制造業里起到了十分重要的作用,這方面的成功案例數不勝數。工信部的某位領導接觸過一些站得很高的民營企業,例如2010年時考察重慶某大型摩托車廠,該公司高端越野摩托車占全球生產總量的七八成,但該公司的老總常年不在重慶,他通過網絡專線管理,可知道整個摩托車廠的產銷情況,諸如集裝箱運輸是在裝船還是卸船,也可實時了解車間工人的生產情況。

第四類是數字治理跟不上。有些企業家搞不懂智能化和自動化的區別。例如,工信部的某位領導曾在江蘇考察一家企業,該企業稱自己有智能化的生產平臺,實際上,充其量只是從國外進口了一條高度自動化的流水線,但設備之間沒有交互。工信部的某位領導2015年到德國考察工業4.0時,對博世的芯片工廠印象很深,其設備之間完全打通,設備之間有數字交互、分析與優化,可以檢測到上一道工序有毛病,并糾正過來,或者這道工序發出指令,讓下一道工序糾正。這才應該是智能化制造最主要的標準。

第五是數字化轉型的人才難覓。例如無錫一家企業20世紀90年代瀕臨倒閉,選了一位企業家當廠長,他銳意進取,現在搞得非常好。

第六是標準體制不完善。值得一提的是,聯盟、行業協會的作用很重要的,但我們的與國外的聯盟和行業協會還有些差距。

有一件趣事令這位工信部的領導印象深刻。2018年搞雙化平臺,華為竟然落選了。究其原因,第一,華為多年來沒有申請過國家項目,不知道項目申報書怎么寫。這是出人意料的。華為只得到過深圳的一些獎勵,沒有申請過國家獎勵,所以不知道怎么申請國家項目和專業課題。第二是華為有很多商業機密不愿寫出來。

所以盡管華為落選了,但華為確實也是一家了不起的企業。

5 如何推進制造業數字化

5.1 搭建平臺

工信部信息化和軟件服務業司2018年選擇了八大雙化平臺:航天云網、徐工漢云、三一客戶云、阿里云等,還選擇了40多家特定行業和特定場景。

為什么搭建平臺重要?我們通過互聯網獲取新聞,例如新浪、搜狐、網易等;電子商務過去很多,現在剩下幾家:京東、淘寶等。實際上工業互聯網平臺最終也會有這種現象,如果國外大型、巨型的工業互聯網平臺一旦成為中國的主流平臺,我們就會有被動的局面。因為平臺就像大型商場一樣,什么都有,無論軟件、操作系統,還有各種APP、二維三維設計、圖庫等。所以我們要打造自己的雙化平臺,重點在特定的行業和區域。

5.2 加快企業上云

最早浙江提出20萬企業上云。但是上什么云 ?什么云可上?上云之后是什么標準?這些概念還需要進一步厘清。有些企業認為在云上搞一個備份就是上云,也來申請補助,這是不行的。首先,需要核心的系統業務上云,即研發、生產制造、經營管理等云端先行,硬件軟件布局。其次,加快高風險、高耗能、高產值的設備上云。最后,簡單設備上云,諸如檢測、運維、診斷等,OA、ERP也是可以的。

6 制造業數字化轉型模式

主要分為大型企業和中小型制造企業兩類。其中,大型制造企業是我國國民經濟的重要支柱,是參與國際競爭的主要力量,具有更強的技術、資金、人才實力,在推進數字化轉型方面具有更好的基礎和條件,模式和路徑更為清晰。中小型制造企業數字化轉型的模式雖各有不同,但數字化轉型戰略都以客戶為中心,其共性是通過應用物聯網、云計算、大數據等數字技術來構建企業新的數字化平臺,建立新型數字運營模式,從而驅動企業業務轉型和創新,進而提高市場競爭力。

*本文來源于科技期刊《電子產品世界》2019年第8期第1頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處

評論