這場6.0級地震是如何被預警的?

6月17日22時55分,在四川宜賓市長寧縣北緯28.34度,東經104.90度發生6.0級地震,震源深度16千米。這場昨晚突如其來的地震,讓11年前那場痛徹國人心扉的汶川地震再一次浮現在眼前。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201906/401665.htm截至6月18日早上8時30分,這場地震已造成12人遇難125人受傷。

而長寧地震發生以后,余震不斷。截至2019年06月18日02時30分共記錄到M2.0級及以上余震32次。其中5.0~5.9級地震1次,4.0~4.9級地震2次,3.0~3.9級地震4次,2.0~2.9級地震25次。后續,長寧再次發生5.3級地震,震源深度17千米。

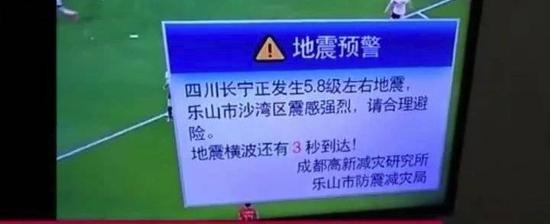

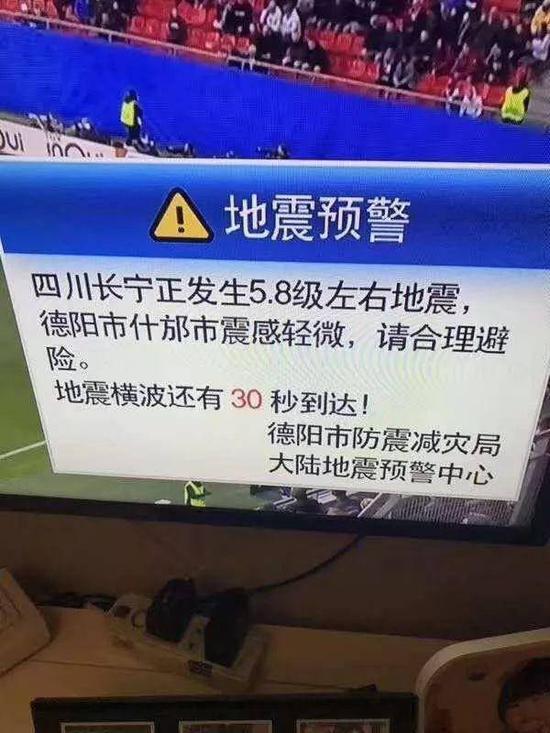

不過,讓人略感安慰的是,就在這次地震之前的61秒內,四川成都、德陽、資陽等地已經陸續收到了通過廣播電視機構和各種終端設備發出的提前預警。倒計時數秒之后,震感如約開始強烈起來。

地震預警:從死神手中搶奪時間

公開研究成果表明,人們如果能在地震發生時提前3秒得到預警,傷亡人數可降低14%;提前10秒獲得警報,傷亡人數可減少39%,提前20秒,傷亡人數可降低63%。

無疑,一套成熟的地震預警系統可以為在和死神賽跑的人們爭取一些寶貴的時間。

在宜賓地震中拉響了警報的,是成都高新減災研究所王暾博士團隊研發的ICL地震預警系統,而這并不是這套系統第一次派上用場。

2017年8月8日,在四川阿壩縣九寨溝發生的7.0級地震中,ICL地震預警系統就成功提前71秒通過手機和專用終端為成都發出預警信息,提前19秒為甘肅隴南市發出預警。而九寨溝地震,已經是這套系統第38次成功預警我國的破壞性地震。

成都高新減災研究所成立于5.12汶川地震后,由國家“千人計劃”人才王暾博士創建,王暾博士還牽頭成立了由四川省政府授牌的地震預警四川省重點實驗室。其團隊研發的這套預警系統使得我國成為繼墨西哥、日本之后世界第三個具有地震預警能力的國家。

資料顯示,中國目前已建立了覆蓋31個省區,220萬平方公里,覆蓋6.6億人口的地震預警網絡,主要分布在南北地震帶、華北地震帶、東南沿海地震帶、新疆西北部。

ICL地震預警系統的原理,就是利用地震的橫波和縱波以及電訊號傳遞速度的差異打時間差。

地震發生時,震源會向外輻射兩種不同類型的地震波:縱波、橫波。其中縱波在地殼中傳播速度為5.5-7千米/秒,它最先向外擴散,使地面上下震動,但破壞性較弱;橫波在地殼中的傳播速度為3.2-4千米/秒,在縱波之后,第二個向外擴散,它使地面發生前后、左右抖動,破壞性相對較強。

而橫波和縱波在地表相遇后,會激發產生一種叫做面波的混合波,波長大、振幅強,只能沿地表傳播。面波就是造成地表及建筑物被強烈破壞的罪魁禍首。

比地震的縱波和橫波都要快的,是傳播速度接近光速(30萬千米/秒)的電訊號。因而,利用電訊號,預警系統就可以在接收到縱波信號以后及時向可能波及地區發出警告。

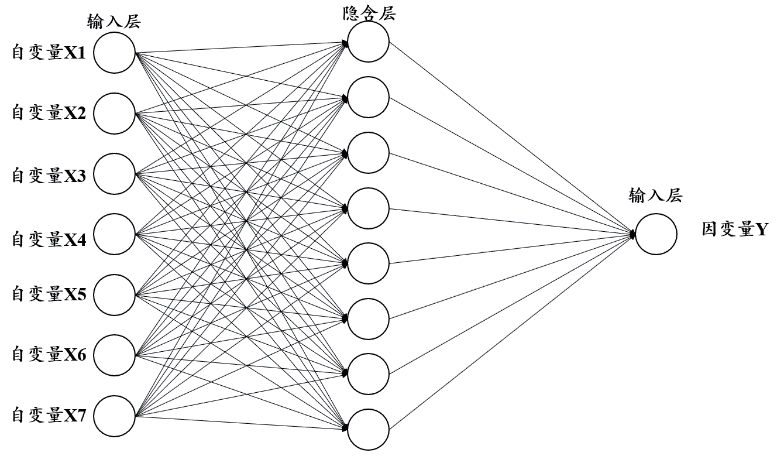

公開資料顯示,ICL地震預警系統分為地震監測、預警信息分析和處理、預警信息發布,以及預警信息接收和應用4個環節。按照系統響應的順序可包括:地震監測臺網、地震參數快速判測系統、警報信息快速發布系統和預警信息接受終端。

最終拿到人們手上的,是公眾號和各種地震預警系統終端發出的預警信息,比如人們可以通過計算機、手機、電視、微博等終端和應用接收地震預警系統所發出的警報。

就在今天,App Store里,地震預警應用的下載量已經飆升至第二位。

除了中國,美國和地震大國日本也有著類似的、相對成熟的預警系統。不過,對于地震預警系統,人們還有些誤解。

預警,不是預測、預報

“目前地震預警技術已很成熟,而地震預測的技術還未解決,還是世界難題。 無論是汶川地震,還是后來的蘆山7級地震、九寨溝7級地震等,都沒有被預測到。”王暾曾經說過。

這就要普及一個知識點:地震預警并非“預報”。

如上文所說,地震預警系統是發生地震時,基于秒級響應的地震監測預警網絡,利用的是電波(縱波)比橫波快的原理,從而對地震會波及的地區提前十幾秒發出警報。但是,它并不能在更早的時間內預知未來某地會發生多少級別的地震——所謂預報,是預測并播報還未發生的地震。

在網絡上的一段采訪視頻中,成都高新減災研究所所長王暾博士就再次強調道:這套系統不是地震“預報”,而是預警。“預警只能減少人員死傷,但并不能避免人員死傷。”王暾說。

也就是說,地震預警系統可以被視為第一手的地震新聞速報,但是它并不能在地震來臨之前進行預測,并且給出完全安全轉移的時間。

可以說,對地震的預測至今仍然是一個世界性的待解決難題。不管是中國、美國還是日本,在技術上還沒有特殊而有效的方法能十分準確地預測地震。

而現在這樣的一套預警系統,其實也還沒有到萬無一失的地步——

地震預警系統往往是有盲區的,數據顯示,以震中為圓心以21公里為半徑的區域內的人們還是會先感受到晃動,隨后才能收到警報。而地震預警系統對于毀滅性特大地震的作用也尚有限。

同時,預警系統還面臨一個尷尬。果殼2014年的文章就寫過:越是地面運動強烈的極震區,能提供預警的時間就越短;對預警系統依賴越弱的地區,能提供的預警時間反而越長。一個極端的例子是,汶川地震中,離震中不到20公里的映秀就處于預警系統的響應盲區,幾乎沒有可能獲得提前預警;而距離震中約1500公里的遙遠的北京,反而能獲得大約3分鐘的提前預警。

但不管怎樣,幾十秒甚至是十幾秒的時間,足夠讓更多的生命獲得喘息的機會——

借用這個時間,低樓層的人可以離開危險的建筑物,(重點提示)高樓層的人則需要靠這個時間找到躲避位置和合適的掩體,而不是在慌亂之中沖出樓層。

在地震預警系統的進化中,人們會獲得更多對于生命的希望和信心,這是最重要的。

評論