大時代背景下國產處理器芯片的發展機遇

5月30日,在中關村科技園區管理委員會、北京市海淀區人民政府、北京市發展和改革委員會、北京市經濟和信息化局、北京市科學技術委員會共同主辦的“中關村人工智能產業應用與發展論壇”(中國國際服務貿易交易會—簡稱京交會的AI專場論壇)上,華夏芯(北京)通用處理器技術有限公司CEO李科奕先生發表了“大時代背景下國產處理器芯片的發展機遇”的主題演講,與現場嘉賓交流國產處理器的現狀及發展機遇。同時李科奕也簡要介紹了華夏芯自主知識產權的Unity統一指令集架構和基于此架構的異構CPU、DSP及AI專用處理器系列,以及已經量產投片的多核異構北極星SoC芯片。北極星SoC芯片集成了華夏芯的4核動態超標量CPU和向量DSP處理單元,以及2核AI專用處理器。在第三方組織的實際評測中,CPU和DSP內核在28nm CMOS工藝上的工作主頻達到2.0Ghz。以下內容未經演講者本人校訂,僅供參考。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201906/401150.htm

芯片是今天中國最熱門的話題,隨著國際環境的變化,芯片設計和自主創新的重要意義越來越凸顯。但是,全球沒有任何國家能夠實現全部芯片的國產化。因此,中國發展芯片產業同樣需要強調開放、繼續保持國際合作,不可能、也沒必要追求什么芯片都要國產化。

在不同種類的芯片中,量大面廣的處理器芯片被公認為半導體皇冠上的明珠。其中最為大家熟悉的處理器是被俗稱為“大腦芯片”的中央處理器(CPU)和“圖形芯片”的圖形處理器(GPU),以及用于通訊、語音、圖像處理等領域的數字信號處理器芯片(DSP)。

根據海關的公開數據顯示,2019年第一季度中國處理器及控制器進口金額為289.54億美元,進口數量為235.67億個;處理器及控制器出口金額為73.09億美元,出口數量為172.96億個。從進、出口的數據來看,我國處理器,特別是高端處理器芯片,仍然主要依賴進口。更為嚴重的是國產處理器(指令集、微架構、工具鏈等底層基礎架構源自于國內企業自主研發)在市場中的份額基本可以忽略不計,這在一定程度上反映了底層基礎架構的缺失制約了中國處理器行業的創新發展。

過去三十年人類經歷了數字化、互聯網和移動互聯網等信息技術變革,背后關鍵的推手就是以處理器為代表的計算技術的飛速進步。因此,即使是在芯片產業全球化的背景下,也需要認識到國產處理器的創新能力代表了一個國家對新一代信息技術的掌控能力。今天,當大數據、人工智能、5G浪潮席卷而來,新一輪計算革命已然到來,全球處理器行業正面臨全新的挑戰。

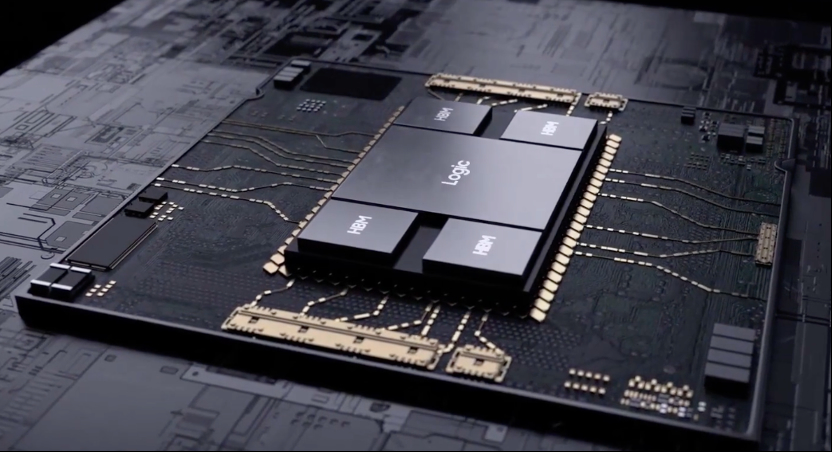

在數字化、互聯網和移動互聯網的時代,主要的計算任務運行在CPU處理器上;而大數據、人工智能、5G時代,主要的計算任務運行在GPU、DSP、人工智能專用處理器以及形式多樣的專用硬件加速器上。多種計算單元的混合、搭配、集成統稱為異構計算。異構計算的發展由來已久,但新一代異構計算已經成為處理器芯片設計創新的主要熱點之一,其特點是不同計算單元的軟、硬件要素相互協同,形成一個統一的、高效的、簡化的異構計算芯片設計和應用開發的平臺。

全球化是當今世界的必然趨勢。全球異構計算需要中國市場的支持;同時,中國異構計算也需要與國際異構計算廠商共建開放、合作和共贏的新賽道。但是,如果中國異構計算與國外先進水平差距太大,也就沒有與國外廠商公平合作的基礎。

需要指出的是,今天大家談論得非常多的深度學習、神經網絡等AI技術,需要根據不同的應用場景,與感知、數據采集、存儲和傳輸、安全加密等技術結合起來,也就是需要將AI專用計算單元和其它處理器、加速器、存儲器單元通過不同形式異構融合在一起,才能構成一個完整的產品。因此,如果沒有處理器芯片,單靠深度學習的專用芯片是無法支撐中國人工智能產業的發展。

發展國產處理器,一個繞不開的話題是生態。在CPU主宰計算的時代,PC和服務器處理器芯片巨頭Intel公司的CPU+微軟的Windows操作系統、手機處理器芯片巨頭ARM公司的CPU+谷歌安卓(以及蘋果iOS操作系統)形成了所謂的WinTel、AA生態,因為WinTel和AA提供了一個統一的、高效的、簡化的軟硬件開發平臺。在WinTel和AA平臺上,匯聚了眾多廠商的應用開發,它們一起構成了良好的用戶體驗。從技術層面上來說,替換WinTel和AA完全可以做到,最大的挑戰是用什么樣的利益機制引導全球眾多的應用開發廠商自愿把它們的軟、硬件開發移植到新的處理器架構+操作系統平臺上。過去這基本上是不可能完成的任務。

但是,在人工智能為代表的新一波信息技術浪潮中,一切都變得可能了。首先,人工智能不再由CPU主導生態,也沒有出現任何一種占主導地位的處理器架構+操作系統的平臺,主流的生態尚在形成當中。其次,人工智能植根于日常生活與各行各業,大部分場景都是由單一的、或者最多有限的幾個碎片化和定制化的應用組成。因此,并不需要一個像手機、PC一樣匯集眾多應用、全球通用的軟、硬件開發平臺,而且完全可能通過價格、性能、定制開發等機制引導應用開發廠商自愿把它們的軟、硬件開發移植到新的處理器架構+操作系統平臺上。再次,Intel、ARM等傳統處理器廠商并沒有提前預見和針對人工智能等應用進行布局并形成壟斷,導致AI芯片賽道涌入了眾多互聯網廠商、終端設備廠商和算法廠商等新興競爭者。現狀是群雄并起、縱橫捭闔,未來鹿死誰手還看不出來。

因此,我們應當站在大時代的背景下思考,抓住發展國產處理器的重大機遇。今天是發展國產處理器的最好的時代,因為有了“備胎”轉“正胎”的機會;但這也是最壞的時代,因為對手已經把眼光從CPU轉向了新一代異構計算乃至“超異構”,而我們還在爭論是利用國外Risc V還是MIPS開源指令集去設計國產CPU處理器。今天是一個需要自信的時刻,因為AI的飛速發展,讓國產處理器廠商與國外老牌處理器廠商在AI新賽道、新生態的構建上站在了同一起跑線上;但也是許多人依然對國產處理器廠商疑慮重重的時刻,因為過去三十年我們負重前行,尚未成功。今天是黎明前的黑暗,因為我們不得不直面IP授權和合資不能取代自主創新這一事實;但是,正在發生的中國及全球芯片供應鏈的重構給國產處理器廠商帶來了希望的光芒。今天的競爭是生態的競爭,我們既是無所不有,因為中國擁有全球最大的單一市場;我們又是一無所有,因為我們只能從零開始、歷經艱難去努力構建一個開放的、與國際主流融合和共贏的繁榮生態。

是看見才相信,還是相信才看見?要么奮力抓住三十年一遇的機會,為人類的計算革命做出來自中國企業的一份貢獻;要么在前途未卜的崎嶇山路上,不得不再等待下一個三十年!中國國產處理器廠商其實沒有選擇的余地。

評論