“達芬奇”年賺31億美金,醫療機器人會是一門好生意嗎?

手術機器人

醫療機器人最早是出現在手術臺上。1985年,美國洛杉磯醫院的一個手術室里,世界上第一臺手術機器人Puma560參與了神經外科腦部活檢手術。當時,它成功輔助醫生進行腦組織活檢中探針的導向定位。

事實上,Puma560并不是醫用的機器人,它其實是一臺關節式的臂式工業機器人。這是工業機器人的一次“跨界”。后來,Puma560的公司為了安全考慮,有段時間曾禁止使用該機器人做手術。但是手術醫生對機器人的強烈需求,從中可見一斑。

這個時間點,正是第一代工業機器人出現20余年、技術逐漸成熟的時期,也是第二代工業機器人(自適應機器人)技術出現的時間點。正是因為機器人在工業界進入了爆發期,因此被引入了醫療行業。

1997年,一種可由手術醫師聲控的“扶鏡”機械手AESOP在美國被研發出來,成為第一個被FDA批準的清創手術機器人;1999年,美國Intuitive Surgical公司研制出了達芬奇手術機器人,開啟了“達芬奇”在外科手術機器人市場中的“稱霸”之路。

我們把眼光放到國內,2006年“達芬奇”第一次進入中國后,長期高價壟斷著中國的手術機器人市場。直到近幾年,國內的技術也開始快速發展,國內創業者的探索才取得突破性進展,多個國產機器人從研發到試驗,再獲得CFDA認證,譬如華志微創、柏惠維康Remebot等。

康復機器人

手術機器人出現后的第三年,康復機器人也開始進入人們的視野。它的源起,也來自于上面提到的工業機器人技術的爆發。康復機器人應用的更多的是第二代機器人技術(自適應機器人),這項技術正是在上世紀80年代后期面市的,該技術出現不久就被應用在醫療康復上。

康復機器人的功能是讓行動障礙者重新“站”起來,它主要服務于殘疾人士、中風病患者和因運動受傷的人士,康復治療是他們的剛需。

世界上第一臺商業化的康復機器人,是瑞士Hocoma在1999年推出的。隨后,以色列ReWalk在2001年也推出了康復機器人。這兩個先行者之后,越來越多的康復技術開始進入這個賽道。

國內的康復機器人也發展得不錯,有百花齊放的景象,出現了好幾家技術領先的公司,明星項目有哈工大機器人、璟和機器人、睿瀚醫療等等。

輔助機器人和服務機器人

最晚出現的應該是輔助機器人和服務機器人。究其原因,這兩類機器人更依賴于互聯網、大數據、人工智能、移動互聯網等技術,且滿足的更多是改善型需求,因此出現得較晚。

輔助機器人和服務機器人這兩個賽道仍處于早期階段,目前已經出現了各式各樣的機器人,用在各種可能的醫療場景里,我們相信未來還會出現更多全新的形態。

輔助機器人常見的有輔助醫護人員的靜脈藥物配藥機器人;以及病人出院后的“機器護士”護理機器人,幫助監控病人出院后的身體狀況;防治老年癡呆癥的治療機器人,則能跟患者互動溝通,讓患者回憶以往的趣事、人生和一些讓他感到內疚的事,通過這些回憶訓練來進行心理干預。

服務機器人包括了運輸機器人、消毒機器人等等,運輸機器人主要給醫院提供物流服務,減少醫護人員的工作量,降低醫院物流成本。

值得一提的是,今年國內傳出了不少運輸機器人落地的聲音:上海市兒童醫院在今年7月宣布引入運輸機器人;諾亞醫院宣布與美國伍斯特理工學院合作建立關于醫院物流機器人的研發中心。

目前輔助機器人和服務機器人同質化程度小,行業格局遠未成型。其在國內市場占比僅17%,后來者進入機會大。

總結一下,由于技術、需求、政策等多種維度的原因,醫療機器人的發展順序,基本是按“從手術機器人—到康復機器人—再到輔助機器人和服務機器人”的順序走的。

醫療機器人興起的背后:政策、需求、技術三重疊加

就整個歷史進程來看,大部分新事物的誕生都取決于需求的迫切性和技術的可及性,醫療機器人也不例外。醫療資源供給端和患者需求端的嚴重不平衡,使得市場需求非常強烈。

相應地,醫療機器人會成為未來醫療的“標配”幾乎成為業內的共識。筆者近期接觸到的多名投資人都表示,“醫療機器人代替人工或傳統器械就好像早年汽車取代自行車一樣,未來會變得隨處可見。”

其實,早在1985 年,PUMA 260便成為了第一個吃螃蟹的“機器人”。研究人員借助它完成了機器人輔助定位的神經外科活檢手術,標志著醫療機器人發展的開端。不過,中國也是到了近些年才有大量創業公司入局,處在一起“把蛋糕做大”的初級階段。

那出現了三十多年的醫療機器人,為何會在近幾年在中國迎來快速發展,有哪些行業變量?

首先,不少國家層面的政策都提出重點支持醫療機器人,將其作為我國工業4.0戰略的重要環節;而分級診療的推進和基層醫生的巨大缺口也成為了機器人研發的強勁動力。

另外,隨著社會老齡化的加劇和疾病譜的演變,腫瘤等相關外科手術量或康復需求也會進一步提升。根據衛計委的數據,目前超過60歲的人口已有兩億多,預計2050 年我國60歲以上人口將占35%,成為世界上老齡化最嚴重的國家。而老年人群體又是疾病高發人群,慢性病患病率和住院率都遠高于其他人群。醫療機器人很好地提供精準手術服務,縮短老年人術后康復時間,可以較好的滿足需求。

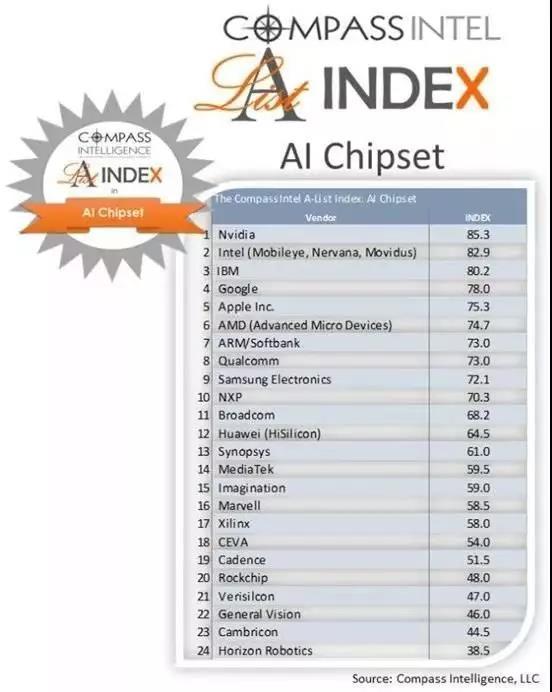

從技術來看,以往國內往往是花高價使用進口機器人,市場被國外壟斷。而近年來,國內各知名高研院所及企業加大研究,我國自主研發的技術逐漸成熟,包括人工智能,語音交互、計算機視覺和認知計算等,讓機器人在醫療領域的各項運用變成了可能,各類公司紛紛涌現。

從支付端看,在醫保覆蓋范圍及保險比例不斷提高,高端醫療器械的國產化之路已經成為了趨勢, 國家衛生部近期也已經頒布標準,其中也明確的要求三級康復醫院必須配備等利好政策的不斷催化。

從資金來源看,過去國產醫療機器人的研發主要得益于國家科技項目的支持,近幾年開始有了資本的介入,成為資本追逐的熱點之一。

國產醫療機器人距離“落地”,還有哪些難關?

不過,無論是哪個領域,中國的醫療機器人目前大多數仍處于研發或臨床試驗階段,還未形成規模化產業。畢竟它們從實驗室到商業化一般要經歷創新研究的概念評估、初步研究結論的實驗或者實驗樣機、臨床研究和上市許可、生產、上市和市場培育5個階段,這一過程往往會經歷超過十年時間。其中業涉及了多個落地細節。

把產品做扎實

醫療機器人集醫學、生物力學、機械學、機械力學、材料學、計算機圖形學、計算機視覺、數學分析、機器人等諸多學科為一體的新型交叉研究領域。所以,能否闖過第一關,還取決于團隊是否完整。

具體到技術層面,目前多數公司都還有許多的基礎核心問題尚未得到完美解決,比如進行精細操作的一些新機理和新構型;比如柔性控制問題,針對柔性的多項介質的液體、軟組織以及所帶來的精準感控還沒有解決;比如剛柔轉換,運動的規劃,多信息集成以及可視化和傳感,怎樣做到最全面的人機交互等等。

資本支持

醫療機器人的研發周期也非常久,一般長達6至10年,需要前期持續不斷地投入資本。資金問題成為制約公司快速發展的一大瓶頸。據悉,目前許多主打醫療機器人概念的中小公司都面臨融資難的問題。從投資角度來講,機構們都青睞面向未來、準備上市、國際化的公司,其中自主研發能力尤為重要,若是不具備,即便是資本盛宴也很難“吃飽飯”。

與醫院密切配合

研發需求是醫生提出的,若要將醫生的痛點變成技術的語言,再變成產品的語言,還需要長時間使用和反復磨合,提高其實用化和功能,更要以工程的角度看臨床需求和技術問題。一位曾投資過神經外科手術機器人的投資人告訴筆者,“你沒有足夠的隨訪案例和臨床試驗,根本支撐不了產品的上市。”

操作標準制定

以手術機器人為例,操作起來是一項技術活,需要專業培訓才能進行操作,達芬奇手術機器人的公司ISRG就擁有自己專業的培訓團隊。不過,即便算是走得比較快的,手術機器人也沒有出臺行業標準、國家標準,康復機器人離此就更遠。我相信,隨著參與者增多、資金持續涌入,市場形成閉環后,相關標準的建立就勢在必行。

打通目標市場

目前業內的一個共識是要注意“模板市場”的力量,即以標桿醫院作為試點,發揮示范效用。以手術機器人為例,大家普遍追逐大三甲;不過,在分級診療的趨勢下,非三甲將成為未來外科手術的主戰場,華志微創便提前做出了布局。至于康復機器人,隨著民營性質康復機構的大量興建,面向非公醫療體系會是其發展的關鍵。至于輔助機器人,醫療服務產業鏈越來越細分,“外包”成為行業顯詞,未來第三方機構或將成為其主要市場,像安瀚醫療就依托于美年大健康的檢驗網絡,實現了大規模銷售。

誰買單?

據悉,達芬奇手術機器人的價格在國外1000萬元,在國內賣到2000萬左右,這樣的高價勢自然是讓醫院和患者“望而卻步”。目前因醫保不能報銷,手術機器人臨床應用比例十分有限。目前《機器人產業發展規劃(2016~2020年)》提出,通過首臺(套)重大技術裝備保險補償機制,支持醫療機器人應用推廣,但因缺少實際操作的細化規則,政策落實會有些許滯后;另外,中國政府著重在社區醫院建立理療部門,擴大醫療保險的覆蓋范圍,納入康復治療等等,將為康復機器人開推廣“綠燈”。

能否趕英超美?

說到最后,國產醫療機器人逐漸落地的一個大背景是:與發達國家差距較大。據悉,國內從2006年引進使用第一臺達芬奇機器人后,在很長一段時間內市場都被它高價壟斷著(2000萬元左右),直到近幾年國產機器人加入市場競爭,才讓局面有所改變。本土化研發和生產而帶來的高性價比優勢將進一步提高患者的接受度,使市場呈現高增量態勢,加上進口替代政策的持續加持,假以時日,國產醫療機器人也有希望“趕英超美”;若能突破技術局限,復制“達芬奇”的造富神話也不再是奢望。

結語

醫療機器人已經發展十幾年,從產業周期來看,它正處于產業導入期,需求強勁、增速較快,未來將是一個非常大的產業。業內人士普遍認同,醫療機器人會在未來十年持續作為國內外科技研發和股權投資的熱點,進入跨越式發展階段:除了市場的壯大,更有功能層面的提升,包括擁有更好的人機交互體驗,越發靈巧和便捷等。

而從整個歷史進程上講,醫療機器人作為一個新興行業,目前大家都處于“嬰兒期”。結合中國市場醫療資源供求不足、人口老齡化等情況,未來中國市場的體量會快速擴大;再加上政府醫療投入加大和醫療系統重組,“國產醫療機器人”的彎道超車也有希望實現。

評論