超級電容器參數測試與特性研究

作者 / 曾進輝 段斌 劉秋宏 蔡希晨 吳費祥 趙盼瑤 湖南工業大學 電氣與信息工程學院(湖南 株洲 412000)

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201811/395036.htm*基金項目:2017年地方高校國家級大學生創新創業項目(201711535016)

摘要:為研究超級電容器的電氣原理,構建一種符合其工作特性的精確電路模型。需對超級電容的部分動態行為參數進行測試與辨識,一種在蓄電池和超級電容組成的混合儲能實驗裝置下,基于直流內阻法、恒壓漏電法以及動態充電法對超級電容器的內阻、漏電流和容量等參數進行測量的方法。實驗結果表明,各參數與理論值匹配度較高,可為超級電容器的動態特性和狀態評估提供數據支撐。

0 引言

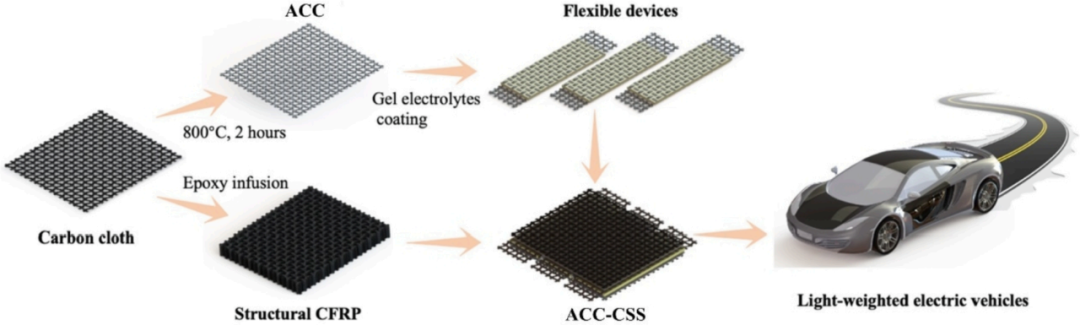

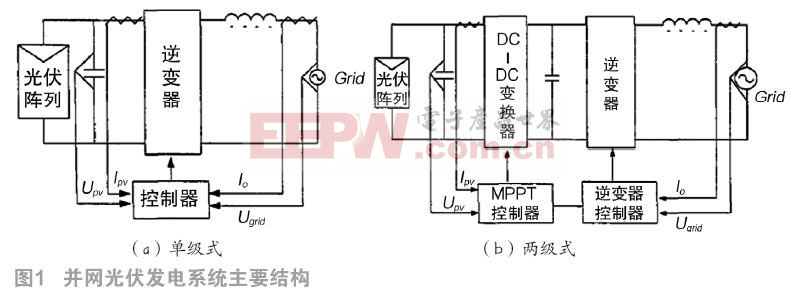

隨著電力電子技術的發展,越來越多的新能源發電被接納入電網中,由于分布式發電的隨機性、間歇性等特點,使得電力系統無法更好的削峰填谷[1-2];在這樣的大背景下,電力儲能技術的研究和發展應運而生。蓄電池作為當前主要電力儲能裝置,其缺點非常明顯:如儲能容量較小、啟動較慢、電量衰減較為嚴重[3-4]。而超級電容器因為具有可快速充放電、循環壽命長、綠色環保、功率密度高、可逆性好、工作溫度范圍寬、具有良好的低溫使用性能和安全性等優點,世界各國學者都開展了廣泛的研究[5]。超級電容器的綜合性能更是遠遠優于充電電池和普通電容器,能很好地適用于備用電源系統,并已在交通、電力、工業生成等領域得到了廣泛的應用。超級電容器作為一種新型的綠色儲能元件,隨著其制造成本的降低和能量密度的提高,在儲能領域具有巨大的發展潛力。

目前超級電容器正是發展前景良好的電力儲能元件,市場上已有多家超級電容器生產廠家[6];由于制造工藝水平、材料等不同,成品的性能存在一定差異,通過測試可更好掌握其充放電特性并準確使用。所以,對超級電容器參數的準確的測量并在電力儲能方面進行應用有著非常重要的意義[7-8]。本文將對超級電容器的內阻、漏電流、容量的測試方法進行研究,為評價超級電容器的性能提供數據支持,使其更好的應用于電力儲能領域,同時為超級電容器的測試提供參考方案[9]。

1 實驗硬件

1.1 實驗裝置選取

超級電容器既具有普通電容器的充放電速度快的特性,同時又擁有充電電池儲能容量大的特性,是介于普通電容器和充電電池之間的一種新型儲能器件。故在超級電容器參數測試中將普通電容器與充電電池測試方法相結合,設計出適合超級電容器參數測試的方案。

實驗中所采用的超級電容器48V/165F模塊,質量為13.70kg,工作溫度要求在-40 ℃~65 ℃之間。常應用于混合動力汽車、軌道交通、重型工業設備、UPS系統等,對工作環境溫度沒有較高要求,故測試溫度在20℃~35℃之間,更能反映超級電容器在實際工作環境下的參數情況。

1.2 實驗設備

超級電容器充電電源采用邁盛直流穩壓電源MS-605D,由220 V/50 Hz交流電供電,輸出電壓為0-60 V,輸出電流為0-5 A。放電設備為BTC放電儀,0-60 V輸入,0-10 A恒流放電。示波器采用固偉 GDS-2102 A示波器。

2 測試模型搭建

2.1 系統電路模型

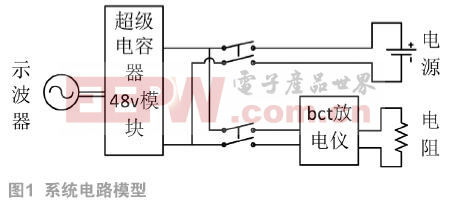

通過超級電容器充放電測試來觀測電路中的電壓電流變化進行相關參數計算,尤其基本測試原理得出系統電路模型如圖1所示。系統模型主要分為電源、放電儀、示波器和超級電容器四部分組成,通過電源和放電儀對超級電容器充放電的同時觀察示波器所顯示的電壓變化情況計算得到超級電容器的內阻、漏電流、容量等參數。

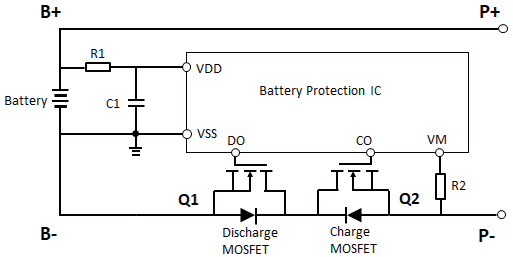

2.2 放電儀電路模型

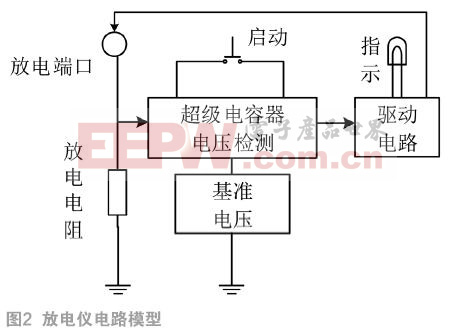

為實現超級電容器可控制放電條件,使用BCT系列放電儀對超級電容器進行放電,放電儀電路模型如圖2所示。其基本原理是將超級電容器接入BCT放電儀放電輸入端口,對超級電容器放電過程的電壓電流進行實時檢測,并將檢測值發送給驅動電流對放電過程進行實施控制,其放電產生能量由放電電阻消耗。

3 測試方案設計與測試結果

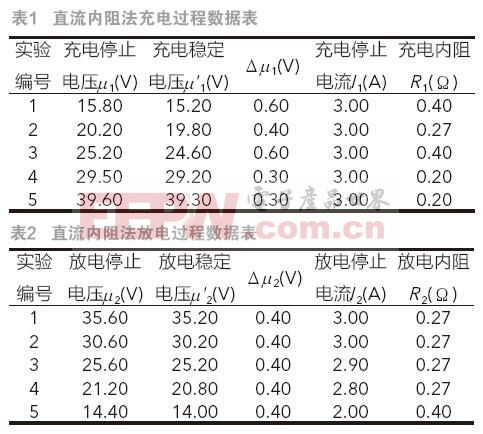

3.1 直流內阻法測內阻

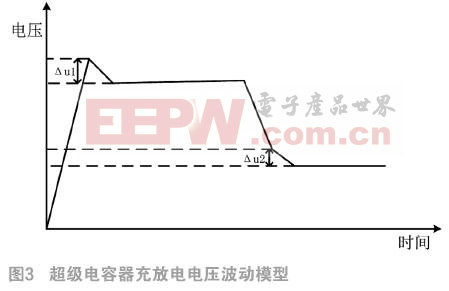

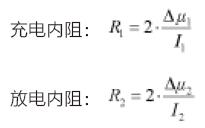

由于超級電容器有內阻的存在,而電流通過阻性元件時會產生一定的能量消耗。使用一固定大小的電流給超級電容器充電和放電,超級電容器由于內阻的存在會使得電壓發生波動,最終達到穩定狀態,可以通過這個波動的電壓值來檢測超級電容器的內阻大小,其充放電電壓波動模型如圖3。

具體測試方法如下:

1)將示波器接入超級電容器兩端,并調試好示波器相應參數便于觀察電壓變化情況;

2)超級電容器以恒定電流I1=3

A充電至某一電壓,斷開充電電源,并記錄停止瞬間的電壓值 ,觀察示波器波形變化,記錄在停止充電后的電壓變化至穩定狀態的電壓值

,觀察示波器波形變化,記錄在停止充電后的電壓變化至穩定狀態的電壓值 ;

;

3)重復步驟2)操作5次,在表一中記錄相應的數據,分析并計算出超級電容器的充電情況下的內阻;

4)將超級電容器以初始電流為I=3

A放電至某一電壓,然后迅速停止放電,記錄此時電流I2和電壓停止瞬間值,觀察示波器波形變化,記錄在停止放電后的電壓變化至穩定狀態的電壓值 ;

;

5)重復步驟(4)操作5次并在表二中記錄相應的數據,分析并計算出超級電容器的放電情況下的內阻;

6)計算超級電容器充電停止瞬間到相對穩定狀態的電壓變化大小Δμ1,和放電停止瞬間到相對穩定狀態的電壓變化大小Δμ2。由于這兩段時間內電流從I變為0,故近似認為電壓發生變化時間內的電流的平均大小為I/2,由此可計算出:

根據已有的實驗條件,可以測出超級電容器48V/165F模塊內阻在0.2~0.4 Ω之間,其可提供的最大輸出電流在120~240 A。由此充分展示出超級電容器可提供大電流輸出的特性,在平抑短時尖峰負荷上具有較好的效果。

3.2 漏電流測試

1)將超級電容器正極接上空氣開關,引出導線,便于其它儀器的連接;

2)將BCT放電儀的放電電流設定為5 A,截止電壓設定為3 V,然后將放電儀接上超級電容器,打開空氣開關,超級電容器開始放電,直至BCT放電儀提示放電到截止電壓,關閉空氣開關,斷開BCT放電儀,再使用粗導線將超級電容器兩端直接短路,使之完全放電;

3)調試電源:先將電流粗調和電流細條旋鈕順時針調至最大,再調節電壓粗調旋鈕和電壓細調旋鈕將電壓值設定為48 V,然后將電源接入超級電容器,打開空氣開關,給超級電容器充電,由于電源的最大電流只有5.06 A,故前期處于恒流充電狀態,直至48 V,然后電源自動轉變為恒壓浮充,在恒壓浮充階段,電流處于一個下降趨勢變化,最終電流值趨于穩定,此時電源上顯示的電流大小即為超級電容器在48 V電壓狀態下的漏電流大小。

4)從超級電容器充電至48 V轉為恒壓浮充后,每隔10 min記錄一次對應時刻的漏電流大小。

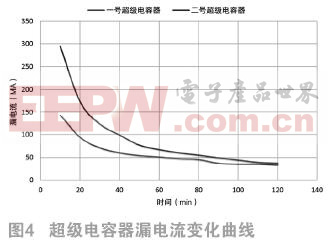

5)在測出一號和二號超級電容器漏電流數據后繪制出其漏電流變化曲線如圖4所示。

由于目前國內缺乏超級電容器檢測評價標準,但根據國家電容漏電流標準K=0.03相比,超級電容器具有極小的漏電流。

3.3 直流充電測容量

(1)超級電容器放電:使用BCT放電儀將超級電容器電壓釋放到3 V之后,使用放電導線進行將超級電容器完全放電。

(2)調試直流電源:先將電流粗調和電流細調旋鈕順時針調至最大,再調節電壓粗調旋鈕和電壓細調旋鈕將電壓值設定為48.0 V。

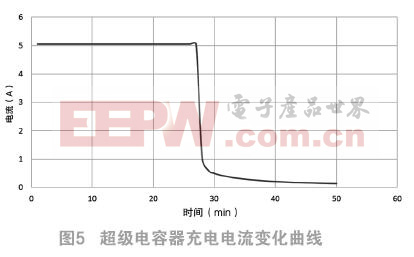

(3)超級電容器充電:將調試好的直流電源接入超級電容器充放電端口,啟動開關,超級電容器充電。

(4)數據記錄:每隔一分鐘通過電源顯示器觀察一次此時的電流大小,記錄相應數據并繪制超級電容器充電電流變化曲線如圖5所示。

由測量出的數據根據公式 可計算出該超級電容器的容量為8584.2 C.即一個ma超級電容器48 V模塊若以額定工作電流(100 A)的情況下充電僅需86

s即可充滿,而以1A的電流則可以連續放電約2.4 h,這充分展示出了超級電容器在迅速充電方面極具優越性。

可計算出該超級電容器的容量為8584.2 C.即一個ma超級電容器48 V模塊若以額定工作電流(100 A)的情況下充電僅需86

s即可充滿,而以1A的電流則可以連續放電約2.4 h,這充分展示出了超級電容器在迅速充電方面極具優越性。

4 結論

通過對超級電容器的內阻、漏電流和容量的測試結果來看,超級電容器具有極小的內阻,即使單個的超級電容器就能提供100 A以上的大電流,足以應對儲能系統短時大功率充電,且超級電容器能夠在極短時間內升至額定電壓。通過超級電容器的漏電與傳統電容器漏電流檢測標準相比,超級電容器具有極小的漏電流,使得超級電容器的使用壽命更為長久。而通過超級電容器的容量測試,顯示出超級電容器與同體積的蓄電池相比,其功率密度更高。

超級電容器支持大電流充電特性,可將其應用于城市公交等可短距離行駛的交通運輸車輛上,可實現超短時間充電并提供短時內充沛與持續的續航能力。超級電容器支持超大電流放電,能量轉換效率高,過程損失小可支持大型電氣設備啟動時所需的尖峰電流。利用其大電流充放電的綜合特性可應用于電網重負荷運行時段,可降低電網電壓波動,提高電能質量。

參考文獻:

[1]李軍求, 孫逢春, 張承寧,等. 純電動大客車超級電容器參數匹配與實驗[J]. 電源技術, 2004, 28(8):483-486.

[2]唐剛. 最小二乘法在超級電容器參數辨識中的應用[J]. 電子元件與材料, 2015(7):95-97.

[3]施濟杰. 基于嵌入式的超級電容器參數測量系統的研究[D]. 天津大學, 2011.

[4]時洪雷. 超級電容器參數老化趨勢預測[D]. 大連理工大學, 2017.

[5]郭瑞, 劉敬力, 李寶華. RLS算法在碳基超級電容器參數辨識中的應用[J]. 遼寧工程技術大學學報(自然科學版), 2014(12):1660-1664.

[6]趙洋, 韋莉, 張逸成,等. 基于粒子群優化的超級電容器模型結構與參數辨識[J]. 中國電機工程學報, 2012, 32(15):155-161.

[7]趙洋, 張逸成, 孫家南,等. 混合型水系超級電容器建模及其參數辨識[J]. 電工技術學報, 2012, 27(5):186-191.

[8]Fuertes A B, Lota G, Centeno T A, et al. Templated mesoporous carbons for supercapacitor application[J]. Electrochimica Acta, 2005, 50(14):2799-2805.

[9]Yao Y Y, Zhang D L, Xu D G. A Study of Supercapacitor Parameters and Characteri stics[C]// International Conference on Power System Technology, 2006. Powercon. IEEE, 2006:1-4.

本文來源于《電子產品世界》2018年第12期第45頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論