AI產業的生態(Ecosystem)之路

作者 / 高煥堂 臺灣VR產業聯盟主席、廈門VR/AR協會榮譽會長兼總顧問

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201803/377641.htm1 邁向生態之路

最近幾年來,全球最成功的商業模式之一是:樞紐經濟(Hub economy)。例如,百度、谷歌、Amazon公司等都是典型的代表。這種經濟幕后就是一個系統平臺(Platform),提供開放API,支撐(也掌控)蓬勃發展的生態體系(Ecoystem)。隨著(互聯)網絡外部性的不斷增強,透過技術的開源與開放來促進網絡效應,激發生態圈的不斷擴大和蓬勃發展。這種商業模式將會逐漸蔓延到各行業各領域。在AI這個當今熱門的技術領域也不例外。

在本文里,以Ironbot、Dobot和Zenbo三種機器人產品來闡述最基礎的機器人軟硬結合、共享平臺、開放API、以及共利的生態商業模式等。其中的核心要素就是:API。大膽地開源軟件和開放API,即能促進生態的蓬勃發展。

2 設計平臺,建立生態圈

生態圈幕后的支柱就是平臺。一般而言,平臺包含兩層:商業(Business)組織層和系統(System)服務層,如圖1。

這兩層會互相影響,也就是互相支持、制約和賦能。上層的商業平臺支撐應用開發者、專業知識提供者、用戶等。下層則銜接到AI機器人等軟硬件整合產品。這個平臺部分,就相當于一棵樹(或樹林)的樹干部分。它支持往下扎根、往上枝葉生長的生態繁榮現象(如圖2和圖3)。

平臺的角色在于創造通用性(共享性),這偏于成本思維,著眼于降低特殊應用(App)的開發成本。同時也創造獨特性(與眾不同),這偏于獲利思維,著眼于提升產品的競爭力和獲利性。這種系統平臺,通常以軟件框架(Framework)來實現,這框架必須具備兩項特質:1)框住App的功能和行為;2) 本身保持高度彈性。換句話說,框架的目的是要去“框住”上層的App,來保護下層軟硬件整合體(如AI機器人的驅動件和硬件設備)的變動自由度。

關于框架的職責是要去保護、或支撐、或服務、或控制誰? 這可以從中華民族最為熟悉的偉大架構:萬里長城或城墻,來談起。萬里長城當時的用意是要框住塞外游牧民族的行為,達到保護關內居民的變動自由度(即安居樂業)。萬里長城除了關口(API)穩定之外,都是年年變動,更是促進關內的變動自由度。其中App就是塞外居民,萬里長城的原意不是給塞外使用的,而是用來框住塞外的行為,來保護關內的。

3 平臺范例:設計一個UBOT共享平臺

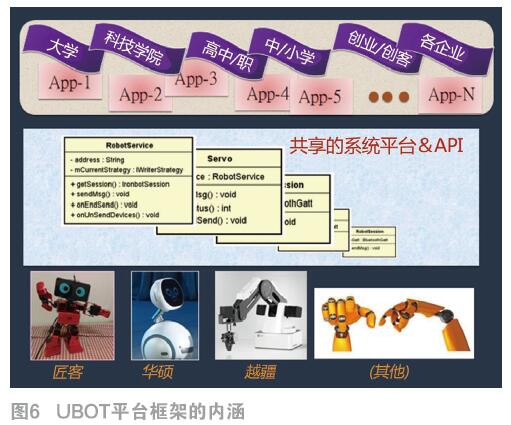

這個UBOT是基于移動設備的Android平臺而延伸出來的。適用于任何“Android手機/機器人”, 之間的互動場域。UBOT也將隨著Android的開源、開放模式,提供給全球AI機器人應用開發者共享。UBOT可帶給App開發者許多幫助。就像Android平臺一樣迅速累積許多App開發者。這些大量的App只要稍做調整,就能執行于新產品上,因而UBOT迅速為新產品帶來眾多的App。這非常有助于創客的新產品迅速進入市場而獲利。

圖5表示了Ironbot、Dobot和Zenbo等機器人產品的共享平臺、開源軟件、開放API、及共利的生態商業模式。其中的核心要素就是:API。全球各學校的AI機器人創客團隊都可基于“UBOT共享API”而進行產品規劃與開發,是一個有機生態,可有效支持各級學校的深耕,并促進創客之間的深度協同創新。由于創客的弱點之一是:機器人產品的市場營銷能力不足。也就是,年輕創客大多具有技術優勢,卻伴隨著營銷弱勢。只要創客機器人產品支持共享API,其用戶就能從App Store下載形形色色的App,大幅增加機器人的功能和用戶體驗,彌補市場營銷的弱點。同時,可大幅減輕軟件開發的負擔,降低創客的研發成本、縮短時程(如圖6)。

逐漸地,將會形成全球性的AI產業的大融合,同心協力,建立大生態。

4 應用范例

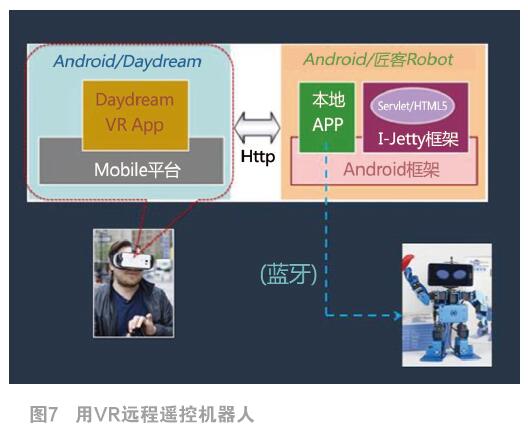

基于UBOT平臺,各級學校老師可以規劃其相關課程,例如“VR&AI機器人開發”課程,其核心內容是學習如何將機器人所看到的影像實時傳送到VR眼鏡,讓人們能透過VR眼鏡來和機器人遠程互動。如圖7所示。

這對于邁向工業4.0的產業轉型升級,是非常有幫助的。例如,可應用于高危險的消防滅火、遙控高鐵的巡軌機器人、指揮戰場機器人或無人偵察機、工廠手臂機器人等。除了工業用途之外,大學生也發揮創新能力,在大學校園里建立“AI機器人咖啡吧”(如圖9)。建立一個機器老師教導人類學生的AI教室。而不是人類老師教人類學生去學習機器的AI思維。它是國內第一個由“機器老師、學生服務的新景點”: AI學習咖啡廳,讓人類學生來體驗“AI思維&機器學習”。

在設計理念上,這是采取模特兒T臺走秀的形式。各機器人都像一位模特兒,在T臺上走秀、表演、跳舞等。例如,可安排8位匠客小機器人在T臺上一起演木偶戲,扮演各種角色,并優雅互動。

這Dobot泡咖啡,匠客Ironbot送咖啡,而Zenbo老師會教人類學生如何泡咖啡、如何講英文、如何考多益(TOEIC,國際交流英語考試)、如何當導游等等。Zenbo老師也會很親切地招呼客人、與客人對話。人類學生寫軟件程序,來創新組合、指揮眾多機器人的協同合作,例如在一支App里可用語音叫Dobot操作咖啡機,泡好了咖啡,會請Ironbot人形機器人來端(送)咖啡給客人。另外,可以寫App,叫Zenbo當司儀,介紹兩位Ironbot機器人出場,演唱二人轉或相聲小品等。

這咖啡吧也可以當做一個純機器老師的“AI+行業(如觀光)”教室。其上課的情境之一是:人類學生戴上VR/AR眼鏡,和機器老師一起學習導覽長白山脈、一起逛火星、一起進入人體看癌細胞,等等。

5 加上機器學習

像上述的大學里的AI機器人咖啡館,是很有創意的,透過UBOT去聯結(整合)多臺機器人。接著,可以 把AI加到機器人上,例如,可把蘋果公司的Face ID加到匠客Ironbot上,成為迎賓招財貓(會人臉識別),招呼客人,幫客人算命、看運勢等。

其實,生態就像一座花園,它是否蓬勃發展,取決于園丁的心境,而不完全是技術,其中API設計是核心。園丁要先利他、設計共利,然后才利己。而共利來自精心設計,優越的設計來自高貴的心境和素養;期待大家攜手互惠,共同發展AI機器人的共享系統平臺,以及共利的和諧產業生態。

參考文獻:

[1]高煥堂.創新之路:AI思維+設計思維.電子產品世界[J],2017(12):67-69.

[2]高煥堂.AI思維給人類教育的三項啟示.電子產品世界[J],2018(1):82-83.

[3]高煥堂.AI時代的新知識結構:知識3.0.電子產品世界[J],2018(3):76-78.

本文來源于《電子產品世界》2018年第4期第79頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。

評論