機械式LiDAR貴在當下 固態LiDAR便宜在未來

激光雷達行業風云變幻,一方面是傳統機械激光雷達的技術成熟,固態激光雷達技術路線的分化;另一方面則是隨著自動駕駛的落地預期加強,資本市場對激光雷達企業的關注度還在持續上升。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201712/373763.htm國內激光雷達廠商鐳神智能近日獲達晨創投近億元B輪融資,明年上半年發布固態激光雷達,而他的A輪融資額度也達到近億元,由招商資本領頭。作為國內為數不多的幾家掌握激光雷達核心技術的廠商,鐳神智能獲得資本的青睞并不意外。

鐳神公司掌握了三角法激光雷達、飛行時間法TOF單線多線激光雷達(目前,多線激光雷達已實現量產,3D FLASH 固態和MEMS固態激光雷達正在研發,預計于2018年年中推出)、相位法激光雷達技術方案,也擁有市場上最齊全的激光雷達整體解決方案。

這是今年繼速騰聚創,禾賽科技之后,又一筆金額較大的激光雷達企業融資案例。

激光雷達的技術本身并不新鮮,這項技術曾用于大氣探測、航空航天,只是近兩年才伴隨著自動駕駛的發展,成了市場的寵兒。事實上,目前市面上號稱應用于自動駕駛的激光雷達,它們誕生之初并不是專為自動駕駛設計的。

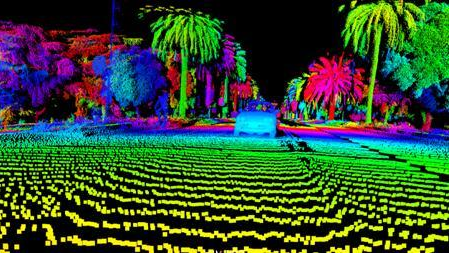

激光雷達在民用領域的應用,從技術角度主要分為兩個方面,一是機械激光雷達,由多束激光并排繞軸旋轉360度,每束激光掃描一個平面,二是固態激光雷達,它采用基于電子部件進行數據讀寫的方案,去除了機械旋轉部件,采用集成電路上的感應晶片掃描各個方向,然后輸出車輛周圍的 3D 圖像。

兩種技術各有優劣,前者的發展伴隨著從單線到多線,但生產工藝、制造成本居高不下,且使用過程中容易出現故障。而后者則是只能探測一個方向,不過價格低廉,可以通過在車上安裝多個來實現360度覆蓋。

二者的技術目前發展的并不成熟,因此很多的公司也會選擇折中的方案——混合固態激光雷達,即在固態雷達內部安裝一些機械式旋轉部件,這樣一來可以實現全覆蓋,二來成本上也得到了控制。

有國外某激光雷達廠商負責人告訴《高工智能汽車》,傳統的機械式雷達純靠線數的增加并不能解決成本以及技術的問題,因此比如像IBEO一直以來并沒有熱衷于提高雷達的線數,他們大批量供貨給前裝主機廠市場的雷達也都是4線、8線的LIDAR。

未來固態激光雷達的產品落地,成為行業關注的焦點。

市場,大家處于同一起跑線

在激光雷達的發展上,國內外企業處在不同的發展階段上,有相同之處,也有不同之處。國外的企業有美國老牌的Velodyne,德國品牌IBEO、硅谷新銳Quanergy等。

Velodyne成立于1983年,其機械式雷達產品種類豐富,從16線到128線都有,也是業內唯二的有量產給主機廠供貨的公司。其生產的多線束激光雷達,在業內擁有一定的口碑,公司的自動化生產也是領先,但其提供的激光雷達價格感人,應了一句老話:好貨不便宜。

IBEO在1998年成立于德國,這家公司是最早進入車載激光雷達市場的,其生產的產品主要是低線數LIDAR,在歐洲擁有成熟的市場,不僅為歐洲提供過安全輔助產品,同時也跟一些國際主要的Tier1,主機廠有深度的合作。

Quanergy是在2012年成立,但先后已經獲得多輪融資,跟奔馳、德爾福等廠商有戰略性的合作協議,它們的產品有機械式激光雷達和固態激光雷達,

國內的LIDAR廠商有北科天繪、速騰聚創、鐳神智能、禾賽科技等公司。雖然在車載LIDAR領域,國內外的公司數量都差不了多少,但由于國外的企業發展的較早,國內企業在技術成熟、穩定性、客戶數量方面還是有一定的差距。

同時國內的LIDAR企業,對于車載領域的應用意見不同,有的認為車載領域的大規模應用還為時尚早,有的認為未來兩三年將會是一個大的發展期,有的則早早進入了車載領域,希望站好一個位置。

但隨著資本市場的不斷加持,以及未來自主品牌、合資品牌車企從成本、本地化服務等角度考慮,國產激光雷達市場的需求正在顯現。

技術,國內企業奮力追趕

根據相關報告顯示,到2022年全球激光雷達(LiDAR)市場規模預計將達到52億美元,因此越來越多的企業將會加入這個市場。根據高工智能產業研究院(GGAI)統計數據顯示,全球涉及車用激光雷達的初創企業數量超過50家。

而政策方面,《中國制造2025》對智能網聯汽車關鍵零部件自主化率做出了明確的目標指向,車載雷達系統2025年自主覆蓋率40%。

由于激光雷達技術的進步,尤其是高線束、混合固態及固態技術的逐步成熟,和32線、64線大規模量產,從明年開始市場份額會出現大幅度提升趨勢,其占自動駕駛核心部件的比例將由2017年的1.3%增長到2020年的11.3%,市場規模將達到32億元。

尤其是隨著近日北京關于自動駕駛路測的政策頒布,國內自動駕駛的發展將會進入快車道。

伴隨著自動駕駛的蓬勃發展,LIDAR的使用也必將越來越頻繁,而目前制約LIDAR廣泛應用的價格因素,也將會隨著固態激光雷達的發展、更多企業的進入、主機廠的加入,而得以逐步解決。

鐳神智能獲得新一輪的融資,也是為了在明后兩年,加快公司在車載激光雷達領域的應用,包括此前自主研發的多線激光雷達(4線、8線、16線),未來他們將會在固態激光雷達領域發力,3D FLASH 固態和MEMS固態都已經在研發中。

公司與以色列公司Newsight Imaging合作,也是為了布局自動駕駛。他們合作推出的V-LiDAR ,可被用于搭載了ADAS系統的車輛及自動駕駛車輛,計劃將于2018年上半年問世。

另一家國產激光雷達廠商速騰聚創成立于2014年,公司成立之初就是瞄準了車載領域的LIDAR應用,相繼開發出來16線、32線的LIDAR,并與一些初創的自動駕駛公司展開了合作。《高工智能汽車》采訪速騰聚創的人員了解到,它們將會在在1月份美國的CES展上,展出基于MEMS的固態激光雷達。

國內市場雖然尚未成熟,但自動駕駛廠商和汽車主機廠在進行產品驗證的時候,也需要選擇激光雷達的合作伙伴。國內的吉利、上汽、廣汽等自主品牌,都有著自己的團隊進行自動駕駛領域的相關研發,同國際一流的激光雷達廠商也有接觸和合作。

但國際廠商在國內的技術支持還并不完善,因此在同車廠合作的時候,提供的服務還難以滿足車廠。

《高工智能汽車》從國內某汽車主機廠相關研發人員了解到,主機廠一般情況下,更加愿意和國內的供應商合作開發,因為國內供應商愿意給主機廠開放更多的數據做分析,也更加愿意配合主機廠做一些定向的開發。

同時考慮到性價比的因素,現在自動駕駛使用到LIDAR量還不多,國內LIDAR廠商的技術已經可以滿足相應的指標,只是在產品穩定性上還需繼續優化。但產品穩定性的提升,也是需要時間的。

汽車主機廠人士認為,激光雷達廠商到最后肯定是強者生存,弱者淘汰的局面。車載零部件不是小打小鬧,一定要提高產品穩定性,滿足車規要求,積累整體的技術實力,如果任何一方落下了,肯定很難站穩。

目前在L3級別已有主機廠采用了激光雷達,國內主機廠也正在調研,在下一代產品考慮使用,但具體會是什么方案還不確定,目前的觀點是偏向于固態激光雷達。

評論