智能手機下半場迎來淘汰賽:有的拼供應鏈,有的打起了AI的主意

近兩個月以來,也許是受電商節的影響,國內手機市場呈現了一場新機發布和降價促銷的狂歡。連續幾天多場發布會里,全面屏新機又重燃市場。這兩個月,我們看到了手機廠商為爭奪市場上演的多次交鋒,比如前有扎堆地舉行發布會,榮耀、360 手機、一加 5T、小米首屆 IoT 峰會都選擇在了 11 月 28 日的同一天,后有昨個兒 360 和榮耀再次撞上了(前者發布了 999 元起的全面屏新機 N6 系列,后者則直接探討起了“AI 手機元年下的變革與思考”),甚至于在線下出現了小米員工打砸華為榮耀專賣店的事情。這個市場,為了排名,為了銷量,為了品牌,有人刀刀見血,有人瘋狂追逐技術創新,有人漸漸落伍失意。

據此前市場調研機構 Canalys 發布的 2017 年 Q3 中國智能手機市場出貨量統計報告顯示,該季度,中國智能手機市場共計出貨 1.19 億部,其中,華為手機出貨量 2200 萬部,市場份額 19%,排名第一;OPPO 緊隨其后,以 2100 萬部占據 18%的市場份額;vivo 以 2000 萬部占據 17%的市場份額;小米第四,蘋果強勢反彈,排名第五,分別占比 13%和 10%以上。

可以看到,前三名手機廠商的市場份額相差十分接近,這也間接反映了目前國內手機市場競爭之激烈。

另一方面,根據市場研究機構 Kantar Worldpanel 最新數據顯示,截止 10 月末,中國前五大手機廠商占據了整個市場 91%的份額,而這個數字去年為 79%。這將意味著前五強的領先優勢還在進一步擴大。

在國內手機行業激烈競爭的背后,頭部廠商將繼續相互爭搶存量用戶,而剩下的二三梯隊的小廠商,伴隨智能手機紅利的消退,將陷入一場無可奈何的淘汰賽中。

智能手機市場山河已成

IDC 發布的 2017 年第三季度全球智能手機的研究報告顯示,盡管該季度智能手機的出貨量仍在增長,但增長幅度已較比往年更為緩慢。與此同時,根據中國信息通信研究院發布的報告顯示,今年 1-6 月,國內手機市場出貨量 2.39 億部,上市新機型 565 款,同比分別下降 5.9%和 26.0%。

這也就意味著,國產手機出貨量的增長速度放緩基本已是不爭的事實。對于頭部陣營而言,除了保持目前的用戶市場之外,還得從其他手機廠商手里搶份額。互利網時代崛起的手機廠商,越來越關注線下,而運營商渠道又是線下市場的重中之重。

那么,關鍵一點就是如何進行渠道和業務能力的拓展。隨著三星在國內市場的衰落以及 OV、華為等國產品牌的崛起,運營商們也會逐漸拋棄三星,轉投銷量更好的國產品牌。

“大的格局上,2017 年,華為和 OV 營收能力遠遠甩開其他品牌,掌握國內品牌中最優的供應鏈和渠道,二線梯隊在短時間看不到翻身的機會。因為資源的集中,華為和 OV 的領先優勢會繼續加大”,手機中國聯盟秘書長王艷輝指出。

基本可以判定,國內頭部手機制造商也將會分化為兩大陣營:一方是能繼續推動手機出貨量大幅增長的公司,一方則是向外海市場拓展的 ODM 們。

根據金融公司 Canaccord Genuity 分析師 Michael Walkley 的研究,今年三季度,蘋果在全球手機利潤中的占比已經減少到了 72%,盡管仍然處于領先,但不再處于獨霸的局面。

未來,第一梯隊之間的競爭將更為激烈,要么是直接從對手口中搶食,要么是著眼于新的市場布局了。

新興廠商難以逆襲的市場份額

而受到第一梯隊從技術開發實力、供應鏈、渠道到生態等多方面的碾壓,更多小的獨立手機廠商將很難逆襲。

并且,因受到同質化的困擾,目前智能手機在外觀、做工、規格和功能上幾乎大同小異。如在屏幕材質方面,逐漸向 OLED 屏幕靠攏;清一色的高通驍龍 CPU 處理器,以 6GB RAM 作為標配;存儲介質上,16GB、32GB、64GB 均可配置;采用雙攝像頭,放棄往簡單追求高像素的做法。同時,各個廠商快速的產品迭代使得性能對于智能手機的價值影響越來越弱,即便千元機也能很好地滿足用戶需求,而目前多數廠商所標榜的新技術最多只是功能升級,很容易被同行追趕。

更何況,在價格方面,目前多數廠商仍面臨著短期內低價走量卻賺不到錢,而走高端市場卻很難打開市場提升品牌溢價。

360 手機總裁李開新在接受采訪時便提到,“目前做一款手機的毛利率非常低,幾乎只有幾十塊錢。”

此外,在普遍燒錢且盈利難的智能手機行業,缺少外部資源支撐的小廠商還會首先面臨被淘汰的危險。曾名列“中華酷聯”國產手機第一梯隊的酷派,在失去了樂視這顆大樹后,相繼出現裁員、巨額虧損、高層震蕩等問題,近日傳出被收購的消息。一位酷派職員表示,“現在整個酷派業務萎縮挺厲害的,內部資金鏈出現問題,還挺難周轉的。各個業務線的人都在動蕩……”

拼創新:都打起全面屏、人工智能的主意

今年 9 月份以來,各種全面屏手機陸續上市,從蘋果 iPhone X、三星 S8、小米 MIX2、金立 M7、vivo X20,再到 OPPO R11s、HTC U11+、錘子堅果 Pro2、一加 5T、360 N6 系列、榮耀 V10。幾乎所有手機廠商要么已經推出了全面屏新機,要么就是在推出新機的路上。

小米的千元全面屏手機紅米5/5 Plus

根據咨詢機構 CINNO 的預期,2017 年全面屏手機在智能手機市場的滲透率為 6%,2018 年會飆升至 50%,后續逐步上升至 2021 年的 93%。就 11 月全面屏在新機中出現的概率來看,2018 年全面屏手機的滲透率相較 50%會只高不低。

不過,就全面屏作為一項功能配置的實現情況來看,全面屏暫時只是超高屏占比的手機,未能做到手機正面屏占比 100%的手機,這也造成了新機質量的參差不齊。如 iPhoneX,因需要搭載一系列手機傳感器,采用了異形全面屏,以更好地適應機身外觀設計和整體結構,但由此出現的“劉海”設計,使用戶在觀看視頻、游戲或瀏覽網頁時十分影響視覺體驗。

據目前觀察,由于全面屏改變了手機產品的工業設計,諸如產品結構、攝像頭位置、聽筒位置、新型指紋芯片設計等所有環節,都成為接下來所有廠商面臨的技術門檻。

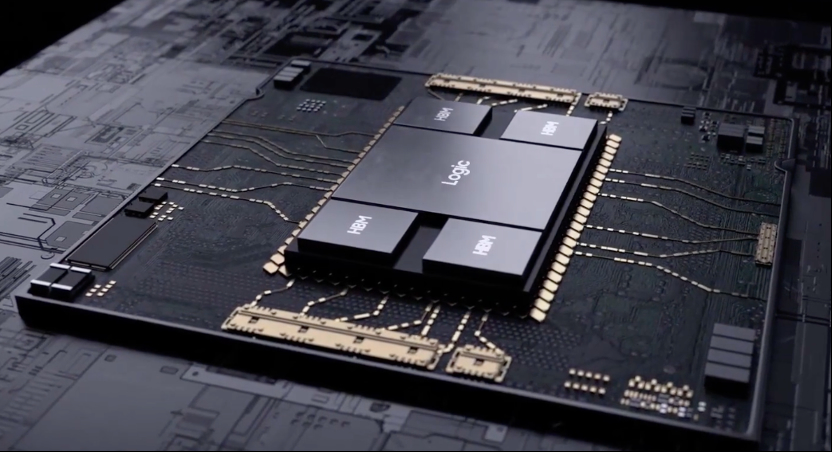

再看人工智能,近幾年的手機市場,在拼性能、堆參數“不服跑個分”之后,手機終于因為人工智能技術迎來了一些變化,從人臉識別到語音助手,功能應用正在加速普及,從蘋果、三星、華為的新機我們能夠略窺一二,其中華為更是接連推出「第一款人工智能手機」榮耀 Magic 和搭載「第一款人工智能處理器芯片」麒麟 970 的榮耀 V10 。顯然可見對于整個智能手機市場而言,能夠讓手機基于用戶行為習慣自我學習,進而優化、智能感知用戶場景、預測用戶行為再智能分配資源,確保系統最佳運轉等的 AI 技術已經成了下一個風口。

智能手機生態構建的友與敵

從蘋果、谷歌、亞馬遜、BAT 等互聯網巨頭,再到華為、小米等設備制造商,用其實際行動告訴了我們“要把朋友搞得多多得,敵人搞得少少的”,從“Mobile First”到現在的“AI First”,幾乎所有的廠商都在有意識地構建生態,從硬件、軟件到服務都將基于云計算,構建一套“萬物互聯”的系統。

如蘋果基于 iOS 操作系統上建立的用戶粘性和使用習慣,推出 Home Kit 平臺,并聯合飛利浦、霍尼韋爾和海爾進軍智能家居市場;谷歌發布 Android Things 物聯網操作系統,為開發者將產品連上云端服務。

而這也是為什么小米早在三年前就開始布局 IoT,現在又選擇與百度達成合作,目的是希望以小米的 IoT 生態+百度的 AI 技術能力,實現 IoT 產品在云平臺上的迅速融合與聯動。

正如雷軍的構想,小米不單單是一家手機公司,從最初手機發展到電視、路由、電視盒子,再到智能家居、智能音箱、穿戴設備等硬件產品,小米“以手機為中心連接所有智能設備”的物聯網生態鏈似乎是一條可以復制的路徑。2016 年,據報道,小米生態鏈公司收入已經超過 150 億元。

盡管目前除了小米,已經有更多的手機廠商開始嘗試,在 12 月 12 日榮耀的活動上,趙明便不止一次地提到了“有朋友有未來”的“生態構建”:“所有的互聯網公司,所有的手機品牌,都要有一種開放的心態,都要把自己的能力貢獻出來”。

但如何在自身手機業務模塊較為成熟的基礎上,再有效與自身或第三方業務聯動起來仍是不小的挑戰。

在智能手機廠商們心中,不僅有當下的手機市場,還有未來變化帶來的機會。手機市場注定是頭部梯隊廝殺的戰場,基于手機終端為流量入口,并構建整個生態鏈。這也意味著無論是人工智能、AR,亦或是物聯網、區塊鏈等新技術,只有少數掌握資源的玩家才能玩得起,而在巨頭生存之下的眾多中小玩家呢?入場時蜂擁而至,散場時難免也會抱團“赴死”。

評論