莫大康:中國興建28納米及以下代工生產線的思考

一向不愿多言的英特爾近期也發聲,它說“老虎不發威,當我是病貓嗎?”并聲稱10納米制程領先競爭對手三年。而三星更是不干示弱,它要挑戰臺積電的晶圓代工龍頭地位,它的代工市場的占有率,要從2016年的7.9%,在5年之后躍升至25%。由此表明臺積電要守擂,而三星與英特爾都要攻擂。由于三家巨頭各有所長,相對而言臺積電是處在龍頭地位,而三星要花5年時間,把代工市場份額擴大至25%,十分明顯它的市占率要再提升17%,必定要有人愿意讓出份額。因此分析有兩種可能性,一種是三星達不到25%,另一種是臺積電、GF等讓出份額,而最終結果會是如何,相信三星與臺積電兩家都不會示弱,所以一場全球高端代工的大血戰馬上打響。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201709/364911.htm02, 40納米以下代工市場現況

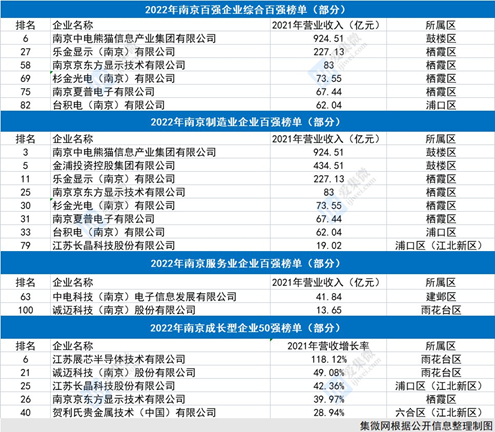

按IC Insights 9月19日發表的研究報告指出,2017年純晶園代工市場預料將成長7%,而40nm以下(理解為28納米,22/20;16/14納米,包括10納米在內)的銷售額有望年增18%至215億美元,而其中臺積電在40nm以下晶園代工市場的占有率將高達86%。

IC Insights舉例,直指臺積電來自40nm以下制程的美元計價營收,已高達185億美元,是GlobalFoundries、聯電和中芯國際(SMIC)合并營收(27 億美元)的近7倍。事實上,臺積電2017年底將有10%的營收將來自10nm制程。

調研機構IC Insights最新修訂顯示,2017年全球純晶園代工業者市場銷售額將年增7%,達538億美元。其中40納米以下的高階制程晶圓代工銷售額年增18%,達到215億美元,占總銷售額的40%;而40納米以上制程銷售額僅年增1%,達323億美元。

非常明顯在這場高端代工的大戰之中,主要是三家巨頭,TSMC,Samsung及Intel之爭,而且可能主要集中在臺積電與三星兩家之間。而中芯國際的地位非常微妙,擺出的架勢是要擠進全球代工的第一陣營中,但是它的先進工藝制程進展并不快,市場占比可能很難超過全球的3%,達到6億美元。

一場全球高端代工之戰迫在眉前,而爭奪的重點是蘋果,高通,輝達及Xilinx等大戶的訂單,應該總量約在200億美元。

03,加強研發尚不到時候

中國半導體業的發展需要三駕馬車,即研發,兼并及合資、合作的共同努力,然而實際上哪一種方法都有它的利與弊。相對而言,研發是根本,因為通過研發而沉積下來的技術,才能落在自已的手中,是產業的真正立足之本。

但是現階段加強研發總體上對于半導體業而言,除了人材、資金等問題之外,關鍵是企業的主動意愿尚顯不足,如果都能象“華為”那樣,則不必擔心研發,因為企業有非常大的緊迫感及主動性,想不加強研發也不行。

任何一家企業要加強研發取決于三個層次:第一要有能力,包括技術及資金;第二要有自主意愿,積極的作出決策;第三要考慮ROI,投資的回報率。

而現階段中國半導體業的現狀是由于工業基礎薄弱,急功近利思維彌漫等因素,據近期魏少軍博士的報告,整個中國半導體業的研發投入資金僅約45億美元,尚不及高通及英特爾一家公司大,而且不同企業之間的差異性較大,可能尚需要有一個培育的過程。

由于長期研發的投入不足,以及缺乏人材等因素,導致28納米、14納米等先進工藝制程的推進遲緩,市場份額很小,加上臺積電、聯電、格羅方德等的先進邏輯工藝代工生產線迅速在國內布局,競爭態勢加劇。

04,理性看待興建多條先進工藝制程12英寸生產線

盡管近年來在國家“大基金”為主導等推動下,多條先進工藝制程的12英寸生產線開建,據估計新建總產能計劃達到60萬片以上。由于這些項目大部分都是根據產業的發展需要,或者是部分地方政府的意愿來設計,非市場化因素的干擾不可避免,也是現階段發展中國半導體業的必然結果。

用完全市場化觀點來思考不符合實際,然而盲目的樂觀,以為擴大產能后中國半導體業就能達到擴大自給率的目標也可能缺乏科學依據,其中有部分項目可能會帶來巨大的風險不可小視。

顯然脫開中國半導體業的特殊地位來看待芯片制造業的發展是不公平的。據觀察,改變現階段投資與技術兩輪的不同步,首先需要下全力攻克邏輯工藝制程技術的難關,如14納米finFET工藝,同時又要適時及適度的擴大產能,把中國芯片制造生產線的“接力棒式”傳遞過程考慮進去,再加上國家在企業研發的補貼政策,以及研發的投資模式創新等。

評論