工業4.0風暴席卷全球 中國制造業機遇在哪里?

定制化時代已至,中國工業4.0之路勢在必行:在追求“定制化”、“個性化”產品的時代下,工業4.0應運而生。人口紅利不再,勞動力成本上升掣肘我國制造業的國際競爭力,因此推進智能制造、促進產業升級轉型,發展工業4.0成為我國的不二選擇。

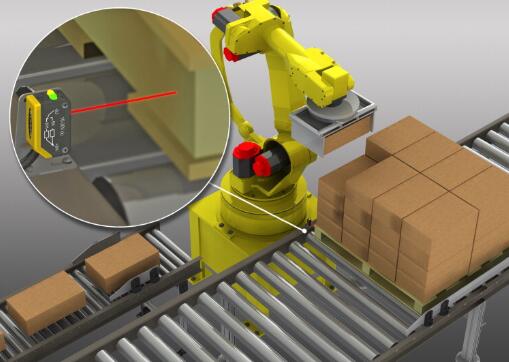

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201610/311832.htm產業鏈要素具備,工業4.0騰飛在望:中國在工業4.0產業鏈上布局完善。企業管理層:工業大數據驅動制造業信息化,實現網絡優化、運維完善、恢復系統和自主學習;企業運營層:“工業軟件”+“工業以太網”讓工廠實現高效運轉、互聯;執行層作為工業4.0的手和眼睛,其中傳感器幫助感知物理世界,工業機器人和3D打印分別實現代替人工和定制生產。

工業大數據是工業4.0核心驅動力:工業大數據能夠實現網絡優化、運維完善、有效恢復系統和自主學習。以每年提高1%生產效率來測算,未來20年,它將為全球GDP增加10萬億-15萬億美元。艾瑞咨詢預測2018年工業大數據整體規模將達到247億元,年均增長率約19.5%。

工業軟件,工業4.0的決策中心:2014年全球企業級軟件市場規模為3175億美元,同比增長5.5%,其中國產軟件企業有一定市場份額,但與國外領先軟件企業差距較大,目前國內市場排名前五位的國內廠商96%的銷售在國內市場,全球份額不足0.3%,自主創新亟待加強。

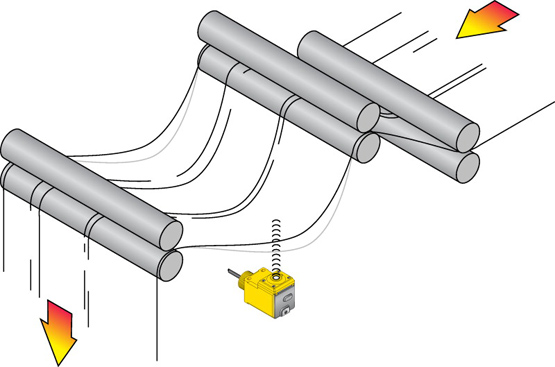

“工業以太網”實現智慧互聯:“工業以太網”作為工業4.0的基礎器件,實現各個設備在工業條件下穩定可靠的信息交流。HMS統計,“工業以太網”占據全球工業通信市場34%的市場份額,并以每年17%的速度增長,逐步成為控制系統網絡發展的主要方向。作為核心設備的工業以太網交換機2015年銷售額達到16.07億美元,預計2016~2018年將保持8.6%的復合增長率。

工業機器人市場方興未艾:2015年,我國工業機器人市場規模達到6.7萬臺,居全球第一,而機器人密度僅30,遠低于世界平均水平62,工業機器人市場存在巨大增量空間。現階段工業機器人的核心零部件主要依賴進口,導致國內企業生產成本壓力大,上游零部件國產化亟待突破。

傳感器是工業4.0實現的基礎和前提:2015年全球傳感器市場規模超過1500億美元,未來5年將保持10%~20%的復合增長速度。其中RFID和機器視覺作為非接觸式、高精度的識別技術,已成為工業4.0的標配。

對標德國和美國,看中國工業4.0發展路徑:美國和德國實施路徑和邏輯相反,但是目標一致。美國是以GE、IBM這些公司為支持,側重于從軟件出發打通硬件;德國是以西門子、庫卡、SAP這些公司為主導,希望可以從硬件打通到軟件,兩者的目標均是實現互聯網和工業的融合。中國制造業目前的狀況發展不平衡,因此要走軟硬兼重、工業2.0、3.0和4.0并行發展道路。

“工業4.0”背景

據了解,“工業4.0” 研究項目由德國聯邦教研部與聯邦經濟技術部聯手資助,在德國工程院、弗勞恩霍夫協會、西門子公司等德國學術界和產業界的建議和推動下形成,并已上升為國家級戰略,德國聯邦政府為此投入達2億歐元。“很顯然,德國非常重視此次智能化工業發展的戰略。

根據最新調查研究報告顯示,自2013年4月在漢諾威工業博覽會上正式推出以來,工業4.0迅速成為德國的另一個標簽,并在全球范圍內引發了新一輪的工業轉型競賽。

嚴格意義的講,工業四代(Industry4.0)是指利用物聯信息系統(Cyber—PhysicalSystem簡稱CPS)將生產中的供應,制造,銷售信息數據化、智慧化,最后達到快速,有效,個人化的產品供應。

當前,我國大力發展智能機器人,正在向工業4.0過渡發展的關鍵時期。傳統企業遭遇的用工荒、低端低效率的流水線將會被新一輪的智能制造設備所替代。

當前,我國高端傳感器、智能儀器儀表、高檔數控系統、工業應用軟件等市場份額不到5%。“針對這樣一個現狀,我國大力提倡人工智能,并把人工智能列入發展規劃的提綱中。

工業4.0把制造變成了物流

2008年全球金融危機后,由于產能增加但全球消費市場有限,各國為了保持國家的長期競爭力,紛紛出臺各種引領制造業升級的國家戰略和產業政策。

美國先后提出了《重振美國制造業政策框架》、《美國先進制造業的領先地位計劃》和《先進制造業國家戰略計劃》等政策,利用機器人、自動化和3D打印等新興產業構成美國的“再工業化”戰略,這也是美國建國后的第五個國家戰略,其重要性可見一斑。

德國則針對美國和中國制造業的步步緊逼,提出了《高新技術戰略2020》和《把握德國制造業的未來:實施工業4.0的建議》,認為將物聯網和服務引入制造業的趨勢將迎來第四次工業革命,明確把工業4.0定位為國家發展戰略,通過西門子、寶馬等大公司形成標準而推廣到國內為數眾多的中小企業,以提高德國在生產和研發上的國際優勢。

評論