并聯型蓄電池系統的等效電路建模

摘要:儲能系統為風電、光伏等波動性分布式電源接入電網提供了一種有效的方法,通過電池的串/并聯可實現儲能系統容量的擴大。針對由電池單體并聯組成的并聯型蓄電池系統,在考慮到電池單體的參數非線性及容量不一致性等特點的同時,利用并聯電路工作特性,建立了一種基于內阻、端電壓、容量等物理參數的并聯型蓄電池系統的等效電路模型。通過電池系統在不同荷電狀態(SOC)初始值條件下進行恒流放電時的仿真結果與實驗數據對比,證明所提出等效電路模型具有較高的準確性。

關鍵詞:蓄電池;建模;等效電路

1 引言

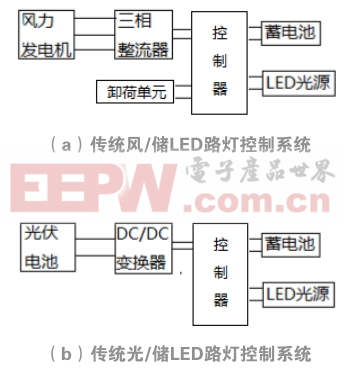

隨著電網的現代化、智能化以及新能源(如風電、光伏發電)的快速發展,一方面,傳統電網面臨著系統負荷率低、投資成本高、環境污染等問題,另一方面,新能源因其自身的大波動、不連續、多時空等特點,并網及控制問題成為影響其廣泛應用的瓶頸。大容量儲能系統作為集存儲、充放為一體的能量雙向流動裝置,為解決上述問題提供了一種經濟、有效的方式。

蓄電池系統作為儲能系統的主要能量存儲部分,其容量的擴大可通過電池的串/并聯實現。研究由電池并聯而成的并聯型蓄電池系統的精確建模對儲能系統的優化、設計及控制至關重要。

目前,等效電路建模法因具有較多的優點已成為電氣領域進行電池建模的主要方法。然而,國內外學者的研究對象主要是單體電池或用于提高蓄電池系統端電壓的串聯型蓄電池系統,對于用于擴大蓄電池系統容量的并聯型蓄電池建模研究甚少。在此利用等效電路法對并聯型蓄電池系統進行建模,并通過仿真與實驗數據對比以驗證其準確性。

2 并聯型蓄電池系統構成及簡化

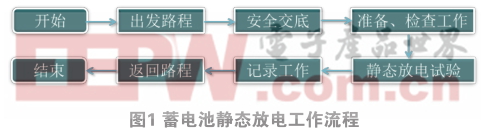

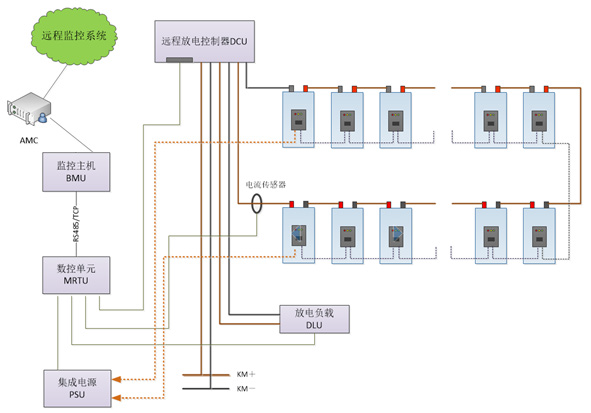

圖1示出所研究的并聯型蓄電池系統。蓄電池系統由多個電池串(BP)通過并聯而成,每個BP又由多個電池模塊或電池單體通過串聯而成。蓄電池系統通過直流開關接于電力電子變換器直流側,再與外部進行能量的雙向交換。

通常,任何蓄電池系統都可簡化為由兩個電池并聯或串聯而成,為便于研究,在此以電池并聯型作為研究對象(暫不考慮串聯方式)。

3 并聯型蓄電池系統建模

并聯型蓄電池系統建模的實質是對兩個并聯電池進行建模,根據并聯電路特性可得:

U1(SOC1)=U2(SOC2)=Us,Is=I1+I2 (1)

式中:U為電池端電壓;SOC為電池荷電狀態;I為電池電流;下標s表示蓄電池系統。

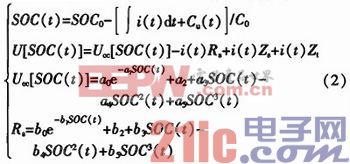

此外,根據單體電池放電特性可得:

式中:C為電池容量;Cu為不可用容量;a,b均為參數;Uoc為電池開路電壓;Z為阻抗;Rs為電池內阻;下標0表示初始狀態。

由式(1),(2)可得并聯型蓄電池系統模型,其單體電池中的參數可對實驗數據進行最小二乘法擬合得到。

4 仿真及實驗驗證

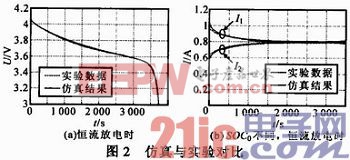

為驗證所提出電池模型的準確性,在Matlab/Simulink環境下建立仿真實驗平臺,以兩個鋰電池單體并聯而成的并聯型蓄電池系統為研究對象進行仿真與實驗,并將結果進行對比。電池仿真參數:額定電壓3.7 V;額定容量860 mAh;截止電壓3 V;a0=-0.915;a1=-40.86 7;a2=3.632;a3=0.537;a4=-0.499;a5=0.522;b0=-0.146 3;b1=-30.27;b2=0.103 7;b3=0.058 4;b4=0.174 7;b5=0.128 8。電池實驗參數:額定電壓3.7 V;額定容量860 mAh;截止電壓3 V;最大放電電流倍率為2G。

圖2a為蓄電池系統恒流(1.6 A)放電時系統端電壓U隨放電時間變化的仿真與實驗比較。由圖可知,U先由初始電壓4.14 V開始放電,之后,端電壓與放電時間呈近似性線關系下降;當U降至約3.5 V,呈指數關系迅速下降;當U降至電池截止電壓3 V時,放電結束。同時,在整個放電過程中,仿真結果與實驗數據近似匹配,驗證了該電池模型的準確性。

圖2b為SOC0不同、蓄電池恒流放電(1.6 A)時兩個電池共同為負載供電時的仿真與實驗比較。由圖可知,因SOC0的不同,在并聯電路中,為維持各電池端電壓的相等,促使各電池放電電流的不相等(分別約為1 A,0.6 A),經過一段放電時間后,各電池放電電流趨于相等(0.8 A),且整個放電過程中,保持各電池之和約等于系統放電電流(1.6 A)。同時,仿真結果與實驗數據基本匹配,進一步驗證了該電池模型的準確性及有效性。

5 結論

并聯電池是擴大蓄電池系統容量的有效方式之一,這里通過分析并聯型蓄電池系統的特性。簡化了蓄電池系統,并結合并聯電路特性及電池單體放電特性,建立了并聯型蓄電池系統的等效電路模型。通過仿真結果與實驗數據的對比,驗證了所提出模型的準確性及有效性,有利于電氣領域專家和學者對儲能系統尤其是蓄電池系統的優化設計與控制研究,為后續有關儲能系統的應用和開發奠定了理論基礎。

電路相關文章:電路分析基礎

dc相關文章:dc是什么

電流傳感器相關文章:電流傳感器原理 光伏發電相關文章:光伏發電原理

評論