光致發光技術在檢測晶體Si太陽電池缺陷的應用

引言

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/169268.htm近年來,光伏產業發展迅猛,提高效率和降低成本成為整個行業的目標。在晶體Si太陽電池的薄片化發展過程中,出現了許多嚴重的問題,如碎片、電池片隱裂、表面污染、電極不良等,正是這些缺陷限制了電池的光電轉化效率和使用壽命。同時,由于沒有完善的行業標準,Si片原材料質量也是參差不齊,一些缺陷片的存在直接影響到組件乃至光伏系統的穩定性。因此,太陽能行業需要有快速有效和準確的定位檢驗方法來檢驗生產環節可能出現的問題。

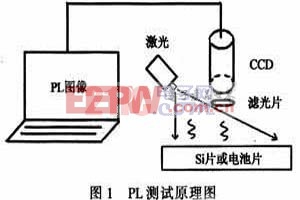

發光成像方法為太陽電池缺陷檢測提供了一種非常好的解決方案,這種檢測技術使用方便,類似透視的二維化面檢測。本文討論的是光致發光技術在檢測晶體Si太陽電池上的應用。光致發光(photoluminescence,PL)檢測過程大致包括激光被樣品吸收、能量傳遞、光發射及CCD成像四個階段。通常利用激光作為激發光源,提供一定能量的光子,Si片中處于基態的電子在吸收這些光子后而進入激發態,處于激發態的電子屬于亞穩態,在短時間內會回到基態,并發出以1150 nm的紅外光為波峰的熒光。利用冷卻的照相機鏡頭進行感光,將圖像通過計算機顯示出來。發光的強度與本位置的非平衡少數載流子的密度成正比,而缺陷處會成為少數載流子的強復合中心,因此該區域的少數載流子密度變小導致熒光效應減弱,在圖像上表現出來就成為暗色的點、線,或一定的區域,而在電池片內復合較少的區域則表現為比較亮的區域。因此,通過觀察光致發光成像能夠判斷Si片或電池片是否存在缺陷。

1 實驗

實驗選取大量低效率電池進行研究,現舉典型PL圖像進行分析說明。電池所用Si片為125 mm×125 mm,厚度(200±10)μm,晶向100>,p型CZ太陽能級Si片。PL測試儀器的基本結構如圖1,激光源波長為808 nm,激光裝置中帶有均化光器件,使光束在測量的整個區域均勻發光。由于載流子的注入,Si片或電池片中會產生電流使其發出熒光,在波長為1 150 nm時的紅外光最為顯著,所以選用了適當的濾光片和攝像頭組合,使波長在1 150 nm附近的熒光得以最大的通過。冷卻的攝像頭(-50℃)在室溫暗室中可以感光并生成512×512像素的圖像,曝光時間為1 s。整個實驗裝置由微機程序控制。雖然PL可以直接測量Si片,但為了實驗的對比性,本文均采用對電池的測量圖像作對比。

評論