環境光檢測優化便攜設備顯示屏設計方案

在“時時連接”的今天,大多數便攜設備都將顯示屏作為一大賣點,用戶通過顯示屏能夠訪問并觀看視頻和互聯網信息。出于對功耗和觀看舒適度等方面的考慮,許多設備配備了環境光傳感器—為設備增添環境光檢測功能。在昏暗環境下,可調低顯示屏背光亮度,以節省電池電量;在明亮環境下,增強字體和背光亮度能夠使設備顯示更清晰,改善用戶體驗。本文討論了設計帶有環境光傳感器的產品時需要注意的事項。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/165679.htm光測量的光譜靈敏度

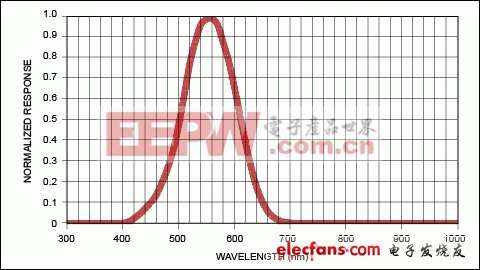

首先,探討一下人眼對環境光的視覺反應。人眼對光線的感應靈敏度通常用光譜光視效率(又稱CIE曲線)表示(圖1)。從圖中可以看出,人眼看不到光譜中的紫外線( 400nm)和紅外線(> 700nm),此外人眼對綠光(~555nm)最敏感,對藍光和紅光較為不敏感。為此,我們對該靈敏度曲線進行了標準化,將入射光功率密度(單位為μW/cm2)轉換為人眼的靈敏度單位(單位為lux)。波長為555nm時,1 lux相當于大約0.15μW/cm2的光功率密度。

圖1. 適光曲線給出了人眼對不同波長光線的視覺反應。人眼對綠光的反應最強,但卻看不到光譜中的紅外(> 700nm)或紫外( 400nm)部分。

制造工藝和技術方面的挑戰使得低成本環境光傳感器(ALS)很難準確復現人眼對光線的視覺反應,完全絕對地抑制紅外線和紫外線也是一大難題。由于常見光源的光譜非常寬,即使略微偏離適光曲線,再加上不能完全抑制紅外線和紫外線,都會對環境光傳感器的測量精度造成非常大的影響。

實際上,許多商用照度計均無法準確匹配適光曲線。因此,大多數照度計都定義了一個?1’參數,該參數用于說明照度計與光學CIE曲線的匹配程度。經驗不足的用戶在操作商用照度計時還應注意另外一個問題—許多照度計聲稱根據美國國家標準與技術研究院(NIST)的標準進行了校準,事實上這種聲明只能說明照度計在采用白熾(A類)光源進行測試時能夠給出精確讀數,但并不保證非白熾光源的測量精度,例如熒光燈、太陽光或LED—而此類光源更為常見。事實上,由于白熾光源的能效非常低,各個國家正在積極推進日常生活中禁止使用白熾光源。

因此,現今的環境光傳感器均無法完全匹配光學CIE曲線,而是采用疊加原理計算環境光亮度。現在市場上的大多數光傳感器采用兩個或多個不同類型的光電二極管,每個光電二極管對光譜不同區域的敏感度不同。對這些光電二極管的輸出進行算術求和,并對每個光電二極管設置一個適當的可調增益,傳感器即可較為準確地測量常見的環境光源亮度。

例如,如果兩個不同類型的光電二極管PD1和PD2針對兩種不同的入射光源給出了不同讀數,可以得到每個光電二極管的增益常數,從而使傳感器能夠在兩種光源下均提供準確的光強測量值:

光源1 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2

光源2 = 增益1 × PD1 + 增益2 × PD2

光電二極管的類型越多,可精確匹配的光源數量就越多。

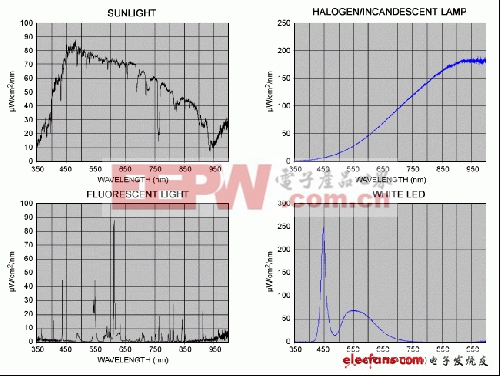

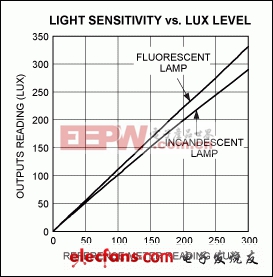

日常生活中常見光源的光譜區別非常大(圖2)。以住宅和辦公室中的常見光源為例,熒光燈和白熾燈的光譜成分就截然不同—熒光燈的紅外成分極低,而白熾燈的紅外成分則高得多。因此,大多數環境光傳感器的數據資料都列出了這兩種常見光源的響應特性(圖3)。

圖2. 以上曲線為太陽光(左上)、鹵素/白熾燈(右上)、熒光燈(左下)和白光LED (右下)的光譜比較。

圖3. 大多數環境光傳感器的數據資料都包含典型光靈敏度與照度計讀數(lux)的對應關系。上圖所示為MAX44009環境光傳感器的響應曲線。

光測量的動態范圍

人眼對光照條件的敏感范圍很寬。在黑暗的環境中(可能需要數分鐘的時間以適應這種條件),人眼能夠檢測到低至10-4 lux的亮度水平。在另一個極端環境下,即使亮度高達108 lux,人眼也能感知到黑暗。

人們在日常生活中常見的典型環境亮度通常要窄得多,從夜間室外的0.1 lux到辦公室照明的300 lux,再到太陽光下的100,000 lux。大多數便攜設備只需準確檢測5 lux到大約1000 lux的環境光強度。實際應用中,便攜設備顯示屏的背光效果并不能夠與太陽光的強度完全一致,當光強達到某個較低等級時,顯示屏即開始簡單地維持在最低背光亮度。

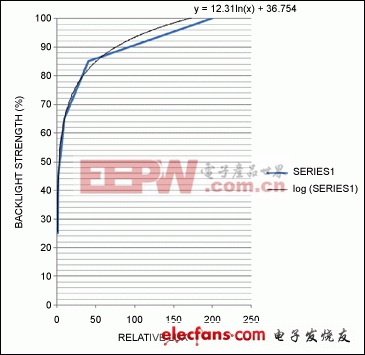

值得注意的是,人眼對亮度的感知呈對數關系(類似于人耳對聲音的靈敏度)。光強增加幾乎10倍,而人眼只能感知到兩倍的亮度變化。可以用一個類似的傳遞函數表示顯示屏背光亮度百分比與相對環境光強的對應關系,如圖4中的線性和對數曲線所示。

圖4a. 該線性曲線給出了背光強度與相對光強的對應關系。黑線為理想對數曲線,藍線采用折線近似法,更適于用微控制器代碼實現。

評論