一種基于LEACH的改進型無線傳感器網絡路由算法

摘要:路由算法是無線傳感器網絡研究的核心技術之一。在LEACH算法的基礎上,提出了一種基于距離和能量考慮選擇第二層簇頭的兩層LEACH算法DE―LEACH,有效避免了低能量且離基站較遠的節點與基站直接通信,提高了網絡生存時間和數據采集能力。利用事件驅動的方法,減少了發送數據量,進一步延長了網絡生存期。

關鍵詞:路由算法;第二層簇頭選擇;網絡生存時間;數據采集能力;數據融合;事件驅動

0 引 言

微電子技術、計算機技術和無線通信等技術的不斷發展,使設計低功耗多功能的無線傳感器成為可能。無線傳感器網絡在監測區域內部署大量的廉價低功耗傳感器節點,其目的是協作的感知、采集和處理網絡覆蓋區域中感知對象的信息,并以無線通信的方式通過多跳自組織網絡發送給遠程基站(BS)。無線傳感器網絡是未來全球的三大高科技產業之一,具有廣闊的應用前景,在軍事國防、災害預警、環境監測、醫療等許多領域都有巨大的應用價值。

作為無線傳感器網絡核心技術之一,路由協議的性能在很大程度上決定了網絡的整體性能,因此,路由算法始終是無線傳感器網絡研究的熱點。根據各個節點在網絡中功能的異同,可將路由算法分為平面型和層次型路由。由于平面型路由可擴展性差,且維護動態變化的路由需要大量的控制信息,若部署在人類到達比較困難的地區,維護相對困難。層次型路由算法克服了以上不足,可擴充性好,網絡中控制信息相對較少,得到了廣泛的應用。LEACH是第一個基于多簇結構的層次型路由協議,其成簇思想在其后很多協議中都被用到,如TEEN等。

在LEACH算法中,各節點根據簇頭概率p自主決定在該輪是否充當簇頭,一旦成為簇頭便通過廣播告知整個網絡,由于簇頭選擇是完全自主和隨機的,不需要節點間通信協調,因此LEACH算法具有節約能量、實現簡單、可擴展性好等特點,便于部署于人們難以到達區域。但是,隨機簇頭選擇不能保證每輪簇頭節點的數目和分布,易造成網絡內節點能量損耗不均,節點生存期散布較大,到網絡生存期后期會形成監控盲點,影響了網絡的整體性能。

本文在LEACH的基礎上提出了一種兩層簇頭算法DE―LEACH(Distance―Energy LEACH),第一層簇頭選舉機制與LEACH相同,之后從已選出的簇頭中根據剩余能量大小和距離基站(BS)的遠近折衷考慮選出第二層簇頭。第一層簇頭采集到的數據經過融合處理后發送到第二層簇頭,再由第二層簇頭完成二次融合和將監測數據轉發到基站的工作。由于第二層簇頭選舉機制綜合考慮了節點剩余能量和其到基站的距離,因此避免了剩余能量較少且距基站較遠的第一層簇頭與基站間的直接通信。仿真結果表明,DE―LEACH延長了網絡首節點死亡時間,縮短了首節點死亡到末節點死亡的時間間隔,同時網絡總的數據采集能力得到明顯提高。

1 LEACH算法簡介

LEACH算法引入了輪的概念,每輪簇頭節點進行輪換,以達到分散各節點能量消耗的目的。每一輪包括簇建立和穩定運行兩個階段。為減少管理消耗,穩定運行階段時間要長于簇建立階段。

在簇建立階段,每個節點自主決定是否在本輪充當簇頭,具體的選舉辦法是:由各節點自主生成0~1之間的隨機數,若此隨機數小于某門限T(n),則此節點在本輪充當簇頭。這種簇頭產生的隨機性保證了簇頭與基站之間較高的通信代價在網內各節點之間得到分攤。

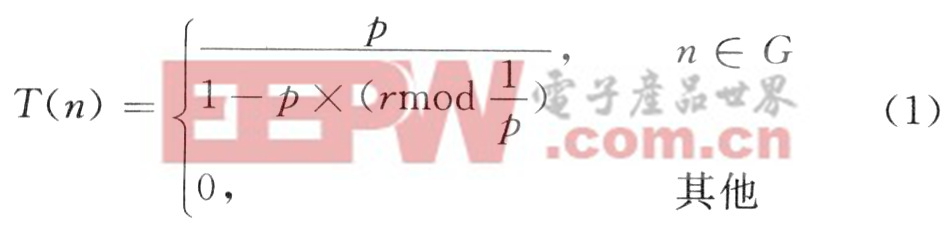

門限T(n)定義為:

其中:p是網絡中簇頭節點占總節點數的百分比;r是已完成輪數;G是在前1/p輪中沒有充當過簇頭節點的節點集合。舉例來說,第1輪(r=0),每個節點成為簇頭的概率都是p,第1輪的簇頭在包括此輪之后的1/p輪中都不再充當簇頭節點(即第1~20輪)。此后,由于能夠充當簇頭節點的節點數目變少了,因此每個節點成為簇頭的概率就必須增加以保證每輪簇頭數。1/p一1輪過后,沒當過簇頭的節點充當簇頭的概率都是1,都能夠成為簇頭節點。1/p輪后,所有節點又都可以自主隨機決定是否充當簇頭節點。在文獻中,作者論證了最優簇頭節點百分比為p=5%。

評論