射頻識別技術軟硬件系統研制

0 前 言

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/157988.htm射頻識別(即 Radio Frequency Identification,以下簡稱RFID)技術是從九十年代興起的一項自動識別技術。它利用無線射頻方式進行非接觸雙向通信,以達到識別目的并交換數據。與磁卡、IC卡等接觸式識別技術不同,RFID系統的電子標簽和讀寫器之間無須物理接觸就可完成識別,因此它可實現多目標識別、運動目標識別,可在更廣泛的場合中應用。本文研制的射頻識別系統和相應的數據校驗算法是對射頻識別技術的一次成功嘗試。

1 射頻識別原理

典型的RFID 系統由電子標簽(Tag),讀寫器(Read/Write Device)以及數據交換、管理系統等組成。電子標簽也稱射頻卡,它具有智能讀寫及加密通信的能力。讀寫器由無線收發模塊、天線、控制模塊及接口電路等組成。射頻識別是無源系統,即電子標簽內不含電池,電子標簽工作的能量是由讀寫器發出的射頻脈沖提供。電子標簽接收射頻脈沖,整流并給電容充電。電容電壓經過穩壓后作為工作電壓。數據解調部分從接收到的射頻脈沖中解調出數據并送到控制邏輯。控制邏輯接受指令完成存儲、發送數據或其它操作。EEPROM用來存儲電子標簽的ID號及其它用戶數據。

2 射頻識別系統設計

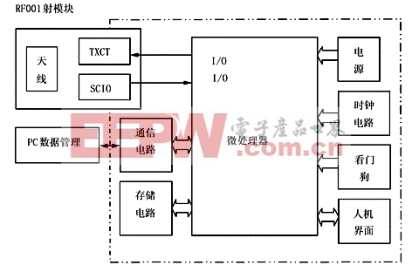

目前各大芯片廠商都開發了用于射頻識別的ASIC(數字模擬邏輯混合型專用電路),本文研制的射頻識別系統是基于德州儀器公司的TMS3705基站芯片,由基站芯片設計基站發射和接收電路,同時設計基站天線。基于TMS3705基站芯片搭建射頻基站,臺灣聯陽電子提供了基于TMS3705的射頻基站模塊RFM001.

圖1 基站芯片及射頻基站模塊

射頻卡發射數據后由射頻基站天線接收,由基站處理后經基站的輸出腳把得到的數據流發給微處理器的輸入口。基站只完成信號的接收和整流工作,而信號的解調解碼的工作由微處理器來完成。微處理器要根據輸入信號在高電平、低電平的持續時間來模擬時序進行解碼操作。現在比較流行的編碼方法有Mancheester編碼,Biphase編碼。

本系統是基于TMS3705基站芯片的射頻識別系統,所采用的射頻卡是RFM001讀寫卡,要想正確的完成射頻識別系統的開發,必須了解所使用的射頻卡的讀寫特性。這些特性包括:EEPROM的存儲分配、卡的同步信號、發射頻率、卡控制邏輯、寫卡以及其他卡操作的命令格式等。

2.1 數據在RFM001射頻卡中的存儲格式

包含Start byte共有14bytes數據

第1個字節 | 起始字節FEH |

第2-11個字節 | 用戶數據區 |

第12個字節 | 停止字節FEH |

第13、14個字節 | 第13個byte=第2個byte;第14個byte=3byte |

用戶數據區共有10個字節,建議采用對數據進行CRC校驗,故建議第2-9 byte為用戶數據區,第10、11 byte為CRC校驗碼。

以下給出基站讀取數據的時序(如圖2),由射頻卡發出的數據采用FSK調制。

圖3 1個字節的傳輸格式

每個Byte的格式如圖3,由10 bits組成,第一個bit是START bit 固定為 HI,最后一個bit是Stop bit 固定為LOW,第2-9 bit 實際發送的數據(最先收到的bit為LSB),由于是負邏輯數據需要反相處理 (LOW=1、HI=0).

2.2 RFM001射頻卡寫入格式

要將用戶數據寫入RFM001射頻卡,必須遵循下列格式。

數據功能 | 數據位置 | 數據值 | 持續時間 |

寫操作命令 | 第1 byte | BBH | 16 ms |

寫操作密碼 | 第2 byte | EBH | 16 ms |

寫入數據 | 第3-12 byte | 10 byte用戶數據 | 160 ms |

結束標志 | 第13 byte | 00H | 16 ms |

結束標志 | 第14 byte | 03H | 16 ms |

用戶數據區的數據可由用戶完全決定,但建議采用2 byte校驗碼的CRC校驗來校驗數據。所以對于10個byte的用戶數據,前面8個字節作為用戶數據,后面2個字節作為用戶數據的CRC校驗碼。

對于一位的寫入采用的是脈寬調制,根據占空比的不同來確定是寫入1還是寫入0,具體占空比見圖4.

圖4 位寫入方式

2.3 射頻識別系統硬件設計

射頻識別系統主要硬件組成是由單片微處理器構成射頻信號的解碼模塊,其主要構成如下框圖,其中通過RS232串行通訊將數據交給PC機進行處理。

圖5 射頻識別系統硬件框圖

2.4 射頻識別系統軟件設計

射頻識別系統的軟件設計,其核心部分是射頻卡發出的射頻信號的讀取和用戶數據的寫入射頻卡。

評論