IT巨頭樣本:微軟云落地中國軌跡

2012年12月25日晚,正在加拿大出差的剪客創始人張戈樂不可支。他的公司收到第一張客戶支票,面額1.6萬元。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/140579.htm這是個小數字,畢竟他的產品上線才二十多天。剪客是一個搭載在云端的內容聚合平臺,五天前,作為微軟云加速器第一期學員代表,張戈在北京微軟亞太研發中心首次向公眾亮相自己的創業項目。

張戈似乎是搭上了微軟的高速車。就在一個半月前,微軟迎來其云計算戰略的重要里程碑:企業級云服務Office 365和Windows Azure平臺將擴展至中國,時間雖未敲定,但被外界普遍視為“外資落地本土的首家公有云服務”。

尤其考慮到全球競爭格局:由于亞馬遜和谷歌等公司更善于互聯網時代的業務運營,微軟被認為更有可能在私有云細分領域獲得機會,但在中國市場,它扮演了黑馬先行者角色。如同2008年落地的私有云服務,未雨綢繆,微軟也迅速為之構建云平臺生態系統。

新聞發布會當日,北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司總裁蕭尚文及上海市政府相關領導悉數到場;云加速器則啟動于今年7月,這是微軟亞太研發集團致力孵化基于Windows Azure云生態系統的一個創業孵化器。

它與本土風投機構合作,在中國本土召集優秀云端創業企業,然后對其進行數月的孵化,從免費提供兩年公有云服務外,培訓還包括投融資經驗、市場營銷等。當張戈走下展示席,二期17支創業團隊已摩拳擦掌準備入駐。

中國步入云實踐

“中國已步入云實踐時代。”2012年12月20日云加速器首期初創企業展示日現場,微軟全球資深副總裁、亞太研發集團主席張亞勤說。

早在2008年9月,張就連續撰寫了三篇文章,從產業角度闡釋什么是云計算,掀起業界大討論。這三篇文章分別是《未來計算在“云端”》、《與“云”共舞——再談云計算》和《云端的精彩——讓信息在指尖流動》。當時,距當年微軟全球開發者大會一個月不到,而正是在那個開發者大會上,微軟發布Windows Azure測試版。

而微軟為此已準備數年。大約還在2005年,快要成為微軟首席軟件架構師的雷·奧茨完成著名備忘錄《互聯網服務時代來臨》,微軟轉向“軟件+服務”戰略,商業模式也從傳統銷售PC軟件轉向開發和銷售基于互聯網的軟件。遵循同樣邏輯,微軟即刻開始投入巨資研發企業級云平臺產品Windows Azure。

之后五年,這個龐然大物繼續Windows和Office的例行更新,一面將核心產品向云遷移。整個2009年微軟似乎都在興建和擴建數據中心,Window7上市倒像是陪襯。當2010年3月Windows Azure實現99.95%的高可用性,微軟正式宣布將其商用化。

截至目前,微軟現有各部門產品和服務已基本轉向以云為基礎或高度與云相關。微軟在全球投資數十億美元,專為Windows Azure平臺先后建立8個第四代數據中心,中國成為接受該平臺服務的第90個國家組織。

云服務從運營模式可分為公有云、私有云和混合云;技術可分為IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)和SaaS(軟件即服務),起步最早的亞馬遜主要在IaaS層面,谷歌主要在PaaS層面,微軟則是唯一能同時提供如此漫長云產品線的公司。

2010年底,微軟還發布有一份名為《云經濟學》報告,將云轉型的經濟動力歸為三個規模效應:規模更大的數據中心能以比小型數據中心低得多的成本部署計算資源;需求集中提高這些資源的利用率,尤其在公有云中;

多租戶模式降低大型公有云的應用程序維護勞動力成本。

這當然也適用于中國。微軟中國用了三年時間跟進總部的云計算戰略,2008年首起私有云服務,當時在本土談論需獲資質審批的公有云還為時過早,但即便如此,情況也如履薄冰,業界尚處迷茫的概念導入期。

實踐

概念摸索和論證階段還只是一方面,讓人頭痛的是產業環境的現實。據微軟當時調研報告:中國市場需求存在,但希望使用私有云的企業在系統管理、商務智能工具和虛擬化水平等總體IT基礎設施水平還較低。

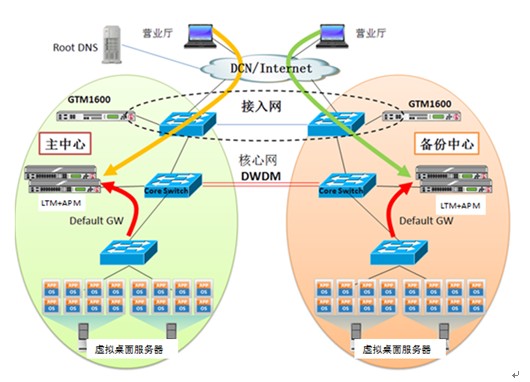

另外,CIO們迫切需要整體解決方案,既不想與多家服務商合作搭建云平臺,又希望能在私有云和公有云間自由切換。第三,不同基礎網絡運營商的互聯互通和居高不下的網絡帶寬價格及電價也造成門檻。

企業決策者還擔心:云平臺遷移的資金和時間成本是否太高?是否能安全移植?原數據是否能被新應用調用?如果答案否定,云遷移的吸引力會大幅下降。

據記者獲得的一份微軟“大事記”內部文件,可以窺見微軟中國云計算的主邏輯和解決方案模型。

首當其沖是與各地政府合作,其次是幫助傳統獨立軟件開發商和互聯網企業開拓新市場和新商業模式。如通過向用友旗下暢捷通公司提供云服務,使用友向東南亞等地的海外用戶銷售軟件服務。

又如與PPTV網絡電視合作。后者致力全球華人視頻的分發,但沒有能力在全球自建數據中心和CDN服務,微軟提供協助并與其分享海外收入。微軟還為中國電信搭建運營商級別的企業私有云,中國電信在此基礎上開發出面向公眾和企業用戶的天翼公有云服務平臺。

外資巨頭這種廣泛結盟的方式也體現在英特爾身上。作為全球CPU老大,英特爾不直接與最終用戶接觸,這使它的云戰略不那么如雷貫耳,但英特爾處理器平臺層面的創新是所有云計算技術和解決方案創新的起點,很多應用層面功能和特性都需其先在核心硬件平臺予以實現和支持。

因位于價值鏈頂部,英特爾不需從無到有推出新應用,2010年11月英特爾在全球和中國同步發布云計算愿景和策略,稱已將云視為當下十年最重視的業務領域。“我們走開放架構和智能化道路,這主要就體現在2010年發布的2015年云愿景上。”英特爾公司全球副總裁兼中國區總裁楊敘說,愿景三要素為:互通、自動化和客戶端自適應。

為使用戶能站在前臺秀出愿望,2010年英特爾推動最終用戶成立ODCA(開放數據中心聯盟)。該組織年IT投入預算超過1000億美元,目前已有騰訊、百度、中國人壽等26個中國成員。

英特爾還與包括微軟及Red Hat、Novell、VMWare和Citrix等致力提供操作系統環境和虛擬化應用的50多家廠商參與“云構建”計劃,推出超過90個云計算參考架構,每個參考架構幾乎都能對應ODCA成員提出的需求點,其中有29個是由中國合作伙伴客戶提供的參考架構。

2012年10月,英特爾推出云搜索項目,讓用戶能根據自身需要通過這個在線工具選擇云計算解決方案和服務提供商。

但合縱聯盟只是外資公司中國云實踐的冰山一角,微軟近年最為外界知曉的動作可能是2010年成立的微軟中國云計算創新中心。

這個創新中心的成立,實際上就是微軟在為私有云普及和公有云落地做準備。此外,微軟亞太研發集團還成立有一個專門從事Windows Azure核心存儲服務開發的團隊。

“云計算、大數據、社交化平臺、移動互聯網、人機交互界面是目前IT產業五大不可逆轉的趨勢,微軟幾乎都不缺席,而這五大趨勢中國都數一數二。”微軟亞太研發集團首席運營官申元慶向記者指出:“這種情況下,微軟宣布把公有云帶到中國,落地同時不斷思索有中國特色的商業模式和特殊功能,我們都在計劃。”

中國啟示

“通過云加速器我們可以看到一個脈動,即中國云創業者在從B2C慢慢走到B2B。”申元慶強調:“這是微軟跟創業合作伙伴還有VC零距離接觸得到的市場狀況,我們也可以應用到產品開發過程中。”

而說張戈搭上微軟的高速車也不為過。剪客原成立于硅谷,張戈幾乎是剛下飛機就沖進了微軟云加速器,這家初創企業由此獲得Windows Azure兩年免費使用(其原美國價格是每月1000美金)和導師講座、媒體曝光等,甚至搬進微軟亞太研發中心——相當漂亮的一個辦公室。

“北京有一種情況,年輕人會根據辦公地點判定一個公司潛力。”張戈告訴記者:“我們原租了一個知春路的公寓房,有些人就覺得不是很能信任。有個人來剪客應聘兩次,第一次在公寓房,第二次在微軟亞太研發中心,結果第二次他留了下來。

“我們就是一個搭載在云端的企業,很希望Windows Azure能盡快落地,這樣我們能把服務器從香港搬到內地,用戶感受也會大不相同。”張戈認為從技術準備情況推斷,今年2月落地沒問題,但還要視其它因素而定。

去年9月,微軟服務器與開發工具事業部總裁薩蒂亞·納德拉與包括中鋼等本土幾大客戶深度溝通,也發現整體解決方案缺失仍是個未解決的大問題:公有云未落地,國內大客戶看到的還是微軟的私有云經驗,這將影響企業決策和云計算產業的整體發展。正如張亞勤所說:“云計算在美國已是一個被證明的模式,但國內這種大規模的云計算平臺還不存在。”

不過除了落地,微軟要真正做好公有云還面臨不少現實性難點,如數據中心標準不統一在內的技術設施、南北大網如何互聯互通造成成本提升,以及開發者是否能統一往前走等。

此外英特爾向本報記者指出,中國有人說云是泡沫,是因為大眾對云了解不足導致。應對云落地抱有足夠信心和耐心,它不是對傳統IT的破而后立,是一種漸進改良、逐步優化。每走過一個階段,它都會為用戶帶來收益,就如其第一階段所使用的虛擬化技術就為不少企業帶來明顯的節支增效。

評論