由于新型組件的出現,我們需要對接收器架構進行硬件比較

超外差式無線電接收器架構和直接轉換 (零差式或零中頻) 無線電接收器架構之間的競爭可以一直追溯到 20 世紀 30 年代。就特定類型的設備而言,每種架構都有自己的優勢。超外差式架構在蜂窩基站中很流行,而直接轉換在軟件定義無線電應用中是很普遍,例如城市無線電臺。直接轉換架構的硬件很簡單,與超外差式架構相比,前者成本更低、功耗更低、需要更少的電路板空間,而超外差式架構對蜂窩服務提供商更有吸引力。然而,處理 DC 偏移等固有問題導致了軟件的復雜性,因此硬件的簡單性被軟件的復雜性抵消了。本文將探究人們對硬件差別的感覺以及硬件差別的現實情況,以探索易用的硬件方案,而對軟件問題則略而不談。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/135211.htm蜂窩網絡上傳送的數據像海嘯一樣洶涌奔騰,這是由利用這類頻段訪問互聯網的智能手機、平板電腦以及其他設備取得的巨大進步引起的。這種情況已經導致了技術要求的提高,同時還迫使供應商要降低成本。新式基站有很多形式,從傳統的機架式設備到僅需幾瓦功率就能運行的更小單元都有。在纖巧的基站中支持多個通道所需的電路采用了多種集成方法。考慮到最近的發展,超外差式硬件和直接轉換硬件之間的差別究竟有多大?

基本架構的回顧

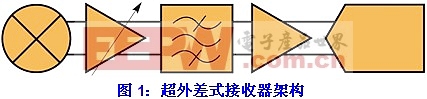

按照大多數人的說法,Edwin Armstrong 在 1918 年發明了超外差式接收器架構。在這類常見的接收器中,射頻 (RF) 信號與本機振蕩器 (LO) 信號混合,產生一個中頻 (IF) 信號,然后對中頻信號解調。LO 頻率相對于 RF 載波頻率有一定的偏移,從而產生了該信號的鏡像信號。IF 信號通過濾波器,而其他所有鏡像信號都被濾波器抑制掉了。在新式接收器中,利用模數轉換器 (ADC) 將 IF 信號轉換為數字信號,然后在數字域解調 (參見圖 1)。

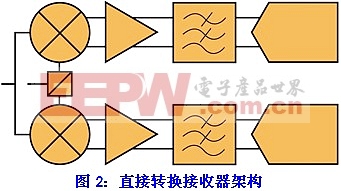

幾年以后,作為超外差式接收器的一種替代產品,開發出了直接轉換接收器。然而,與超外差式接收器不同,在直接轉換接收器中,LO 頻率相對于所接收的信號頻率沒有偏移,而是等于所接收信號的頻率。信號混頻器被兩個混頻器取代,一個接收 RF 信號和 LO 信號,另一個接收 RF 信號和正交 LO 信號。結果得到了被兩個基帶 ADC 轉換器數字化的解調輸出 (參見圖 2)。換句話說,中頻是零。濾波需求得到了簡化,因為僅需要低通濾波器,而不像超外差式接收器那樣使用帶通濾波器。

硬件的演變

在過去幾十年中,無論哪一種架構都取得了持續改善。所有集成電路 (IC) 組件的性能都在不斷改進,同時消耗的功率越來越低,需要的印刷電路板 (PCB) 面積越來越小。ADC 的分辨率和采樣率也已經改進,以允許帶寬更寬的信號和更高的輸入頻率。

直接轉換接收器早期的吸引力是單頻率轉換至基帶。在過去幾十年中,超外差式接收器一直使用多個降頻轉換級。隨著混頻器和濾波器技術的改進,多個級逐步合并,現在一個典型的超外差式接收器在模擬部分僅有一個頻率轉換級,同時在數字信號處理器中僅采用一個數字降頻轉換級。

直接轉換架構的另一個吸引人的地方是低通濾波。超外差式架構在 IF 需要一個帶通濾波器。在很多情況下,帶通濾波器采用高階或表面聲波 (SAW) 型。SAW 濾波器需要密封封裝,常常相當大而且很昂貴。盡管在 SAW 濾波器技術及封裝領域已經有了很大改進,但是低通濾波器仍然被認為更有吸引力。

評論