國產激光雷達廠商征戰 CES 2024

中國激光雷達廠商已經成為 CES 2024 不容忽視的存在。

在 CES 2024 上,激光雷達相關廠商接近 35 家,而中國參展商就占了 5 個名額,占比接近 1/7。其中,包括禾賽科技、一徑科技、速騰聚創、探維科技等國內激光雷達廠商在 CES 2024 上發布/展出了最新技術產品,拉開了 2024 年的競爭序幕。

近年來,伴隨一些海外頭部玩家宣布破產、走向合并,激光雷達賽道一度陷入低迷狀態。但反觀國內市場,激光雷達交付總量在過去一年實現快速攀升,禾賽科技和速騰聚創等激光雷達頭部企業接連實現上市,圖達通也在申請 IPO 的路上,與海外市場的“遇冷”形成鮮明對比。

在 CES 2024 上,剛剛在港交所實現掛牌上市的速騰聚創發布了新品 M3,是繼 M1、M1 Plus、M2 之后,RoboSense M 平臺的第四款產品。

M3 為 M 平臺首款超長距激光雷達,可實現 300 米標準測遠(@10% 反射率),測距能力比M1 plus 提升約67%;采用 940nm 波段的激光收發方案,擁有 0.05° x 0.05°角分辨率。據官方披露的數據,M3 成本將降低約 50%、體積小 50% 以上、功耗低 30% 以上。

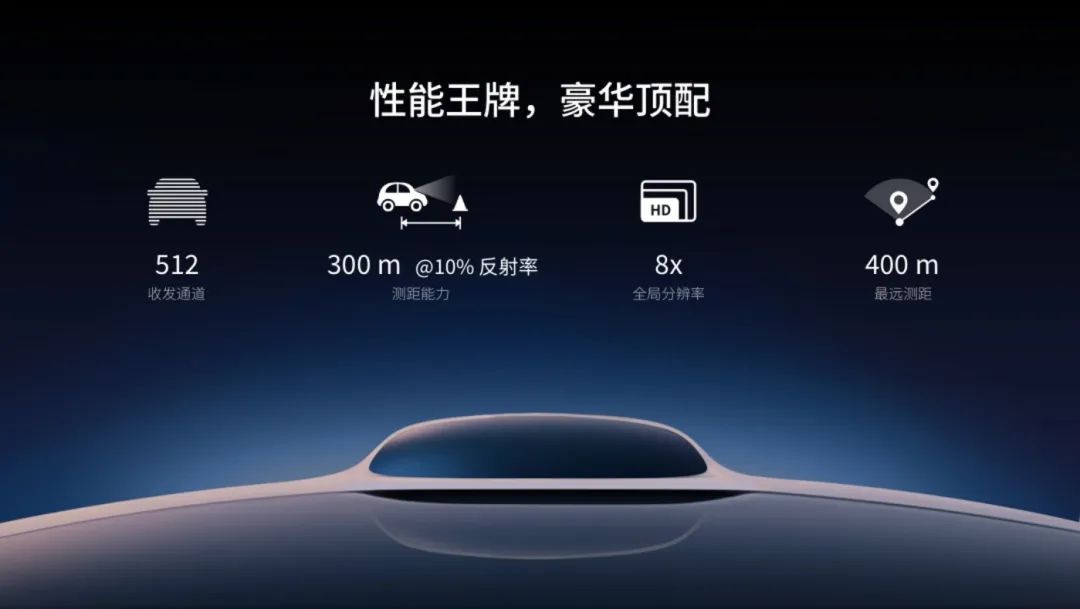

禾賽科技同樣在 CES 2024 上發布了全新產品——512 線高清遠距激光雷達 AT512。據官方數據,AT512 可實現 300 米標準測遠(@10% 反射率),相比 AT128 提升了 50%,最遠測距達400米。AT512 搭載了禾賽第四代自研芯片,以每秒約 1230 萬點頻實現超高清三維感知,擁有 0.05°x 0.05° 角分辨率,點云密度是 AT128 的 8 倍。

可以看到,速騰聚創和禾賽科技的新品在測距能力和分辨率的指標上達到了同一層級。

另外,一徑科技、探維科技等廠商在參展隊伍之中,但并無在現場發布新品。其中,一徑科技展出的是本月初發布的基于新一代 SPAD(堆疊式單光子雪崩二極管) 架構的長距激光雷達 ZVISION EZ6,具有 192 線垂直掃描線,探測測距為 180m(@10% 反射率)。

從具體參數表現來看,ZVISION EZ6 在測距能力上的表現與速騰聚創和禾賽科技的新品有一定距離,但 ZVISION EZ6 的核心競爭力在于降本。據悉,EZ6 的整機成本打破 2000 元的邊界,進入“1”打頭時代。

據了解,這一架構用 SPAD 一顆芯片替代了以往“光電前端→放大鏈路→模數轉換→數字信號處理”的絕大多數分立元器件,簡化了架構復雜度的同時降低了對核心處理器算力資源的要求,從而實現了接收端鏈路的降本。

另外,探維科技則是展出了 Tempo、Duetto、Scope 256 三款產品,其中,Tempo 為探維科技的 192 線旗艦產品,角分辨率為 0.16°x0.13°,最遠探測距離為 300m,在其自研 ALS(Array-based Line Scanning)技術架構上設計和生產;Duetto 則是主打性價比,目前已在廣汽合創 V09 上實現量產上車;Scope256 為補盲激光雷達。

除了以上激光雷達廠商,此次 CES 2024 上還有一些新身影,例如剛剛發布首款車載混合固態激光雷達 A2 的導遠電子,其此前多專注于定位感知技術,屬于激光雷達賽道的“新人”。據悉,此次首次公開展示的激光雷達 A2 將應用于車載高級別輔助駕駛、物流機器人、工業機器人、工程機械等領域,目前已實現交付。

可以看到,在 CES 2024 國際舞臺上,國內激光雷達廠商已成為不容忽視的存在,尤其是近年來部分海外激光雷達廠商發展陷入頹勢之時,國內激光雷達廠商的交付量正不斷攀高。

在國內智能汽車市場的反向作用下,激光雷達市場已經開始從卷性能走向卷成本、卷交付量產的比拼,火藥味愈發濃烈。

2023 年,L2+ 智能駕駛落地需求激增直接推動了激光雷達的量產化發展,尤其是在中國市場,激光雷達出貨量已經呈現出快速增長的態勢。

YOLE Group 統計數據顯示,截至 2023 年第三季度,已有 36 家中國車企宣布使用激光雷達,預計國內將有高達 106 款搭載激光雷達的車型上市,占全球同期預計發布搭載激光雷達新車型總數量近 90%。

一個現實例證是,在 2023 年 4 月舉辦的上海國際車展中,參展的 271 款新能源車型中就有 44 款車型配備了激光雷達。到了第四季度廣州車展,20 萬以上級別汽車大多已搭載激光雷達。

從廠商的表現來看,作為手握多家車企定點的兩家激光雷達企業分別是速騰聚創和禾賽科技。數據顯示,速騰聚創過去一年交付量達到了 256000 臺,同比增長了 550.41%,最新月度交付數據已經達到 72,200 臺;禾賽科技最新單月交付量也已經突破 5 萬臺。

交付量攀升的背后,其實是激光雷達實現量產和成本下探的綜合結果。

在過去一年,激光雷達廠商無不想抓住“上車”的機會,禾賽憑借 AT128 的高性價比產品方案拿到了理想、零跑等車企的訂單;速騰聚創在 M 平臺產品迭代上也在通過精簡收發器件架構以降低成本;一徑科技放棄 1550nm 路線,轉投入主流的轉鏡架構;圖達通在 1550nm 方案受阻之后發布了基于 905nm 路線的“靈雀”系列產品;探維則是在 Tempo、Duetto 兩大前視產品系列之外新增補盲需求的 New Scope 系列。

可以看到,激光雷達廠商們無不在通過產品的布局和規劃,以更低的成本優勢去獲取主機廠商的青睞。當然,拿到定點只是第一步,能否實現量產交付才是關鍵。如果以量產為標準,國內賽場上僅有速騰聚創、禾賽、華為、圖達通、北醒、探維等少數玩家能夠做到。

從明面上的交付數據來看,國內激光雷達市場似乎已經迎來發展的曙光,但事實上,激光雷達的爆發拐點還未到來。

有業內人士預估, 2023 年國內激光雷達出貨量達到 60 萬顆,但對于激光雷達市場來說,幾十萬的出貨量僅僅只是剛剛起跑,百萬級的出貨量才是真正大規模的爆發拐點。

另外,激光雷達企業交付量不斷攀升的背后其實蘊含著一個顯性的危險因素,即在成本壓力之下,激光雷達企業盈利空間有限,接近于“賠本賺吆喝”的狀態。

以剛剛上市的速騰聚創作為切面來看。數據顯示,速騰聚創在 2020-2022 三年間分別售出 300臺、4000 臺、3.69 萬臺 ADAS 應用激光雷達,但同時虧損也在不斷擴大,對應凈虧損分別達到 2.2 億元、16.5 億元和 20.86 億元,陷入“賣得越多,虧得越多”的循環。

速騰聚創并非個例,其映射出的其實是行業從業者面臨的共性難題。為拿到車企訂單,廠商們近年來頻頻建廠、買設備、擴產能,隨之帶來其實是巨大的成本壓力。與此同時,疊加價格戰帶來的影響,車企的成本壓力還在不斷往供應鏈傳導,進一步加重了生存壓力。

可以說,激光雷達廠商處在“冰火兩重天”的境況中,一面是交付攀升,一面是“流血”謀生。

經營難題之外,對激光雷達行業來說,“去激光雷達”始終是懸在頭頂的一把刀。

過去一年,智駕不再像前兩年一樣宣傳硬件上的堆料,追求“四顆以下,請別說話”的營銷噱頭,而是更關注實際落地,某種程度上,這削減了激光雷達在智駕應用當中的存在感。

與此同時,價格戰爆發帶來的降本壓力下進一步放大了市場對激光雷達“技術搖擺”的影響。許多車廠在進行新車型成本控制時往往會考慮削減成本更高的配件,尤其是在市場價格壓力下,車企很有可能會取消選裝更昂貴的車載激光雷達。

華泰證券的研報指出,即便數年的技術發展已經將其價格從數萬元降至約 4000 元左右,但與車企核算的成本預算相比,激光雷達產品的定價仍然較高。

僅是硬件維度的成本,4D 毫米波雷達成本僅有激光雷達的十分之一,純視覺方案關鍵傳感器攝像頭也僅是百元級別,激光雷達在價格上并不占優。

近年來,4D 毫米波雷達在提供速度、距離、方位等三維數據之外,進化出了類似激光雷達的點云成像效果,盡管分辨率不及高性能激光雷達,但成本效益比已經顯著提高,開始替代較低線數的激光雷達。

另外,視覺算法方案在過去一年迎來重大提升,大模型的到來加速迭代和優化,用視覺算法實現 3D 實體感知的路徑可行性越來越明確。結合正在快速進步的 AI 處理能力和自動駕駛芯片的耦合,更是讓車企在制造和運維成本上看到了潛在的節省空間。

本質上來說,激光雷達廠商不止要面臨同行競爭,還要與智駕芯片廠商跨界競爭,激光雷達降本的速度要和智駕芯片單位算力成本下降的速度做比賽。

此前,純視覺方案僅有特斯拉一家獨苗,但在過去一年,越來越多玩家走上了“去激光雷達”的路線,極越 01 在無激光雷達的前提下做出了高階智駕;大疆、毫末等廠商也都推出了無激光雷達的智駕方案。

在這一趨勢下,“去激光雷達”的聲音也變得越發響亮。

事實上,激光雷達是否會被純視覺完全取代,目前在業內依舊沒有一個明確的定論,這其實也是激光雷達長期以來備受爭議的一大根源。

即使是在智能駕駛行業摸爬滾打多年的技術老將吳新宙,對此也難下定論。他曾在采訪中指出,未來對于 L4 的真正有完全冗余的車型,激光雷達的確定性會更高一些,但也不是特別確定,一定要或者不要。

在他看來,激光雷達最重要的是城市場景下各種障礙物的識別能力,因為障礙物各種各樣,且不可枚舉,純靠視覺解決有一些難度,而激光雷達可以直接把 3D 的可達空間畫出來。

這其實也是激光雷達依然在智駕應用上依舊被重視的重要依據。激光雷達有一個視覺無法替代的能力,即身為主動光源傳感器的強大光抗性,不論在黑夜白天,逆光還是暗光等環境,激光雷達都可以正常工作。

“如果是不用激光雷達,沒有人敢說能夠實現可靠的 L3,包括特斯拉。”Innovusion 圖達通 CEO 鮑君威說道,“我們認為在將來的五年以內,甚至更遠,純視覺方案跟激光雷達所實現的功能,完全不是一類的東西。 ”

鮑君威指出,“我們現在評判,大家說可以去掉激光雷達(去做)純視覺,但沒人敢說可以達到足夠的 99% 以后,小數點后多位數 9 的可靠性,能夠讓他自己敢坐在這輛車上,這是實現不了的,而激光雷達可以實現這個。”

從現下的趨勢來看,采用激光雷達的車企依舊占據多數,車企們并不會輕易切換方案不僅是安全冗余的考量,也是技術難度權衡的結果。

畢竟,特斯拉多年積累的數據量、算法能力以及自研芯片等構筑其的“算法+算力+數據”的競爭壁壘,不是短時間就能補足。這也就不難理解,為何市場高喊“去激光雷達”的聲音越來越大,而激光雷達的出貨量卻越來越高。

當然,技術永遠是保持更新和迭代的,目前激光雷達與純視覺方案等技術仍存競爭關系,天平雖然并未傾向任何一邊,但始終在左右擺動。

對激光雷達行業來說,激光雷達的成本與它帶來的性能提升并非呈現線性關系,成為困住其實現大規模量產的枷鎖。在成本紅利面前,當硬件帶來不了智駕本質提升,也就失去了被選擇的理由。

激光雷達最終是否會被取代,目前沒有確切的答案。正如大多數新技術的發展路徑一樣,其確定性往往都是在不斷地質疑、挑戰當中得到最終答案,激光雷達同樣如此。

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。