我國集成電路材料產業從無到有,背后是他們的青春故事

來源:全球半導體觀察

團隊面臨300毫米大硅片的嚴峻挑戰

在中國科學院上海微系統與信息技術研究所的實驗室里,俞文杰正在對最新的集成電路材料進行檢測。這個實驗室擁有非常先進的檢測儀器,是驗證集成電路材料性能的重要平臺。

硅片被稱為“半導體畫布”,在硅片之上布設晶體管和金屬連線后,它就能變身為完成復雜運算、處理特定任務的集成電路和各種半導體器件,也就是我們常說的芯片。

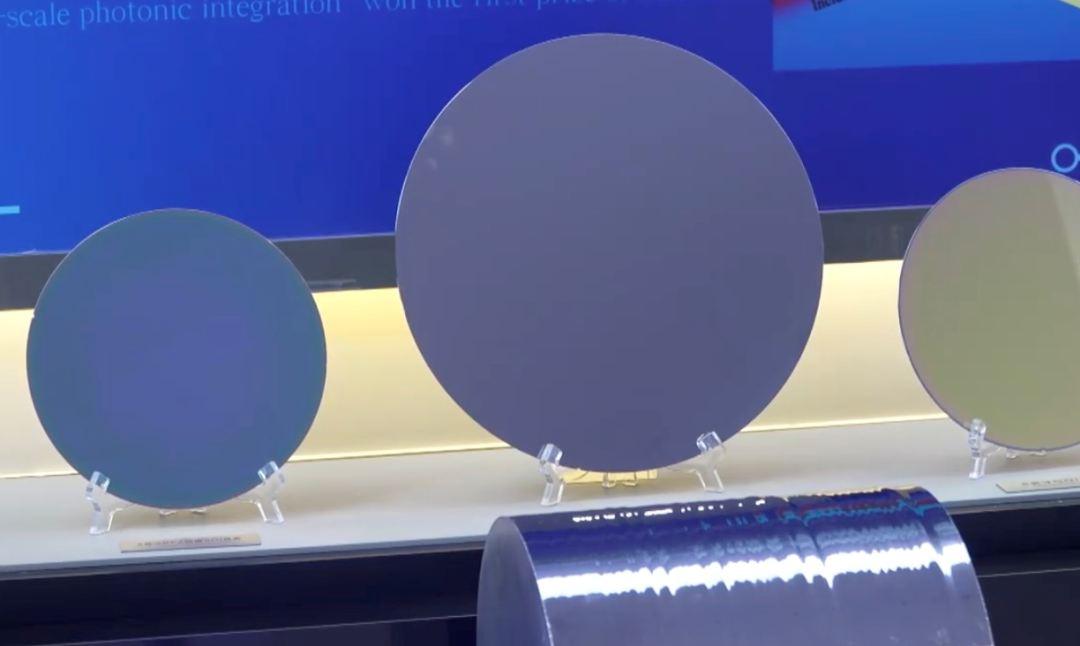

硅片的直徑一般有150毫米、200毫米、300毫米等規格,尺寸越大的硅片,其制造難度越高,對原材料純度、硅片平整度、表面顆粒數和金屬殘留量等技術指標的要求就越苛刻。過去,我國在這個領域技術相對薄弱,性能更好的300毫米大硅片更是完全依賴進口。

△各型號大硅片

俞文杰說,300毫米大硅片對平坦度有極高的要求,相當于北京到上海高速公路距離的范圍內上下起伏不能超過30厘米,所以這對研發團隊是非常嚴峻的挑戰。

兩年時間拉出完美的單晶硅棒

為了打破我國大硅片核心技術受制于人的局面,中科院上海微系統所在2014年啟動大硅片研發與產業化項目,并成立300毫米大硅片攻關突擊隊,俞文杰擔任隊長。攻關的重中之重就是單晶硅棒的制作。

△300毫米大硅片

俞文杰介紹,做300毫米硅片,首先要拉制出一個質量很高的單晶硅棒,難度挑戰非常大。“我們在拉晶爐里面要考慮各種物理效應,控制各種物理參數,最終來實現這個近完美的單晶棒。剛開始的時候,拉出來的晶棒有效長度非常低,沒有辦法做成產品化。”

拉制單晶硅棒的原料是像煤塊一樣的多晶硅塊,因為原子結構排列無序,性能遠不及單晶硅。投入熔爐就是要讓多晶硅熔化再凝固,圍繞著一根旋轉的單晶硅生長成一根排列有序的單晶硅棒。拉出這根完美的單晶硅棒,攻關突擊隊用了兩年的時間。

“我們多管齊下,通過從原理上的模擬計算仿真,然后到工程上去實現。在大概兩年的時間里,把有效長度提升了非常多,現在已經可以超過1.5米,這個為最后300毫米大硅片能夠大規模量產提供了一個很好的技術保障。”俞文杰說。

從硅棒到硅片,中間還有幾十道工序,任何一個環節出現一丁點瑕疵,300毫米大硅片的研制之路就走不下去。

經過艱苦攻關,2017年,團隊實現了國產商用300毫米大硅片零的突破,打破過去我國該型號硅片依賴進口的局面,并實現大規模量產。目前,300毫米大硅片已累計出貨500萬片,有力保障了我國大硅片安全供應。

將開展更多類型集成電路材料技術研發

大硅片國產化成功的背后是研發團隊夜以繼日的奮力攻關。團隊研究員魏星說,今年上半年,突擊隊繼續提升技術指標,在封閉情況下,在上海臨港的研發與生產基地連續工作兩個多月。“有一個共同的信念激勵著我們,就是研究出屬于中國自己的大硅片,為此整個團隊上下都忘我地投入。”

在取得300毫米大硅片成果的基礎上,俞文杰帶領年輕的團隊,面向國家需求與科技前沿,開展更多類型大硅片、光掩模、光刻膠等集成電路材料技術研發。

△俞文杰

十年來,我國集成電路材料產業從無到有,從百分之百依賴進口,到可以研發300毫米大硅片并量產,無數青年科技工作者為國家的科技自立自強奉獻青春。

俞文杰說,集成電路材料領域的核心技術攻關沒有捷徑可走,唯有靠科研人員踏踏實實努力去解決。“作為一名科技工作者,我們必須發揮凝心聚力、攻堅克難的精神,為我國集成電路產業筑牢基礎,貢獻自己的力量。”

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。

雙絞線傳輸器相關文章:雙絞線傳輸器原理