近日,中國電科55所牽頭研發的“高性能高可靠碳化硅MOSFET技術及應用”成功通過技術鑒定。鑒定委員會認為,該項目技術難度大,創新性顯著,總體技術達到國際先進水平。該項目聚焦新能源汽車、光伏儲能、智能電網等領域對高性能高可靠碳化硅MOSFET器件自主創新的迫切需求,突破多項關鍵工藝技術,貫通碳化硅襯底、外延、芯片、模塊全產業鏈量產平臺,國內率先研制出750V/150A和6500V/25A的大電流碳化硅MOSFET器件,實現新能源汽車、光伏、智能電網等領域碳化硅MOSFET批量供貨,有力保障碳化硅功率器件供

關鍵字:

中國電科 55所 碳化硅 MOSFET

近期,一眾國內廠商擴產、量產碳化硅的消息頻繁發布。如博世收購了美國半導體代工廠TSI以在2030年底之前擴大自己的SiC產品組合;安森美半導體考慮投資20億美元擴產碳化硅芯片;SK集團宣布,旗下SK

powertech位于釜山的新工廠結束試運行,將正式量產碳化硅,產能將擴大近3倍。除此之外,據外媒報道,日本半導體巨頭瑞薩和德國晶圓代工廠X-FAB也于近日宣布了擴產碳化硅的計劃。其中,瑞薩電子將于2025年開始生產使用碳化硅 (SiC)來降低損耗的下一代功率半導體產品。報道指出,按照計劃,瑞薩電子擬在目

關鍵字:

碳化硅 瑞薩 X-FAB

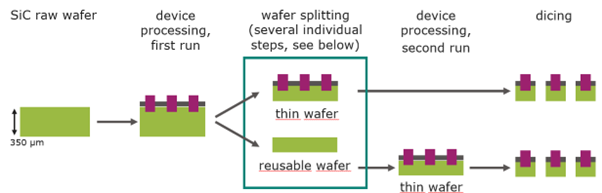

近兩年新能源汽車和光伏儲能市場的火熱,讓半導體供應上升到了很多公司戰略層面的考慮因素。特別是SiC的供應更加緊俏。最近幾年用戶對SiC的使用更有經驗,逐漸發揮出了其高效率高功率密度的優點,正在SiC使用量增大的階段,卻面臨了整個市場的缺貨的狀態。碳化硅功率器件缺貨有很多因素,目前前道是最大的瓶頸,特別是前道的“最前端” ,SiC襯底片和外延片是目前缺貨最嚴重的材料。面對這種問題,作為功率半導體的領頭羊英飛凌又有哪些舉措呢?一方面,英飛凌與多家晶圓廠簽訂長期供貨協議推動其碳化硅(SiC)供應商體系多元化,保

關鍵字:

英飛凌 碳化硅

2023 年 5 月 17日—賓夕法尼亞州立大學與智能電源和智能感知技術的領先企業安森美(onsemi,美國納斯達克上市代號:ON),宣布雙方簽署了一份諒解備忘錄 (MOU),旨在開展一項總額達 800 萬美元的戰略合作,其中包括在賓夕法尼亞州立大學材料研究所 (MRI) 開設安森美碳化硅晶體中心 (SiC3)。未來 10 年,安森美每年都將為 SiC3 中心提供 80 萬美元的資金。?安森美和賓夕法尼亞州立大學領導團隊慶祝簽署諒解備忘錄 (MOU),開展總額達 800 萬美元的戰略合作,其中包

關鍵字:

安森美 碳化硅

4月24日,基本半導體車規級碳化硅芯片產線通線儀式在深圳市光明區舉行。此次車規級碳化硅芯片產線的成功通線,是基本半導體打造國產碳化硅功率器件IDM領先企業的一大重要戰略布局。據官微介紹,基本半導體車規級碳化硅芯片產線項目獲得國家工信部的產業專項支持,并連續兩年入選深圳市年度重大項目,廠區面積13000平方米,配備光刻、氧化、激活、注入、薄膜、刻蝕等專業設備,主要產品為6英寸碳化硅MOSFET晶圓等,產線達產后每年可保障約50萬輛新能源汽車的相關芯片需求。項目通過打造垂直整合制造模式,加快設計、制造共同迭代

關鍵字:

基本半導體 車規級 碳化硅

近日,電科材料6英寸碳化硅外延片產業化工作取得重大進展,6英寸中高壓碳化硅外延片月產能力實現大幅提升。碳化硅外延片,指在碳化硅襯底上生長了一層有一定要求的、與襯底晶向相同的單晶薄膜的碳化硅片,是用于制造高性能半導體器件的關鍵材料。電科材料持續布局第三代半導體外延材料研發生產,實現一系列技術突破,在碳化硅外延領域,完成6英寸3300V碳化硅外延材料研發。同時,積極與國產設備廠商合作開發生產裝備,推動碳化硅核心裝備國產化。未來,電科材料將持續創新突破,推出更多高端碳化硅材料產品。

關鍵字:

電科材料 6英寸 碳化硅

大家應該還記得,當遭受國補退坡重創的電動汽車于2019-2020年間慢慢恢復元氣,開始走出國補退坡的陰影時,市面上開始出現了一些在性能上追平甚至超越傳統燃油車的電動汽車,當時的電動車市場呈現出來的是典型的啞鈴型結構:便宜的A00級車型和30萬以上的高端車型(包括部分B級車和C級車)賣得很好,但在10-30萬的主流區間,電動車企的表現一直比較慘淡。這種市場格局在2016-2021國內乘用車分級別電動化率走勢圖上一展無遺,歷時五年的時間,A00車已經達到了90%以上的滲透率。這兩年來,市場格局風云變幻,正如歐

關鍵字:

碳化硅 比亞迪 蔚來 電動汽車 新能源汽車

被稱為“未來十年黃金賽道”的碳化硅行業近日又隨著華為發布SiC電驅平臺再被關注,在近期特斯拉大幅減少碳化硅使用風暴下,業界在一次次的探討中,逐步廓清了碳化硅未來使用的信心與前景。華為的碳化硅產業鏈布局近日華為舉辦了智能電動新品發布會,并發布了聚焦動力域的“DriveONE新一代超融合黃金動力平臺”以及“新一代全液冷超充架構”的充電網絡解決方案。其中,DriveONE新一代超融合黃金動力平臺主要包括面向B/B+級純電、B/B+級增程混動,以及A級純電車型動力總成解決方案,目標是不斷提升整車度電里程和升油里程

關鍵字:

特斯拉 碳化硅

在國內新能源車市場,特斯拉稱得上是最大的“鯰魚”,一舉一動總能攪動起不小的“水花”。近日,“鯰魚”特斯拉在其投資者活動日上公開了備受期待的“秘密宏圖第三篇章(Master Plan Part 3)”,其中一句“下一代平臺將減少75%的碳化硅使用”一度帶崩相關板塊,引發A股碳化硅中的個股集體跳水。近兩年,碳化硅在新能源汽車中占據著重要位置,相關概念在資本市場上也一度受到熱捧,更具戲劇性的是,特斯拉正是推動碳化硅上車的“先驅”。如今,特斯拉對碳化硅的態度出現180度大反轉,背后的真實意圖是什么?將會對國內新能

關鍵字:

特斯拉 碳化硅 新能源車企

據外媒報道,知名汽車電子廠商采埃孚(ZF)近日宣布將從意法半導體(ST)采購碳化硅模塊。雙方簽署的多年期合同據報道涉及供應數量達數百萬的SiC模塊。報道稱,到2030年,采埃孚在電動汽車領域的訂單總額預計將超過300億歐元,公司高管Stephan

von Schuckmann表示,為了應對蓬勃增長的需求,采埃孚需要多家可靠的SiC供應商。“在

意法半導體,我們現在找到了這樣一家供應商,其在復雜系統方面的經驗符合我們的要求,最重要的是,該供應商能夠以極高質量和所需數量生產模塊。”意法半導體汽車和分立

關鍵字:

采埃孚 意法半導體 碳化硅

據外媒報道,近日,德國汽車Tier-1廠商采埃孚(ZF)和功率半導體廠商意法半導體(ST)共同發布新聞稿稱,雙方簽訂了車用碳化硅多年采購合同。根據合同條款,采埃孚將自2025年起向ST采購數千萬顆第三代SiC MOSFET器件,滿足汽車逆變器對車規級SiC器件在量和質上的需求。采埃孚將于2025年量產新型模塊化逆變器架構,這些SiC器件將集成到該平臺中。截至目前,采埃孚的在手訂單(到2023年)金額總計超過300億歐元(約合人民幣2274億元),其中一個汽車逆變器訂單來自歐洲一家車企,該車企計劃2025年

關鍵字:

碳化硅 意法半導體

近期,媒體報道進化半導體完成近億元人民幣融資。據悉,進化半導體是以國際首創無銥工藝制備超寬禁帶材料氧化鎵為特色的化合物半導體襯底企業,創立于2021年5月,專注于以創新技術制備氧化鎵為代表的新一代半導體材料。稍早之前,鎵仁半導體宣布完成數千萬天使輪融資。該公司是一家專注于氧化鎵等超寬禁帶半導體單晶襯底及外延材料研發、生產和銷售的科技型企業。為滿足日益增長的多元需求,半導體從以硅、鍺為代表的第一代材料,以砷化鎵、磷化銦為代表的第二代材料,以碳化硅、氮化鎵為代表的第三代材料,發展至以氧化鎵為代表的第四代半導體

關鍵字:

碳化硅 氧化鎵

4月7日,中國汽車芯片產業創新戰略聯盟功率半導體分會在長沙成立,將加快汽車功率芯片的國產化。在成立大會暨汽車功率芯片發展研討會期間,第一財經記者獲悉,汽車結構性缺芯給國產芯片帶來機會,降本提質是國產功率芯片尤其是碳化硅功率半導體“上車”的關鍵;三安光電用于電動車主驅的碳化硅功率半導體有望今年四季度正式“上車”。 汽車結構性缺芯給國產芯片帶來機會 有行業專家向第一財經記者表示,一輛電動車如果前驅與后驅都用功率半導體,功率半導體約占電機控制器的成本50%。奇瑞汽車研發總院芯片規劃總監郭宇輝告訴第一財經記者

關鍵字:

汽車電子 功率半導體 碳化硅

【2023 年 4 月 13 日美國德州普拉諾訊】Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出碳化硅 (SiC) 系列最新產品:DMWS120H100SM4 N 通道碳化硅 MOSFET。這款裝置可以滿足工業馬達驅動、太陽能逆變器、數據中心及電信電源供應、直流對直流 (DC-DC) 轉換器和電動車 (EV) 電池充電器等應用,對更高效率與更高功率密度的需求。?DMWS120H100SM4 在高電壓 (1200V) 和汲極電流 (可達 37A) 的條件下運作,同時維持低導

關鍵字:

Diodes 碳化硅 MOSFET

碳化硅介紹

碳化硅(SiC)為由硅與碳相鍵結而成的陶瓷狀化合物,碳化硅在大自然也存在罕見的礦物,莫桑石。

制造

由于天然含量甚少,碳化硅主要多為人造。最簡單的方法是將氧化硅砂與碳置入艾其遜電弧爐中,以1600至2500°C高溫加熱。

發現

愛德華·古德里希·艾其遜在1893年制造出此化合物,并發展了生產碳化硅用之艾其遜電弧爐,至今此技術仍為眾人使用中。

性質

碳化硅至少有70種 [

查看詳細 ]

關于我們 -

廣告服務 -

企業會員服務 -

網站地圖 -

聯系我們 -

征稿 -

友情鏈接 -

手機EEPW

Copyright ?2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.

《電子產品世界》雜志社 版權所有 北京東曉國際技術信息咨詢有限公司

京ICP備12027778號-2 北京市公安局備案:1101082052 京公網安備11010802012473