上海IC業處于成長發育關鍵期

綜觀上海“十五”期間的IC產業,在階段發展的特征上,已渡過了集聚、引導和培育的“起飛”階段;同時,就IC產業的自主性來看,要想形成自我掌控、自我良性循環的可持續發展的產業價值鏈,仍存在著諸多矛盾和問題,正在向“成長發育”的關鍵階段轉變。

形成完善產業鏈群體

“十五”期間,上海半導體產業呈現以下幾個特征:

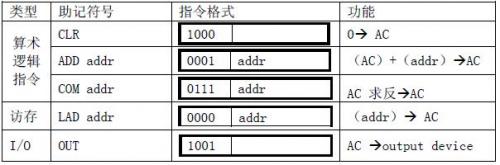

一是產業群體數量和經濟規模獲得了高速增長,如表1所示。據SICA統計,截止到2005年12月底,上海IC行業的企業已達244家,形成了IC設計、制造、封裝測試、設備材料,包括IC設計服務在內的全國最為完善的產業鏈群體。

二是“垂直分工模式”下的產業鏈架構的調整步伐加快。如表1所示,2001-2005年,上海IC產業的結構呈現出從以封裝測試為主向芯片制造與封裝測試并重的態勢轉型的特點。

三是在芯片制造技術、芯片設計開發技術方面有了一定突破,實現了

知識產權的原始積累。如中芯國際在現有的0.14微米/0.11微工藝技術基礎上,進一步擴展到90納米標準的產品生產;華虹NEC已向世界最先進的智能卡公司提供芯片;宏力具備了嵌入式Flash工藝技術;上海展迅和凱明、鼎芯分別成功開發了3G的TD-SCDMA基帶處理芯片、射頻收發芯片及其解決方案,實現了一批具有知識產權的核心IP和專利技術的突破。

自主創新能力弱 產業升級壓力大

“十五”期間,上海半導體產業出現以下幾個問題:

一是產業結構調整升級壓力加大。目前上海IC產業結構不盡合理,設計業的銷售額比重明顯偏低。另外,在整體產業結構上還沒有形成扎根于國內的從硅知識產權(IP)到IC設計以及本地化芯片代工線(Foundry)制造,直到IC應用及其本土實現銷售的完整體系。

二是自主創新能力薄弱,技術依賴的局面仍未改變。在“垂直分工模式”的形態中,上海芯片制造業在市場、裝備和工藝技術、規模效益等方面都處于強烈依賴國外的境地;在我國經濟社會的熱點領域和關鍵芯片開發及其產業化方面仍亟待突破;以企業為主體、市場為導向的“產學研用”合作創新體系尚未形成,IC技術相關的公共服務平臺的中介服務發展水平和作用都有待增強。

三是業界還存在著忽視和不尊重知識產權的現象。隨著產業的發展,無論是在芯片制造業還是在IC設計業,與知識產權相關的國際貿易摩擦日趨加劇,行業在利用國際規則與慣例保護產業利益方面仍較為薄弱,應對的意識和能力都有待加強;特別是影響比較廣泛的“漢芯事件”更給行業敲響了警鐘。

2010年IC業規模目標900億元

如表2所示,到2010年,上海IC產業的經濟規模將比2005年新增400億元以上,達到900億元左右,同期占全國的比例為32%,占全球整個半導體產業的比例為3.2%;年增長速度將超過世界半導體產業同期增長速度11個百分點以上,達到20.4%左右。

屆時,上海IC設計、芯片制造的能力和水平將進入世界先進行列,上海將成為亞太地區芯片制造和IC產品開發的主要基地之一。其中,芯片制造工藝技術達到世界主流的65納米、12英寸生產水平,IC設計達到同期世界主流的90納米水平,基于IP復用的設計普及率達到80%以上,在上海信息化設施或終端中,具有自主知識產權的IC產品的比例將達30%。

評論