種子、土壤和園丁,一個都不能少

同樣的種子,同樣的土壤,不同園丁的培育會產生巨大的差別。對于中國的IC設計行業來說,已經具備了不錯的土壤,還有被證明優秀的種子,可是一直沒有出現一大批園藝大師級的園丁,可以說,這是中國IC設計領域一直沒有獲得與其他科技領域相匹配的國際地位的根源之一。

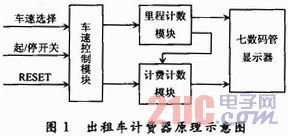

看看上面這張全球IC設計產業分布圖,可以明顯地感覺到我們在IC設計領域還有太長的路要走,認識到差距的同時我們需要尋找落后的原因。首先是環境,國內的環境是否適合IC設計公司的生存,其次是人才,國內是否有足夠的IC設計優秀人才。只有認清我們在環境和人才方面的不足,我們才能尋找迎頭趕上的途徑。

先說環境,國內目前是全球IC產品需求第三大市場(很可能未來兩年內超越日本成為第二大),也是增長最快的市場。以IC設計來說,貼近市場需求,了解市場情況是IC設計的基礎。毫無疑問,在貼近市場這個角度,我們國內有著不遜于美國的優良環境,甚至在產業政策支持方面還有更多利好消息。可以說,在國內進行IC設計開發并無劣勢,至少周圍的土壤是很肥沃的,非常有利于IC設計產業的壯大(特別是對于全球15%的消費水平和0.4%的設計產業來說)。具體的市場環境方面將另文詳述。

再說人才。我們真的缺少人才嗎?是的,我們確實非常缺乏優秀的IC設計人才!這可是對一向號稱全球人才基地的中國的一種諷刺。然而,我們總能在國際上各大IC設計公司中尋找到那熟悉的黃皮膚、黑頭發和黑眼睛。遠的不說,僅僅彈丸之地的臺灣卻刻意承載全球20%的IC設計,這不是很能說明一個問題嗎?中國人不是沒有能力把IC設計做好,也并不欠缺IC設計人才,問題是我們還沒有找到方法去培養屬于自己的IC設計人才!

不是嗎?看看現在如火如荼的IC設計產業,那些成功的公司不是海歸就是臺灣西行,難覓一絲完全的國內血統。從中星微到展訊,再到珠海炬力,這些壯大的IC設計公司中的IC設計骨干無不是在別人的熏陶下鍛造成IC設計強者。中國人不是做不成IC設計強者,問題是我們的人才有足夠的才華,卻在國內的教育體制下逐漸變成一個個仲勇!

我們不禁要問,我們的大學教育怎么了?為什么我們就沒有辦法自己培養出大量的IC設計人才呢?這還是要從大學電子教育的多方面去探求原因。

首先,大量的電子工程專業偏重于實際應用,缺乏深厚的基礎知識,大大壓縮了IC設計人員的發展空間。幾乎每個學校都會開設電子工程專業,卻很少涉及高層次的微電子理論教學,大量的課程都用在最直接的電子工程應用領域,忽視了對微電子基本理論的引導。目前國內僅僅幾所大學有正規的微電子學完整教學體系,即時如此,因為科研經費有限,學生在學習期間更多地轉向了能更快取得經濟效益的外圍設計領域,從而與IC內核設計漸行漸遠。

其次,即使有了完整的大學教育體系和充足的經濟支持,我們還缺乏最重要的培育IC設計人才的園丁。目前我們的大量微電子學領域的老師還是以研究理論為主,缺乏根本的IC設計一線研發經驗,很多人甚至是理論條條是到,經驗卻一無所有。IC設計是一個把理論和經驗結合的非常緊密的學科,如果導師都缺乏實踐經驗,那么學生又如何去在園丁的指導下茁壯成長呢?在接觸到的許多IC設計師口中,我聽到的最多的一句話就是,中國的IC設計人員最需要的是轉變設計思路,目前的設計思維太過于功利和教條化。的確,IC設計是一項充滿創新和前瞻性的工作,必須培養IC設計人員的創新性和理論與實際的結合。至少目前國內的微電子教育體系還遠未達到這樣的要求,因此,目前國內獨立培養的IC設計人才還是鳳毛麟角。

再次,缺乏實踐機會讓許多很有前途的IC設計人才夭折。我們看到很多歸國創業的IC設計人才也許在他的同齡人中并不是最優秀的,但他在國外接觸到了先進的設計理念培養并得到了恰當的機遇并獲得實踐機會,從而走上IC設計的成功之路。而IC設計的實踐機會對于大多說中國的準IC設計人才來說實在是可遇而不可求。我曾遇到過一個很出色的IC設計者,他畢業多年一直沒有機會接觸IC設計實踐,后來是他的一個同學給他在美國尋找了一個工作機會從而引導他走上成功之路。回憶過去,他感慨自己有這樣一個機會獲得成功,而許多并不比他差的同學卻因為沒有實踐的機會而痛苦的告別曾經夢想的IC設計。

其實,如果我們把培育中國IC設計行業當作培育一株園藝植物的角度來看,我們現在有肥沃的土壤、足夠優秀的種子,最缺乏的就是能把種子培育成才的園丁。荷蘭人認為,美麗的花朵是園丁最偉大的藝術創造,其實IC設計人才的培養何嘗不是如此呢?

本文是探秘中國IC設計行業的系列文章的開篇,后面將分別從多個角度去探求中國IC設計行業的發展之路。

評論