火箭回收那一刻的光鮮 馬斯克的絕處逢生

埃隆·馬斯克(ElonMusk)的SpaceX創造了歷史。從此以后,升空的運載火箭可以在地球與太空間循環利用了。

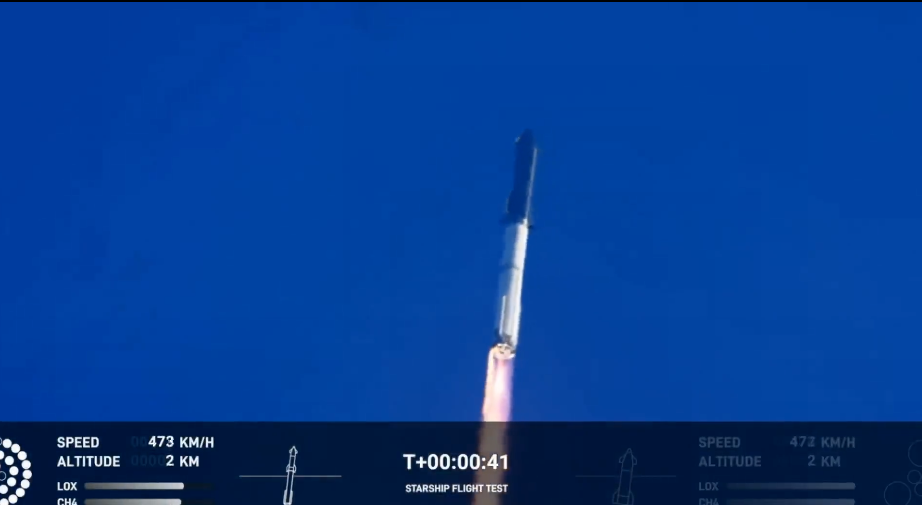

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/284876.htm事件發生在美國東部時間21日晚上20時33分,北京時間12月22日早上9時33分,在經歷了短暫的無故障倒計時后,高度約為70米的獵鷹9號運載火箭從佛羅里達著名的卡納維爾角(CapeCanaveral)空軍基地升空,將11顆Orbcomm通信公司的衛星送到近地軌道,并在8分鐘之后返回地面——當第一節火箭垂直落向地面時,推進器運轉起來,火箭開始減速并穩定,然后垂直降落在地面,它的降落點準確的瞄準了印有SpaceX標志的空場上。

隨后,SpaceX在Twitter上發布了一條簡短而平靜的消息:“第一級已經著陸。”

意義很簡單卻很偉大

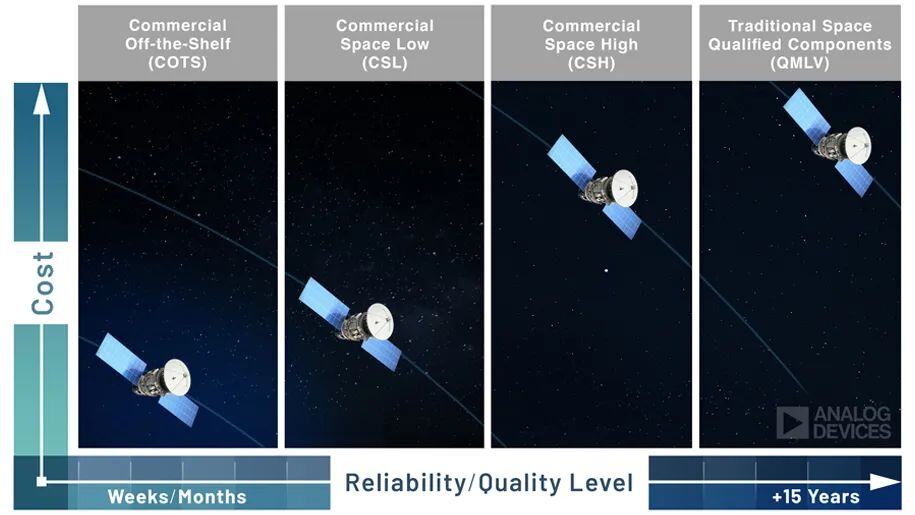

一直以來,當運載火箭與航天器分離后其便會自行損毀,它們或者墜入大海或者在墜落大氣層時被燃燒殆盡而無法被重復使用,這使得人類進入太空的成本異常高昂。2014年,財大氣粗的美國國家航天局(NASA)手握40億美元的專屬預算,卻只能在當年進行區區4次發射。

而馬斯克正試圖將這一成本降低至當前的1/10,并最終達到民用航空的成本,一次發射6萬美元搞定。這樣的計劃足夠野心勃勃,但實現的關鍵便在于可回收和循環利用的運載火箭。這,也是今日SpaceX所做到的事情。盡管難度不小,但它所帶來的意義卻足夠簡單:運載火箭的發射成本大幅降低,“低價太空旅行”事實上成為可能。

毫無疑問,這樣的成功不僅是馬斯克和他的SpaceX的成功,也是整個航天界甚至整個人類的成功。

背后的荊棘路

但是,這并非是一蹴而就式的成功。此前,SpaceX的火箭回收計劃已經連續失敗了3次,甚至有人擔心這樣“勞民傷財”的孜孜不倦最終會拖垮馬斯克。

即便是這次成功的發射,其背后也經歷了一番波折。基于前幾次的失敗,SpaceX對新的獵鷹9號1/3的性能指標進行了升級,由于測試和預發射準備的時間比預料的要長,SpaceX的發射計劃一再延期,并引發了所搭載衛星的擁有方Orbcomm通信公司的不滿。后者擔心SpaceX為了追求讓火箭回收的目標會讓發射準備工作復雜化,并向其施壓要求放棄著陸方案。

本周日,離預定發射時間還有不到幾個小時,馬斯克再次宣布將發射時間延遲,原因是SpaceX想尋找到更好的天氣條件。這使得獵鷹9號的發射時間窗口更為短暫,一旦再次發生意外,其發射計劃將趕上圣誕節,到時整個的監測配合都會出現巨大的變更。

不過,這樣的困境對于SpaceX來說已不是一回兩回了,說來也是應對的“得心應手”。自馬斯克在2002年6月創立SpaceX以來,13年的歷程中其至少經歷了兩次幾近破產的艱難處境。

第一次是火箭發射本身。實際上,SpaceX在成立6年后才在3次失敗后成功發射了第一枚運載火箭。當時,馬斯克坦承,SpaceX當時的預算只夠發射3次,第4次的發射已是破釜沉舟。

評論