開源硬件有多“開放”?

摘要:本文介紹了開源硬件發展之路,分析了開源硬件與開源軟件的不同,以及開源硬件對當今社會發展、人們生活的影響。

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/279216.htm開源硬件的歷史

說到開源軟件,直到二十世紀九十年代,當Linux開始受到認可、Netscape瀏覽器的源代碼開放之后,它才逐漸走進主流大眾的視野。

事實上,最早使用“開源”一詞是在九十年代末,源于當時成立的一家推動合作開發的教育、宣傳和管理組織——開放源代碼促進會(OSI)。

當然,人們最初關注的主要是開源軟件(OSS),但值得一提的是,開源硬件(OSHW)的最初構想也是從這個時候開始孕育的。

1997年,Bruce Perens(“開源定義”的創造者、OSI的聯合創始人,同時也是業余無線電愛好者和發燒友)推出了開源硬件認證計劃,允許硬件制造商自行對產品進行認證。凡是獲得認證的硬件設備,都要承諾對外公開其驅動程序接口的編程文檔。這樣,供應商便可在獲得認證的設備包裝上添加開源硬件標志,并在廣告中指出他們的設備是經過認證的。購買了認證設備的用戶可以大為放心,因為即便遇到操作系統變更甚至制造商倒閉的情況,仍可以由第三方為他們的設備編寫新的軟件。這是開源原則首次應用于硬件。

1998年,其他一些人對開源硬件提出了自己的想法:David Freeman推出了開源硬件規范項目(OHSpec);Troy Benjegerdes表示想開辦企業將開源軟件的原則應用到硬件設計和開發中;Reinoud Lamberts推出了開放設計電路(Open Design Circuits)網站,旨在通過合作的方式設計出低成本的開放設計電路。

一年后, Sepehr Kiani博士、 Ryan Vallance博士和 Samir Nayfeh博士合作將開源理念應用到機器設計應用中,共同建立了非營利組織“開放設計基金會”(ODF),并著手制定“開放設計定義”。

盡管如今的開源硬件形式多種多樣,但它的標準定義仍然是硬件的設計向公眾公開,任何人都可以對硬件設計或硬件本身進行研究、改進、散布、制造或銷售。”

開源硬件協會(OSHWA)進一步指出“開源硬件將以最有利于其他人對其進行修改的格式公開其設計。理想的情況是,開源硬件應使用現成的組件和材料、標準流程、開放式基礎設施、不受限的內容以及開源設計工具,最大限度提高個人制作和使用硬件的能力。開源硬件使人們能夠自由控制其技術,同時通過公開交流設計來共享知識和促進商業化。”

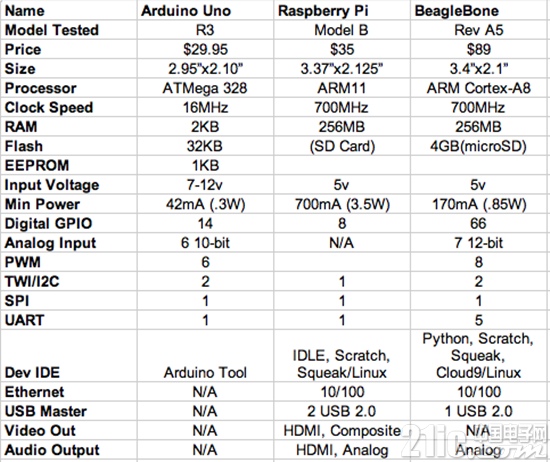

盡管九十年代末圍繞開源硬件這一新興概念涌現出了許多計劃方案,但上述大多數計劃都在開始后的一兩年內就淡出了人們的視野,直到2005年前后,開源硬件才再次成為焦點,并涌現出多個重要的開源硬件項目和公司,如OpenCores、Reprap、Arduino、Intel IoT on Instructables以及開放假肢項目(該項目的口號是“假肢應該是便宜有效的。”)

開源硬件的定義

當然,開源硬件不同于開源軟件是有原因的,因為開源硬件涉及到的是有形產品 — 機器、設備或其他實物。如果這些“實物”能做到真正開放,也就意味著它們的設計將以任何人都能夠制造、改進、散布和使用的方式對外公開。

評論