RFID技術感應網路更彈性且多元化的回應

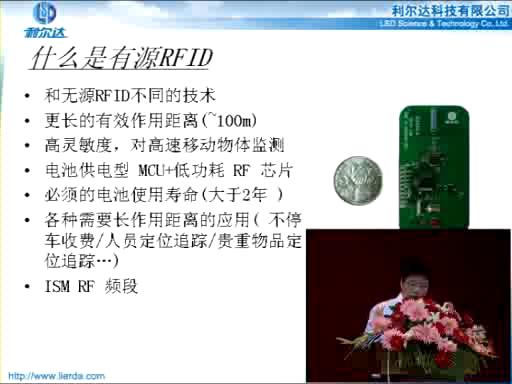

RFID作為自動識別技術之一,透過卷標所載對象編號可識別個別產品或對象,以主動式卷標還能應用在長距離(1公尺以上)追蹤與定位資產;進一步利用內嵌感應器的RFID標簽,加上感應與控制(Control)機制,能讓卷標所承載數據更多元,功能更豐富。(參1)數年前,由美國軍方DefenseAdvancedResearchProjectsAgency(DARPA)所進行smartdust項目,即已應用無線感應網絡于農產與葡萄園監管。(參2)

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/261006.htmRFID結合無線感應網絡

以感應節點建構的RFID感應網絡,在技術上可以透過動作(motion)、圖像(image)來驅動歸類,同時根據所建邏輯估計標的物行動方向與速度可進行相關協合作業,具有運算、感應與無線通訊能力。(參1)不過,要能整合RFID與感應網絡于一規模性運算網絡,就需要:

·響應于訊息導向的中介軟件(Thecorrespondingmessage-orientedMiddleware)。

·整合標準化的智能型感應裝置與RFID讀取器于該網絡。(參2)

對于RFID與感應網絡間主要數據流是從網絡邊界(NetworkEdge)上許多裝置流向一些集中服務器(server),而非由中央服務器流向網絡上的應用端(client),特別在有條件式維護感應網絡與RFID網絡在制造商與集散中心應用時。在這些系統中,感應器或RFID讀取器偵測到特定事件(event),傳輸這些數據給中央服務器作一些商業應用,應用業者得以響應這些input與安排相關響應活動,例如在精細組件失靈前先替換之,或在銷罄前下新增訂單。為了能處理從感應器或RFID讀取器所取得的大量數據或事件過濾、集成(aggregation)與摘要(Abstraction),以加速新應用的執行,就需要一個具有彈性且自動化發展的軟件。而在銷售點POS(pointsofsale)或門禁控制的實時流程控管上,RFID感應系統除了RFID讀取器與感應器外,還需要能自動應答的驅動器(actuators)。(參2)

智能感應裝置與網絡的整合

對于RFID讀取器與感應裝置的組合,通常有三類(參2):

I)第一類是實體感應器或RFID讀取器加32位微處理器,以有線通訊與網絡連結;主要是感應單位與通信閘或RFID讀取器與RFID控制器,這類系統應用可見于工業自動化的實時流程控制。(參2)

II)第二類是移動式(類PDA)有電池驅動的手持裝置,以無線通訊于backone網絡連結;這類系統應用可見于RFID-base存貨管理、人員智能感應器系統(例如醫療控管)與遠距條件式(可能一天內只啟動1或2次)的維護系統,在前兩者應用時,則需考慮到電池壽命。(參2)

III)第三類是電池驅動、非常低電力、低performance的智能感應單位,這些裝置包括實體感應器加上低效能(通常只有8位)微處理器、很小內存與一個低電力、近距的無線射頻通訊范圍。相較于第二類的使用,在本類中電池壽命可以更長,因為相關系統在99.9%時間下都處于『睡眠(sleep)』mode。這些感應單位需要一通信閘來連結到一般計算機網絡。(參2)

RFID感應網絡運作機制

為取得可接受響應時間,RFID讀取器或感應器可直接就最近的(edge)服務器或感應控制器來做相關響應的決定;如果有必要讓響應時間再縮短,可以在感應器/RFID控制器上安置能啟動(Shifiting)智能與責任響應性(responsibility)的零件。(參2)

有些系統有遠距(遙控)規格需要,遙控裝置軟件更新、系統診治(包括感應器診治)、網絡可靠性與安定性,和基于主題(by-topicbase)而非就每個裝置(per-device)來存取數據,特別是在大規模裝置架設時,很多裝置都架離IT人員很遠,這種情形下,要能有效提供mission-criticalinputs以實時診治與系統概覽,包括是RFID產品電子碼(EPC)、溫度或其它參數等。因此,在特定應用情境下,智能型網絡架構自動應答相關數據,同時還能兼顧到一定的網絡可信賴度與安全性。(參2)

利用感應器單位或RFID讀取器連結于通信閘(gateway)與驅動單位之有線或無線網絡,其通信閘通常為一感應器或RFID控制器,再加上一個32位的微處理器;不過,在不同情況下還是有所不同。(參2)

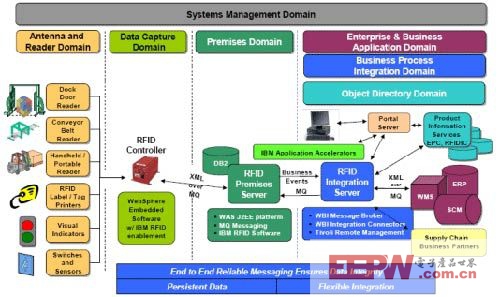

至于RFID感應網絡中所需數據過濾、整合與摘要動作,本來通信閘是第一優先點,但在考慮通信閘效能可能受限于電力與相關內存,而沒法在地(local)儲存,變通方法是就網絡中的感應單位直接連結于通信閘(參考IBM所提出的軟件架構,如圖1),將部分數據整合與過濾動作在RFIDPremisesSever內完成,至于進階的數據累積與摘要,則透過RFIDIntegrationServer與不同應用系統驅動來運作。

圖1、由IBM所提出的RFIDSoftwareSolutionArchitecture將所感應數據分段處理(參3)

未來,更多的可能

RFID感應網絡除早期軍方應用外,近期也見諸報章更多元的報導,例如在2006年6月,BP石油集團在英國的petrochemical廠所展開的RFID感應網絡先導計劃,將主動式RFID標簽貼附在儲存在Hullpetrochemical廠的化學貨柜,藉由RFID科技為其改善其油料管理,提升存貨可見度與強化庫存安全管理。(參4)

最新應用則可見美國太空總署NASA與國家科學基金會NSF于南極洲所進行的溫度與空氣壓力監控計劃,利用RFID感應節點或卷標收集與傳輸數據給遠在美國的研究中心,讓研究人員得每個節點上唯一識別碼、環境與內容(包括形式與數量)作遠距監控。(參5)

不過,若要做到端對端RFID感應網絡解決方案,那么整合RFID技術與相對運算的網絡架構就是關鍵之ㄧ(參1),另外,RFID與WSN相關技術所組構的無線感應系統,也代表著新應用的可能。如何在不同系統階層(level)中,定義出摘要、工程(engineering)準則與溝通概念?以及如何讓跨層級(cross-layer)互動更有效?而為求協合作業得以實現,要能減少響應時間、數據集成與清除有問題數據(cleaning)、意外管理等,如何強化back-end與讓該系統更具規模性?值得業界持續觀察之。(參6)

參考數據:

1.2007-10-10EPCSensorNetworkE-martApplication,DaeyoungKim

2.RFIDandSensorNetworks-FromSensor/ActuatortoBusinessApplication,RolfClaubergofIBMResearch,ZurichResearchLaboratory,Switzerland

3.2007年IBMWebSphereRFIDDataCapturePartnerEnablementWorkshop

4.2006-06-21(RFIDJournal)BPTestsRFIDSensorNetworkatU.K.Plant

5.2008-06-12(RFIDJournal)RFIDSensorsHelpNASAtoMonitorConditionsinAntarctica

6.2007-11-01CoBIs,CollaborativeBusinessItems,Chapter7OutlookandSummary

評論