綠色傳感網中智能抄表系統設計

引言

隨著資源環境壓力的增大,低碳經濟和節能減排近來成為人們研究關注的熱點。圍繞著資源節約、環境友好的宏觀目標,“綠色信道”和無線傳感器網絡(WSN)成為一種可行性選擇。WSN是由多個節點組成的面向任務的無線自組織網絡。它綜合了傳感器技術、嵌入式計算技術、現代網絡及無線通信技術、分布式信息處理技術等,能夠通過各類集成化的微型傳感器協作地實時監測、感知和采集各種環境或監測對象的信息,通過嵌入式系統對信息進行處理,并通過隨機自組織無線通信網絡以多跳中繼方式將所感知信息傳送到用戶終端。“綠色通信”主要采用創新的高效功放、多載波、分布式、智能溫控等技術,配合靈活的站點場景模型,對基站進行積極改造,以達到降低能耗的目的。融合綠色通信與WSN技術的綠色傳感器網絡(GSN)可以實現有效地降低節點能耗,有利于延長傳感器節點的使用壽命,也減少了頻繁更換電池或廢棄帶來的其它環境問題。由于這些優勢,綠色傳感網在智能用電、樓宇傳感、環境監測系統中有著廣泛的應用前景。

1 綠色傳感網中的AMI

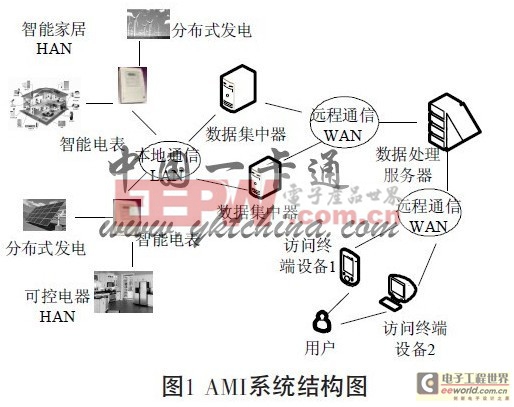

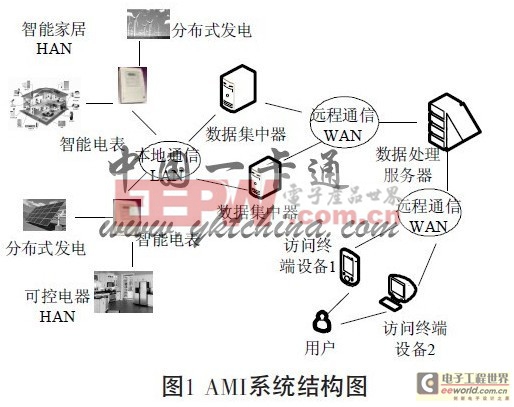

新興的智能電網技術涵蓋了發電、輸電、配電和用電的各個環節,對通信的實時性、可靠性及其功耗等提出了新的要求。將綠色傳感網絡技術應用于智能用電中,一方面是在智能用電的通信建設中設計各個層次上的算法和網絡協議,包括從物理層、信道編碼、媒介訪問控制層到路由、傳輸、應用層的優化和綜合考慮,以降低系統功耗,減少電磁輻射;另一方面是通過優化智能用電中的量測設備,實現更好的量測可靠性、穩定性及節能性。智能用電中的自動抄表(AMR)作為用電端智能化的基礎環節,已經開始向高級量測體系(AMI)過渡。AMI的實現成為智能電網技術實現的第一步。一般的AMI系統結構如圖1所示。

在設備上,AMI主要包括:可控電器、智能電表、采集器、集中器、數據處理中心以及多種抄表終端。在通信網絡上,AMI包括用戶戶內網絡(HAN)、智能電表與采集器之間的網絡、采集器與集中器之間的通信網絡(LAN)、數據集中器與數據處理中心的網絡(WAN)和客戶端訪問數據處理中心的網絡。智能電表作為實現AMI的基礎性設備,其設計和生產使用受到了業界的廣泛關注。2009年11月,中國國家電網公司發布了智能電表新標準,并于2010年首次集中招標智能電表2,000余萬只。在未來幾年內,我國計劃安裝1.3億只智能電表,智能抄表總投資將達到380億元。

2 電表部分的設計

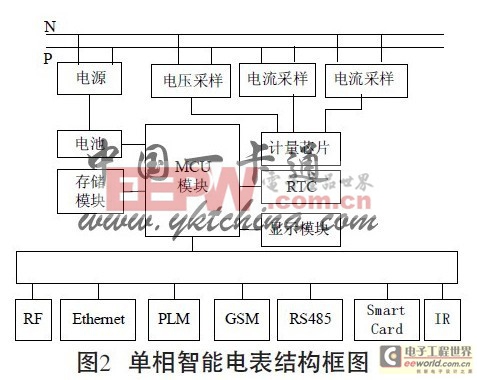

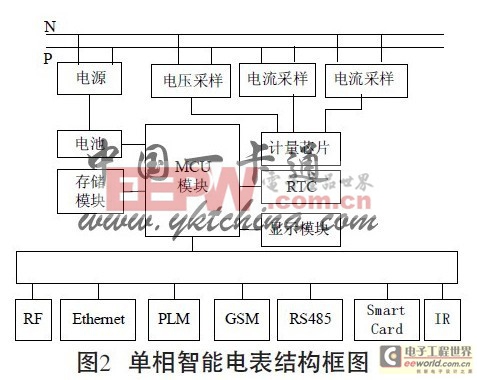

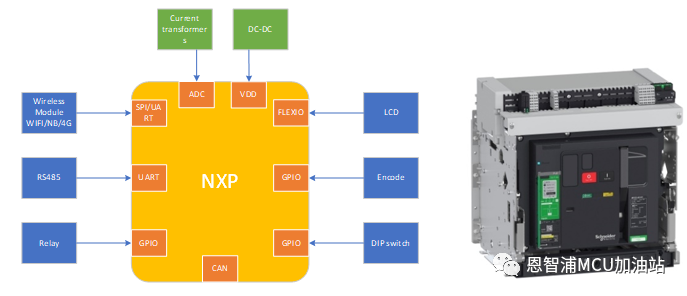

智能電表在硬件系統設計上分為幾個主要模塊,包括:計量模塊、處理器模塊、RTC時鐘模塊、顯示模塊、存儲模塊、通訊模塊和電源模塊等。其中通訊模塊涉及到RS485、電力線載波、短距離無線通信等多種通訊方式的選擇。整個電表的系統設計框圖2所示。

引言

隨著資源環境壓力的增大,低碳經濟和節能減排近來成為人們研究關注的熱點。圍繞著資源節約、環境友好的宏觀目標,“綠色信道”和無線傳感器網絡(WSN)成為一種可行性選擇。WSN是由多個節點組成的面向任務的無線自組織網絡。它綜合了傳感器技術、嵌入式計算技術、現代網絡及無線通信技術、分布式信息處理技術等,能夠通過各類集成化的微型傳感器協作地實時監測、感知和采集各種環境或監測對象的信息,通過嵌入式系統對信息進行處理,并通過隨機自組織無線通信網絡以多跳中繼方式將所感知信息傳送到用戶終端。“綠色通信”主要采用創新的高效功放、多載波、分布式、智能溫控等技術,配合靈活的站點場景模型,對基站進行積極改造,以達到降低能耗的目的。融合綠色通信與WSN技術的綠色傳感器網絡(GSN)可以實現有效地降低節點能耗,有利于延長傳感器節點的使用壽命,也減少了頻繁更換電池或廢棄帶來的其它環境問題。由于這些優勢,綠色傳感網在智能用電、樓宇傳感、環境監測系統中有著廣泛的應用前景。

1 綠色傳感網中的AMI

新興的智能電網技術涵蓋了發電、輸電、配電和用電的各個環節,對通信的實時性、可靠性及其功耗等提出了新的要求。將綠色傳感網絡技術應用于智能用電中,一方面是在智能用電的通信建設中設計各個層次上的算法和網絡協議,包括從物理層、信道編碼、媒介訪問控制層到路由、傳輸、應用層的優化和綜合考慮,以降低系統功耗,減少電磁輻射;另一方面是通過優化智能用電中的量測設備,實現更好的量測可靠性、穩定性及節能性。智能用電中的自動抄表(AMR)作為用電端智能化的基礎環節,已經開始向高級量測體系(AMI)過渡。AMI的實現成為智能電網技術實現的第一步。一般的AMI系統結構如圖1所示。

在設備上,AMI主要包括:可控電器、智能電表、采集器、集中器、數據處理中心以及多種抄表終端。在通信網絡上,AMI包括用戶戶內網絡(HAN)、智能電表與采集器之間的網絡、采集器與集中器之間的通信網絡(LAN)、數據集中器與數據處理中心的網絡(WAN)和客戶端訪問數據處理中心的網絡。智能電表作為實現AMI的基礎性設備,其設計和生產使用受到了業界的廣泛關注。2009年11月,中國國家電網公司發布了智能電表新標準,并于2010年首次集中招標智能電表2,000余萬只。在未來幾年內,我國計劃安裝1.3億只智能電表,智能抄表總投資將達到380億元。

2 電表部分的設計

智能電表在硬件系統設計上分為幾個主要模塊,包括:計量模塊、處理器模塊、RTC時鐘模塊、顯示模塊、存儲模塊、通訊模塊和電源模塊等。其中通訊模塊涉及到RS485、電力線載波、短距離無線通信等多種通訊方式的選擇。整個電表的系統設計框圖2所示。

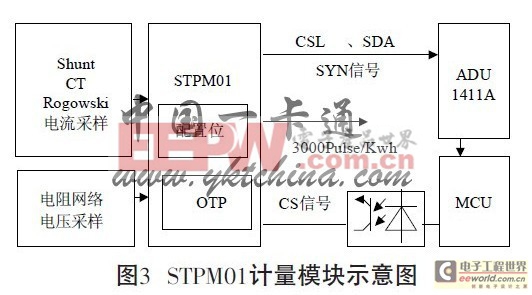

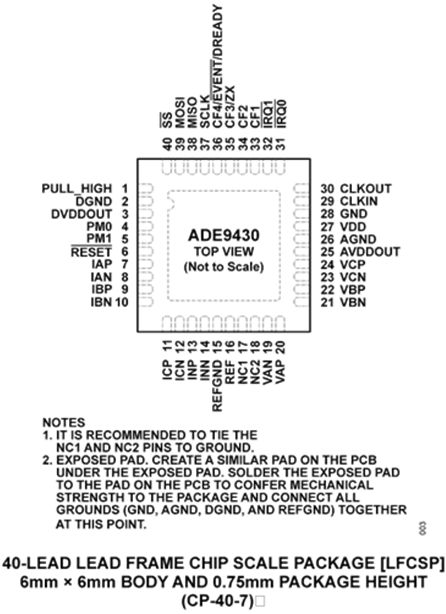

2.1 計量模塊

計量模塊是智能電表的核心模塊之一,將電流采樣和電壓采樣所得的信號進行運算,得到能量當量脈沖、電能品質參數等。計量芯片采用STPM01。該芯片前端集成了模擬的電流電壓采樣、放大、濾波和幅度、相位補償單元,后端則是DSP處理單元和SPI接口,可以計算出有功電能、無功電能、視在電能、電網頻率、電壓有效值和瞬時值以及電流有效值和瞬時值。計量模塊結構如圖3所示。

STPM01與處理器構成主從機模式計量方案。信號經過SPI口,通過ADUM1411四通道隔離器,連接至MCU的SPI管腳。MCU將初始化及校表信號發送給該計量模塊,修改其配置位APL、KMOT、MDIV、TMP等。STPM01則將配置狀態信息、計算測量數據發送給MCU模塊。此處,設置APL位為0,使電壓過零信號在MOP管腳輸出,看門狗信號在MON管腳輸出。配置KMOT位,在光耦隔離后輸出3000Pulse/kWh的視在功率脈沖。校表時,MCU向計量芯片的56位OTP存貯器寫入預設校表數據,需要修改時則可以在處理器模塊中調整參數值,再重新寫入。

{$page$}

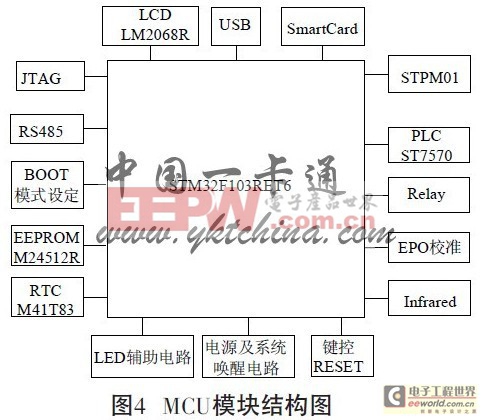

2.2 MCU模塊

處理器采用STM32F103,為基于Cortex-M3內核的32位微處理器,64管腳。處理器工作頻率為72MHz,內置128K

字節的Flash存儲器和20K

字節的SRAM。可采用7路通用DMA直接管理存儲器到存儲器、設備到存儲器和存儲器到設備的數據傳輸。電表的MCU模塊結構圖如圖4所示。

該模塊以處理器為核心,從SPI口接收STMP01送來的狀態信號和能量信息,通過I2C口擴展EEPROM存儲設備M24512R和RTC時鐘M41T83,通過USART接RS485通訊。在驅動LCD模塊時,除公用初始化引腳RESET外,還使用了6個處理器管腳作為控制端,其中PB2作為LCD背燈控制端,PB8腳為定時器引腳,作為LCD信號中斷請求使用。另外,按照STM32

的特

評論